张传瑞,1965年出生于山东曲阜,自幼浸润于儒家文化沃土,祖父为当地私塾先生,幼承庭训,临池不辍,1983年考入山东师范大学中文系,后深造于中国艺术研究院书法研究生课程班,师从欧阳中石、王冬龄等名家,现为中国书法家协会理事、山东省书法家协会副主席,其作品多次入选全国书法展并获“兰亭奖”“全国展”等重要奖项,被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,其书法艺术以“碑帖互融”为核心,在楷、行、草诸体上均有建树,既守传统正脉,又具个人风貌,被誉为“当代齐鲁书风的代表人物之一”。

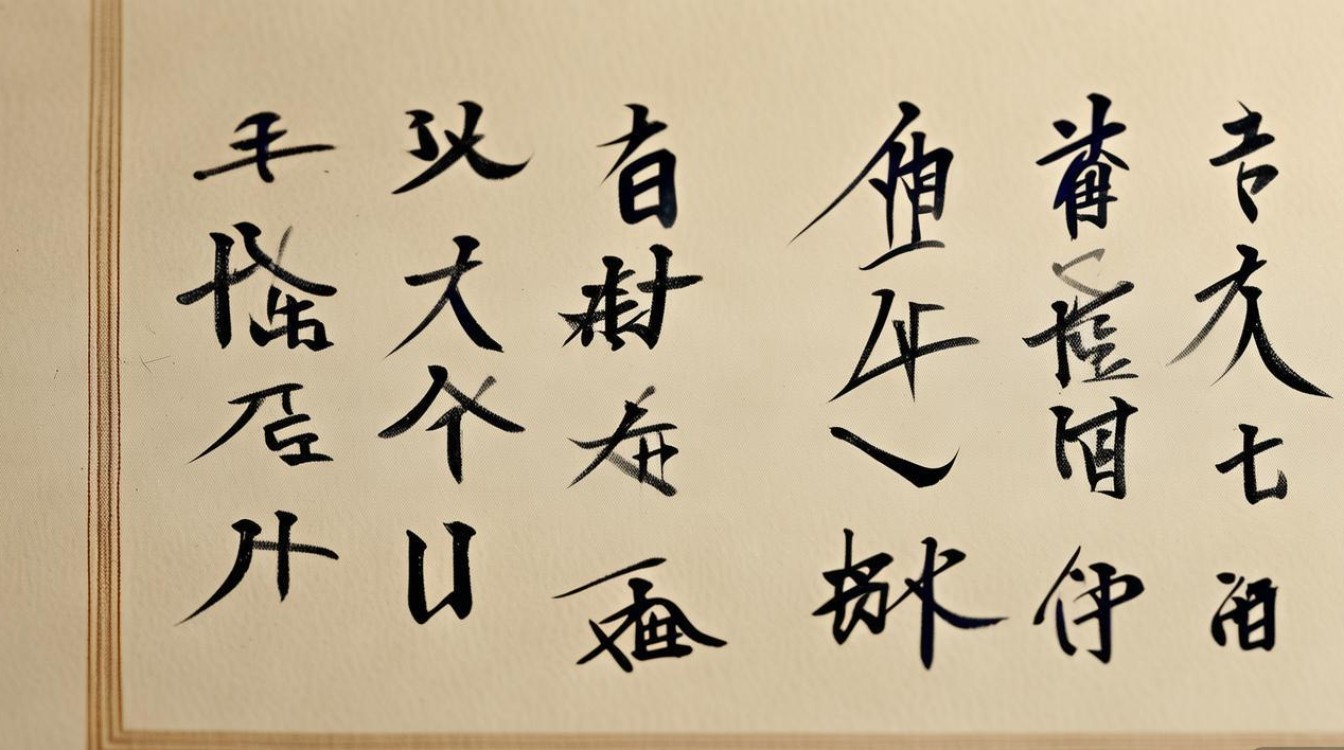

张传瑞的书法之路,始于对唐楷的精研,少年时他以颜真卿《多宝塔碑》《勤礼碑》为范本,每日临池不辍,深得楷书“结构方正、笔力沉雄”之要义,18岁考入山东师范大学后,系统接触书法史论,临帖范围从唐楷上溯魏晋,于王羲之《兰亭序》中悟“飘逸流动”之韵,于王献之《中秋帖》中得“潇洒奔放”之态,为帖学功底打下坚实基础,35岁拜入欧阳中石门下,先生“碑帖结合”的理念对其影响深远——他开始打破“重帖轻碑”或“重碑轻帖”的固有思维,转向对北碑与帖学的双向挖掘,此间,他反复临摹《张猛龙碑》《龙门二十品》,体味碑刻的“方笔刚劲、结构奇崛”,同时将帖学的“圆转含润、气韵生动”融入笔端,逐渐形成“方圆并用、刚柔相济”的独特笔法。

从书风演变看,张传瑞的艺术生涯可分为三个清晰阶段,早期(1980-1995)以楷书为绝对主体,结体严谨中见灵动,笔画横轻竖重,如“高峰坠石,磕然有声”,代表作《楷书千字文》被山东省博物馆收藏,时人评其“有庙堂之气,具君子之风”,中期(1996-2010)行书渐成面貌,他尝试将碑的“雄强”注入帖的“流畅”,线条刚柔并济,章法疏朗有致,如行书《赤壁赋卷》,单字欹正相生,行气贯通,既有米芾“风樯阵马”的跌宕,又含苏轼“丰腴跌宕”的温润,此阶段作品多次入选“全国书法展”,奠定其行业地位,晚期(2011至今)人书俱老,草书与榜书成为创作重点,他受怀素《自叙帖》与康有为“尊碑”思想启发,追求“无意于佳乃佳”的自然境界:草书《滕王阁序》笔势连绵,如“惊蛇入草,飞鸟出林”,墨色浓枯相生,情感随内容起伏而跌宕;榜书“和”“道”等字,以斗大之字见笔力,结体内紧外松,线条如“铁画银钩”,兼具视觉冲击力与文化内涵,近年多次被选刻于各地文化地标。

张传瑞书法的艺术特色,可概括为“笔法精微、结体奇崛、章法自然、气韵贯通”,笔法上,他独创“方圆互用三法”:方笔以“折钗股”之力显骨力,如横画起笔的“切笔”,转折处的“顿挫”;圆笔以“屋漏痕”之韵显流动,如竖画的“引笔”,牵丝的“顺势”;方圆转换处则如“锥画沙”,自然过渡而无雕琢痕迹,结体上,他打破“平正安稳”的传统范式,常用“险中求稳”之术:或左高右低(如“书”字),或上密下疏(如“道”字),或中宫收紧、四肢开张(如“展”字),于动态平衡中形成“奇崛而不怪诞”的视觉效果,章法上,他深谙“计白当黑”之理,行距疏阔如“疏林落叶”,字距错落似“星罗棋布”,尤其擅长通过“墨块”与“飞白”的对比营造节奏——楷书中“实笔”与“虚笔”的交替,行书中“连笔”与“断笔”的呼应,草书中“浓墨”与“枯墨”的碰撞,使作品如乐章般起伏有致。

作为书法教育家,张传瑞始终秉持“技道双修”理念,任教于山东艺术学院30余年,他提出“书法三步教学法”:先“摹形”——精准掌握笔画结构;再“悟法”——理解笔法章法背后的规律;后“养气”——以文化修养滋养笔墨神韵,其学生中,多人获“全国青年书法展”奖项,被誉为“齐鲁书坛的生力军”,他致力于书法文化传播,出版《张传瑞书法集》《楷书技法解析》等著作10余部,举办“书法与儒家文化”公益讲座百余场,推动书法艺术走进校园、社区。

| 时期 | 年龄 | 创作特点 | 代表作品 | 风格关键词 |

|---|---|---|---|---|

| 早期 | 18-30 | 楷书为主,师法唐楷,结构严谨 | 《楷书千字文》 | 端庄、规整、庙堂气 |

| 中期 | 31-45 | 行书为主,融碑入帖,刚柔并济 | 《行书赤壁赋卷》 | 流畅、灵动、碑意 |

| 晚期 | 46至今 | 草书、榜书兼擅,自然天成 | 《草书滕王阁序》《榜书“和”》 | 豪放、雄健、老辣 |

FAQs

问题一:张传瑞的书法学习中有哪些重要的转折点?这些转折如何影响他的书风?

解答:张传瑞的书法学习有三个关键转折点,一是18岁考入山东师范大学,系统学习书法理论,从“临帖”转向“读帖”,开始理解书法背后的文化内涵;二是35岁拜入欧阳中石门下,接触碑学理念,打破早期帖学的单一风格,尝试将北碑的雄强与帖学的灵动结合,形成“碑帖互融”的雏形;三是50岁后专注于草书创作,受怀素《自叙帖》影响,追求笔势的连贯与情感的宣泄,逐渐形成“无意于佳”的自然境界,这些转折使其书风从“守正”走向“出新”,最终达到“人书俱老”的艺术高度。

初学者如何欣赏张传瑞书法中的“碑帖融合”特色?

解答:欣赏张传瑞书法的“碑帖融合”,可从三个层面入手,首先是“笔法”,观察其线条是否兼具碑的“方笔刚劲”与帖的“圆笔流畅”,如转折处的方折见骨与牵丝处的圆转含润;其次是“结体”,看字形是否既有碑的“险绝奇崛”又有帖的“自然舒展”,如部分字刻意打破对称,却在动态中保持平衡;最后是“气韵”,体会作品是否融合碑的“雄浑厚重”与帖的“灵动飘逸”,如楷书端庄中见流动,行书流畅中含力量,初学者可对比其早期纯帖学作品与晚期碑帖融合作品,感受风格演变,更能体会“融合”的精妙。