冯秉祥书法作为当代书法艺术领域的重要实践,其创作植根于传统碑帖的深厚土壤,又融入个人对时代审美的独特理解,形成了兼具金石气韵与书卷气息的艺术风貌,冯秉祥自幼浸淫翰墨,早年遍临颜真卿《多宝塔》《勤礼碑》,打下了坚实的楷书基础;后转益多师,于行书领域深研王羲之《兰亭序》、米芾《蜀素帖》,汲取二王的雅逸与米氏的跌宕;同时兼习魏碑《张猛龙碑》《郑文公碑》,将碑学的雄强与帖学的灵动熔于一炉,逐渐构建起“碑帖互融、刚柔相济”的个人书风体系。

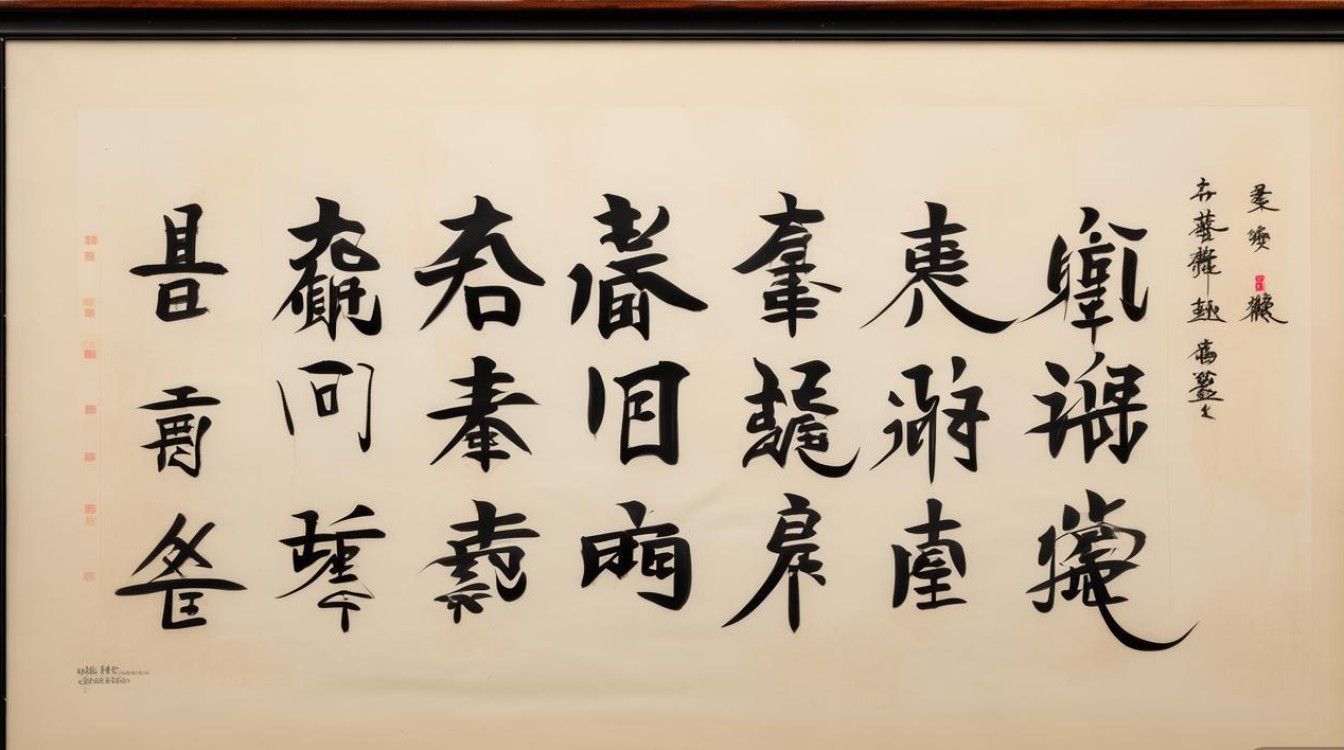

其书法创作以行草书成就最为突出,用笔上讲究“方圆兼备,提按分明”:起笔多取逆势,含蓄蕴藉;行笔中锋为主,辅以侧锋取势,线条既具篆书的圆劲,又见隶书的波磔,转折处则方折与圆转并用,形成“屋漏痕”般的涩进感与“锥画沙”般的厚重感,结体上打破传统书体的森严法度,常以欹侧求平衡,以疏密造变化,既承袭米芾“刷字”的奇崛,又融入王献之“一笔书”的连贯,字形大小参差,正欹相生,于动态中营造险绝与和谐的统一,章法布局尤为考究,注重字与字、行与行的顾盼呼应,通过墨色的浓淡枯湿、线条的粗细疾徐形成节奏变化,疏可走马,密不透风,整体气息贯通,呈现出“行云流水”般的韵律感。

楷书创作则更显其功力,取法唐楷的端庄与魏碑的雄强,用笔方中带圆,笔势开张而不失内敛,结体宽博严谨,笔画间穿插避让,既具庙堂之气的肃穆,又含文人之雅的灵动,其小楷作品尤为精妙,如《心经》册页,用笔细腻精到,起收干净利落,结体匀称秀美,于方寸之间见大气象,兼具钟繇小的古朴与文徵明小楷的清雅,展现出“静气”与“匠心”的完美融合。

为更直观展现冯秉祥书法不同书体的艺术特征,特将其创作风格归纳如下:

| 书体 | 用笔特点 | 结体特征 | 章法布局 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 行草 | 方圆兼备,提按分明,中侧互用,线条具金石质感 | 欹侧取势,疏密有致,大小参差,正欹相生 | 行气贯通,疏密对比,墨色浓淡枯湿变化,节奏感强 | 《赤壁赋》《临米芾蜀素帖》《自作诗行轴》 |

| 楷书 | 方中带圆,笔势开张,起收含蓄,笔画穿插避让 | 宽博严谨,端庄雄强,匀称中见灵动,兼具庙堂与雅气 | 字距行距疏朗,重心平稳,整体肃穆而不失生气 | 《楷书千字文》《魏碑楷书对联》《心经册页》 |

| 隶书 | 篆书笔意,波磔分明,用笔厚重,方圆结合 | 扁平方正,左右开张,笔画上紧下松,古朴自然 | 字距大于行距,横向取势,整体沉稳大气 | 《隶书条幅》《临张迁碑》 |

在艺术理念上,冯秉祥始终坚持“师古而不泥古,创新而不失法度”的原则,他认为书法不仅是笔墨技巧的展现,更是书家文化修养与精神境界的流露,其创作不仅注重技法的锤炼,更强调对经典法帖的深度研读与文化内涵的挖掘,他常以“笔墨当随时代”自勉,在传承传统的基础上,融入当代审美意识,使作品既具有古典的韵味,又贴近现代人的审美需求,其书法作品多次入选全国书法展并获奖,被多家美术馆、博物馆收藏,同时他还致力于书法教育,通过讲座、工作坊等形式传播书法艺术,培养了一批青年书法人才,为当代书法的传承与发展作出了积极贡献。

相关问答FAQs:

问:冯秉祥的书法创作中,碑帖融合的特点具体体现在哪些方面?

答:冯秉祥的碑帖融合主要体现在“以碑骨立形,以帖韵传神”的创作理念中,具体而言,他在用笔上吸收魏碑的方劲雄强,线条中融入“金石气”,如转折处的方折、笔画起收的斩截感;同时在结体和章法上借鉴帖学的灵动雅逸,如行草书的行气贯通、欹侧变化,以及楷书笔画的细腻过渡和书卷气的营造,例如其行书作品,既有魏碑的沉厚骨力,又有二王行书的流美韵致,形成“刚而不野,柔而不媚”的独特风格。

问:初学者学习冯秉祥书法,应从哪些方面入手?

答:初学者学习冯秉祥书法,可分三步走:打好传统基础,建议从楷书入手,临习其楷书作品如《楷书千字文》,或从颜真卿、欧阳询的楷书入门,掌握基本笔画与结体规律;重点研习其行书用笔与章法,可选择《赤壁赋》等行草作品,分析其线条的提按变化、字形的欹侧处理以及行气的贯通方法;注重文化修养的提升,通过阅读经典、临习古帖理解书法背后的文化内涵,避免仅追求技法而忽略精神表达,建议观摩其创作视频或参加其书法讲座,直观感受其笔墨技巧与创作思路。