黄加忠书法作为当代书坛颇具影响力的艺术实践,其创作以深厚的传统根基为底色,融合时代审美新意,形成了独具风貌的艺术语言,他深耕书法艺术数十年,诸体兼修,尤以行草、隶书见长,作品既承古典笔墨之精髓,又显当代人文之气象,在笔法、字法、墨法、章法等维度均有独到探索,为传统书法的现代转化提供了鲜活样本。

从艺术历程来看,黄加忠的书法成长路径清晰可见其对传统的敬畏与深耕,早年遍临碑帖,上溯秦汉,下迄明清,于《张迁碑》《曹全碑》的朴厚中体悟隶书的庄重,在王羲之《兰亭序》、王铎行草的跌宕中把握行草的气韵,他注重“师古而不泥古”,主张以心为师,将经典法度内化为个人情感与生命体验的表达,这种“转益多师”的学习经历,使其笔端既有汉隶的雄强方折,又有帖学的圆融流动,更有对明清书家“尚势”精神的借鉴,形成了“碑帖互融”的鲜明特质。

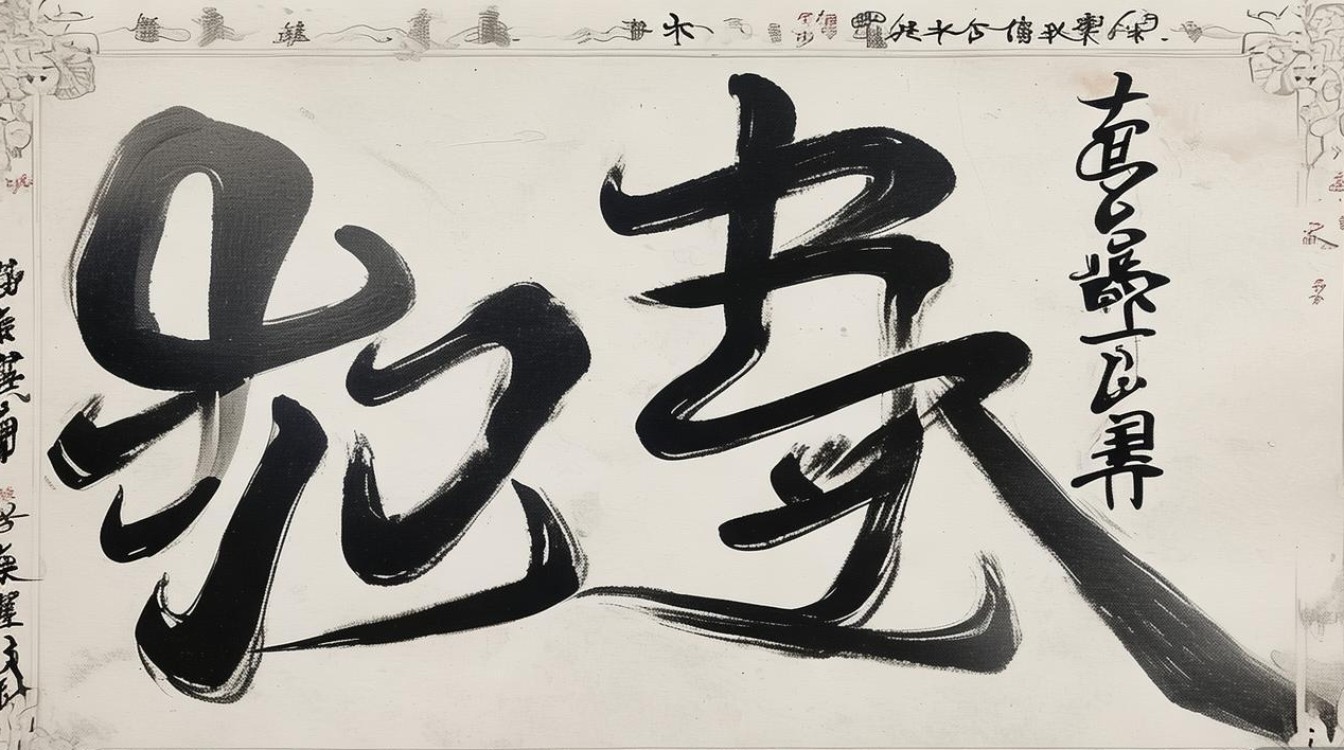

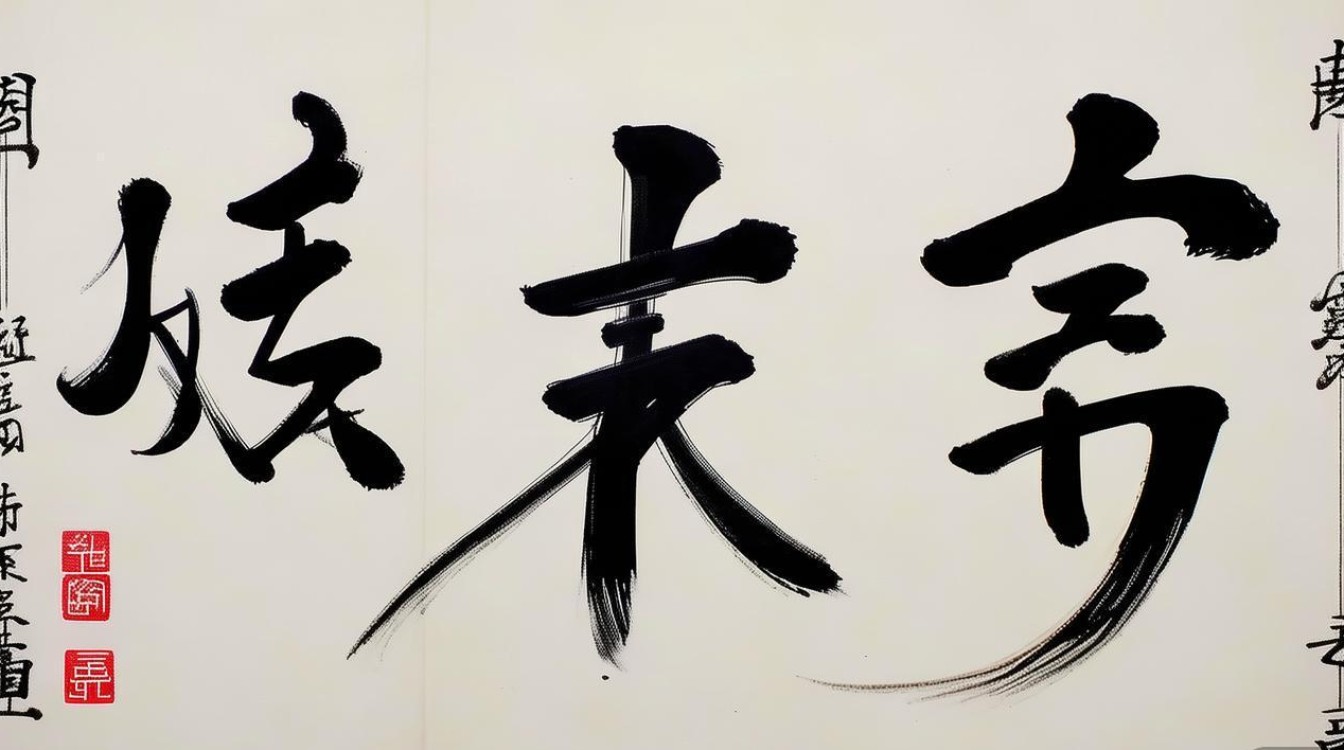

在笔法层面,黄加忠书法以“中锋用笔”为骨,辅以侧锋取势,提按顿挫间尽显节奏变化,其行草作品用笔如“锥画沙”“屋漏痕”,线条遒劲而不失弹性,刚柔相济中蕴含丰富的力感,在书写长卷时,他常以“疾涩”之法控制行笔速度,疾处如飞瀑流泉,一泻千里;涩处如老树盘根,沉稳厚重,这种疾相生的笔法,既保证了线条的流动性,又赋予其内在的张力,使作品在动态平衡中展现出“既雕既琢,复归于朴”的艺术境界。

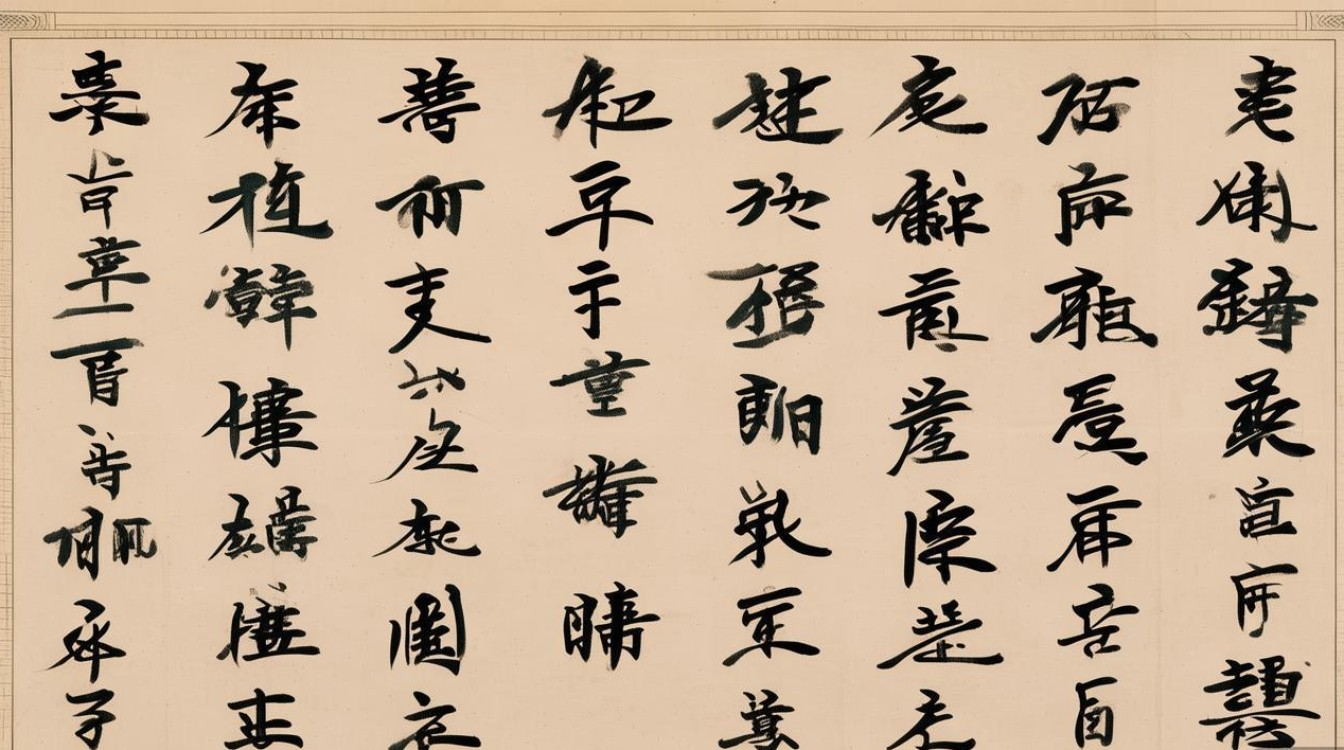

字法结构上,黄加忠善于打破常规,于平正中求险绝,在欹侧中见平衡,他受黄庭坚“长枪大戟”的结体启发,又融入徐渭的“乱石铺街”之趣,字形大小参差、疏密有致,或纵向取势,险峻挺拔;或横向展布,宽博开张,如隶书作品《千字文》,他打破传统隶书的“蚕头燕尾”程式,将篆书的圆转与楷书的端庄结合,字形方正中见弧线,笔画简练却意态丰富,既有汉隶的古拙,又具现代设计的构成感,体现了“以古为新”的创作理念。

墨法运用是黄加忠书法的另一亮点,他擅长“墨分五色”,通过浓淡、干湿、枯润的变化增强作品的表现力,其作品中,墨色浓处如乌云密布,沉郁厚重;淡处如烟雾朦胧,空灵飘逸;枯笔处则飞白丛生,似“枯藤挂壁”,充满苍茫古意,在《兰亭集句》等作品中,他常以“涨墨”法打破笔画边界,使墨色自然交融,形成“混沌中见秩序”的特殊效果,既强化了视觉冲击力,又传递出“天人合一”的东方哲学观。

章法布局方面,黄加忠注重整体气韵的贯通,强调“计白当黑”,将虚实、疏密、呼应等关系处理得恰到好处,其大幅作品往往“密不透风,疏可走马”,通过字组的聚散、行轴的摆动,形成跌宕起伏的节奏感,草书《将进酒》,他以行气为纽带,将诗句的豪情奔涌转化为笔墨的纵横驰骋,字与字、行与行之间顾盼生姿,如“公孙大娘舞剑器”,既合乎法度,又充满情感张力,实现了“书为心画”的艺术追求。

作为一位兼具创作与理论修养的书法家,黄加忠始终关注书法的当代发展,他主张“书法要扎根传统,面向生活”,在教学中强调“技进乎道”,鼓励学者在技法训练中提升人文素养,其作品多次参加国内外重要展览,并被多家美术馆、博物馆收藏,不仅推动了传统书法的传播,也为当代书法的创新提供了可资借鉴的路径。

以下为黄加忠艺术年表简表,以清晰呈现其艺术历程:

| 时间 | 艺术事件与成就 |

|---|---|

| 20世纪80年代 | 师从地方名家,主攻楷书、隶书,临摹《九成宫》《张迁碑》等经典碑帖。 |

| 20世纪90年代 | 作品入选“全国中青年书法篆刻展”,开始形成个人风格,融合碑帖笔法。 |

| 2000年 | 举办首次个人书法展,出版《黄加忠书法集》,行草作品《赤壁赋》被中国美术馆收藏。 |

| 2010年 | 深入研究明清书家,尤喜王铎、傅山,提出“碑帖互融、尚势求新”的创作理念。 |

| 2020年 | 创作“抗疫主题书法展”,以行草书写《逆行赋》,作品被国家博物馆收藏,引发社会关注。 |

相关问答FAQs

问:黄加忠书法的“碑帖互融”具体体现在哪些方面?

答:黄加忠的“碑帖互融”主要体现在笔法、字法与审美追求的统一,笔法上,他以汉碑的方折、雄强为骨,融入王羲之、赵孟頫等帖学家的圆转、灵动,线条既有“金石气”的厚重,又有“书卷气”的雅致;字法上,他将隶书的扁平、开张与行草的欹侧、连贯结合,打破单一书体的界限,形成“奇正相生”的结构特点;审美上,他既追求碑学的“朴拙”“大气”,又注重帖学的“韵律”“抒情”,使作品在传统与现代之间找到平衡点,展现出刚柔并济的艺术风貌。

问:黄加忠的书法作品在当代书法界有何独特价值?

答:黄加忠书法的独特价值体现在三个方面:其一,在传统与现代的连接上,他以“守正创新”为原则,将经典笔墨语言与当代审美意识结合,为传统书法注入新的活力;其二,在艺术语言的表达上,他通过墨色变化、章法布局的创新,增强了书法的视觉表现力,拓展了书法的艺术边界;其三,在文化传承的实践上,他不仅通过创作推动书法艺术发展,还通过教学、著述等方式培养后学,为书法艺术的普及与传承作出了重要贡献,其作品成为当代人理解传统、感受艺术的重要载体。