张贻柱书法艺术,以其深厚的传统功底与鲜明的时代气息,在当代书坛独树一帜,作为出生于20世纪中叶的书法家,他早年浸淫于传统碑帖,遍临甲骨、钟鼎、秦篆、汉隶及魏晋南北朝至唐宋名家法书,四十余载砚田耕耘,逐渐形成“雄浑中见灵秀,古朴中寓新意”的个人风貌,其书法五体皆能,尤以行草造诣最深,作品兼具文人的书卷气与金石的苍茫感,被誉为“植根传统、锐意创新的践行者”。

艺术渊源与师承

张贻柱的书法之路,始于对经典的敬畏与深耕,少年时受乡贤启蒙,临写《玄秘塔》《九成宫》奠定楷书基础;青年时代入京求学,得遇启功、欧阳中石等名师指点,系统研习书法史论与技法,他主张“师古不泥古”,尤其注重对“二王”书风的体悟——王羲之《兰亭序》的飘逸潇洒、王献之《中秋帖》的奔放率真,皆融入其行草笔意;他对汉隶《张迁碑》的方劲古拙、魏碑《张猛龙碑》的险峻开张亦多有汲取,形成“碑为骨、帖为韵”的创作理念,晚年他更着力于简帛书与民间书法的研究,将秦汉竹牍的率意与北朝墓志的奇崛融入行草线条,使作品在传统法度中焕发新机。

风格特点与技法创新

张贻柱书法的风格,可概括为“三性”:厚重性、抒情性与时代性。

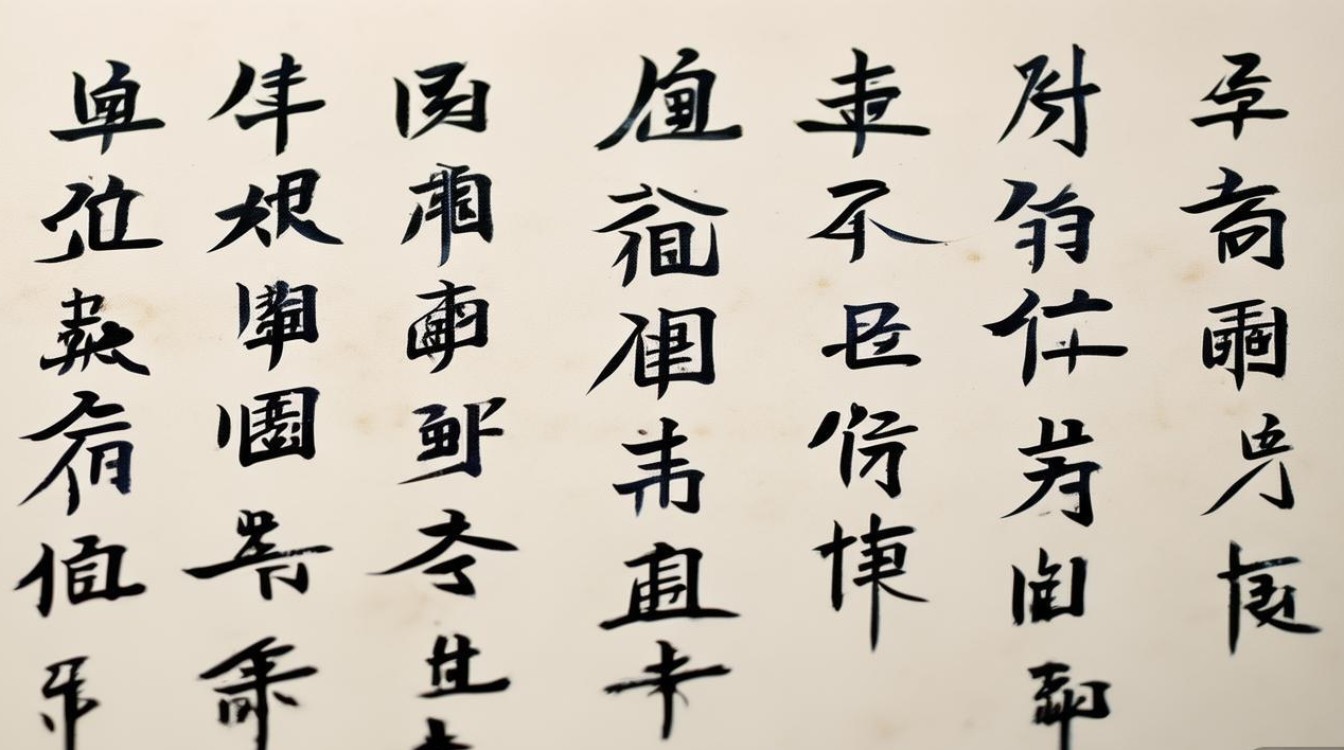

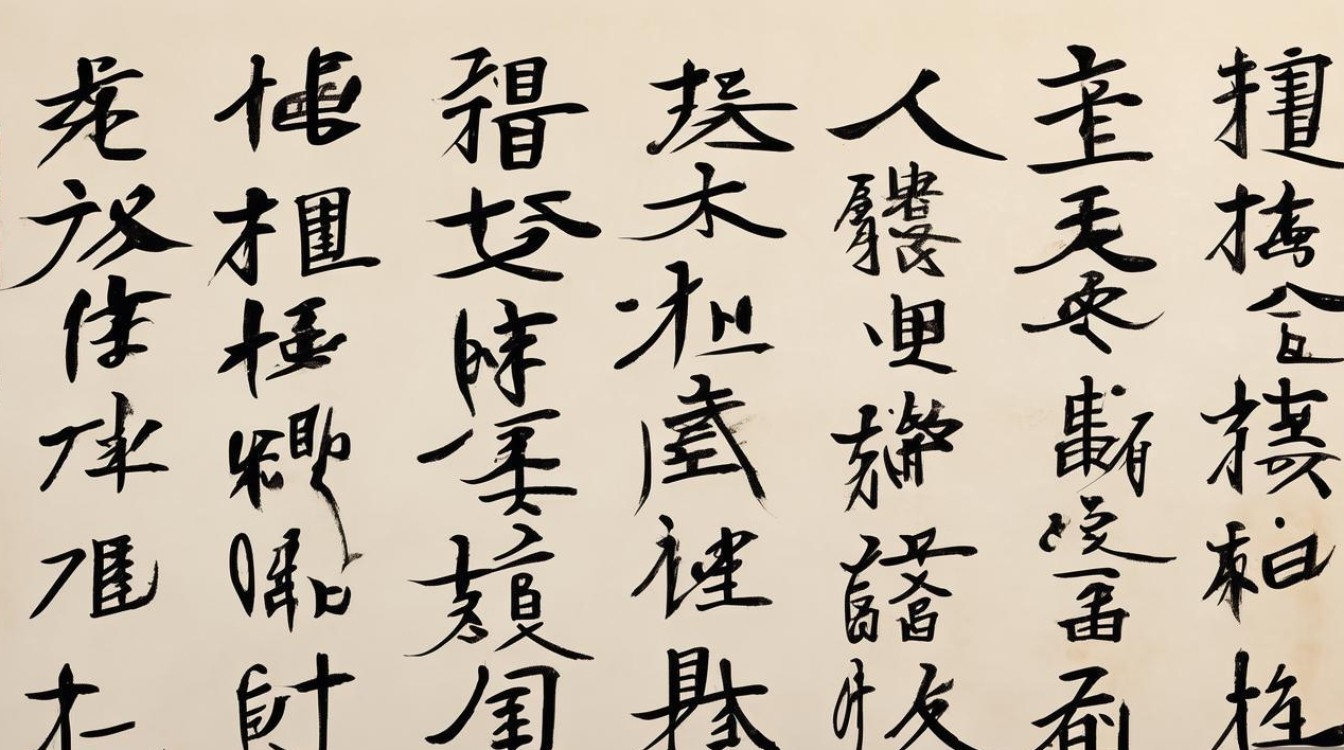

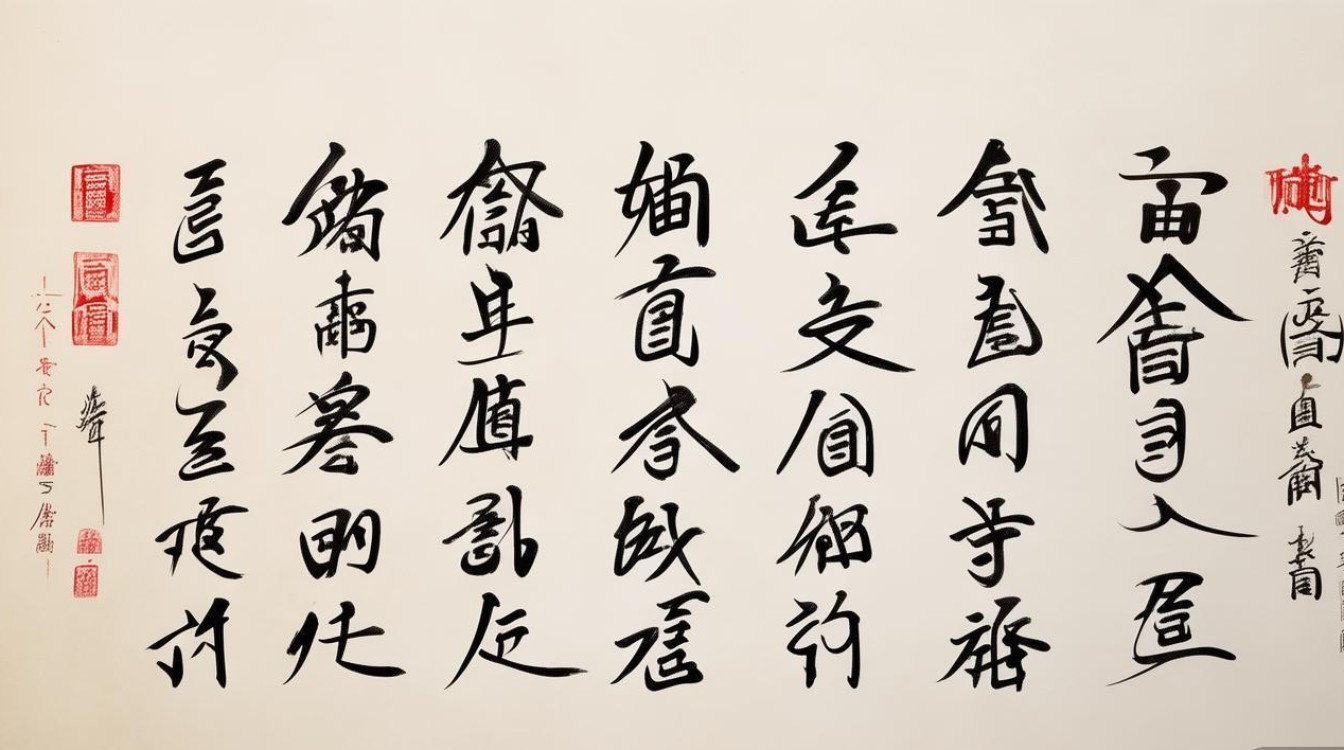

- 用笔:他以中锋为骨,侧锋为用,提按转折处如“屋漏痕”“锥画沙”,线条刚柔相济,既含金石的力度,又具墨韵的流动,行草作品中,他常以“渴笔”枯墨表现苍茫感,以“飞白”增强节奏变化,如《赤壁赋》长卷,笔势连绵而断有致,枯笔飞白与浓墨重彩交织,如“惊蛇入草,惊鸿照影”。

- 结字:打破唐楷的平正严谨,取法黄庭坚的“长枪大戟”与王铎的“欹侧生姿”,字形或险绝中求平衡,或茂密中见疏朗,如“舞”字以左低右高造险,“静”字以密处透疏透气,既合“计白当黑”之妙,又具现代构成意识。

- 章法:他善用“行气贯通”与“虚实相生”,大幅作品如《千字文》,字字独立而气脉相连,行距疏朗,字距错落,形成“疏可走马,密不透风”的视觉张力;小品则追求“小中见大”,尺牍扇面中,寥寥数笔便意境全出,如《咏梅》诗轴,以简净线条传递清雅之气。

为直观呈现其风格演变,特整理分期如下:

| 时期 | 风格特点 | 代表作品 | 技法侧重 |

|---|---|---|---|

| 早期(70-80年代) | 婉丽秀逸,以帖为主 | 《兰亭序临本》 | 二王笔法,楷书精严 |

| 中期(90年代-21世纪初) | 雄浑厚重,碑帖融合 | 《张迁集字联》 | 隶书笔意,行草开张 |

| 晚期(近十年) | 苍茫老辣,融通创新 | 《赤壁赋长卷》 | 简帛笔法,枯墨飞白 |

艺术影响与传承

张贻柱的书法成就,不仅体现在创作上,更展现在书法教育与文化传播中,他曾任多所高校书法客座教授,主张“技道并重”——既强调技法训练的扎实,更注重文化修养的积淀,常告诫学生:“书法是心画,无学养则无魂。”其作品多次入选全国书法展、国际书展,并获“中国书法兰亭奖”“当代书法名家精品展”等奖项,被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,亦被刻入多地碑林,他主编的《书法技法精讲》《历代碑帖选注》等教材,成为书法学习者的重要参考,推动了中国传统书法艺术的普及与传承。

张贻柱的书法,是传统书法精神在当代的创造性转化,他以毕生精力践行“守正创新”,将秦汉的雄浑、魏晋的风韵、宋明的意趣熔于一炉,用笔墨语言构建了一个既古老又鲜活的书法世界,正如他在《书道杂谈》中所言:“书法之妙,妙在能与古人对话,亦能与今人共情。”其作品不仅是技法的展现,更是文化精神的载体,为当代书法艺术的发展提供了宝贵的启示。

相关问答FAQs

Q1:张贻柱的书法与当代流行书风有何区别?

A1:张贻柱的书法植根于传统经典,强调“以古为师”,注重笔墨技法的锤炼与文化内涵的挖掘,风格内敛而深厚;部分当代流行书风则更侧重形式创新与个性张扬,甚至弱化传统法度,追求视觉冲击力,张贻柱的创作在尊重传统的基础上融入时代审美,而非颠覆传统,其作品“既有古意又有新意”,而非脱离传统的“猎奇”。

Q2:初学者临习张贻柱书法应从何入手?

A2:初学者宜先从其早期楷书与行书小品入手,如《兰亭序临本》《心经》等,体会其用笔的精准与结字的稳健;待有一定基础后,再临其中期碑帖融合作品,如《张迁集字联》,学习隶书笔意与行草的章法;最后可尝试其晚期行草长卷,如《赤壁赋》,感受枯墨飞白与虚实节奏的把控,需同步临习经典碑帖(如《兰亭序》《张迁碑》),以夯实传统根基,避免单纯模仿其风格而失其根本。