何建国书法作为当代书坛颇具影响力的艺术实践,其笔墨语言既深植于传统书法的沃土,又融入了当代审美的新质,形成了雄浑中见灵动、古朴中寓生机的独特风貌,从初学唐楷的严谨规整,到遍临魏晋的风流蕴藉,再到对汉魏碑刻的熔铸贯通,何建国的书法之路始终以“守正创新”为圭臬,在点画线条的起承转合中,构建起一个兼具传统厚度与时代气息的艺术世界。

何建国的书法启蒙始于家学,幼年临习欧阳询《九成宫醴泉铭》,奠定了楷书结构方正、笔法森严的基础,青年时期,他转益多师,系统研习王羲之《兰亭序》《圣教序》,深得“二王”书风的飘逸与雅致,尤其对行书的牵丝引带、气脉贯通有了深刻体悟,这一阶段的临帖并非机械模仿,而是注重“察之者尚精,拟之者贵似”中的“意会”,他常以“放大镜”分析法帖中的用笔细节,如藏露、提按、方圆等技巧,并将其转化为自己的语言储备,中年以后,何建国的审美视野进一步拓展,他沉浸于汉《张迁碑》的朴拙、北魏《张猛龙碑》的险峻,以及明清王铎、傅山的狂草气势,逐渐形成了“以楷为基、以行为用、以草为神”的创作格局,其楷书在欧体的基础上融入魏碑的方笔,显得刚劲挺拔又不失厚重;行书则融合“二王”的流美与米芾的跌宕,线条富有弹性与节奏感;草书更是追求“状若断还连,势如斜而反直”的意境,既有怀素的圆转飞动,又具徐渭的苍劲老辣。

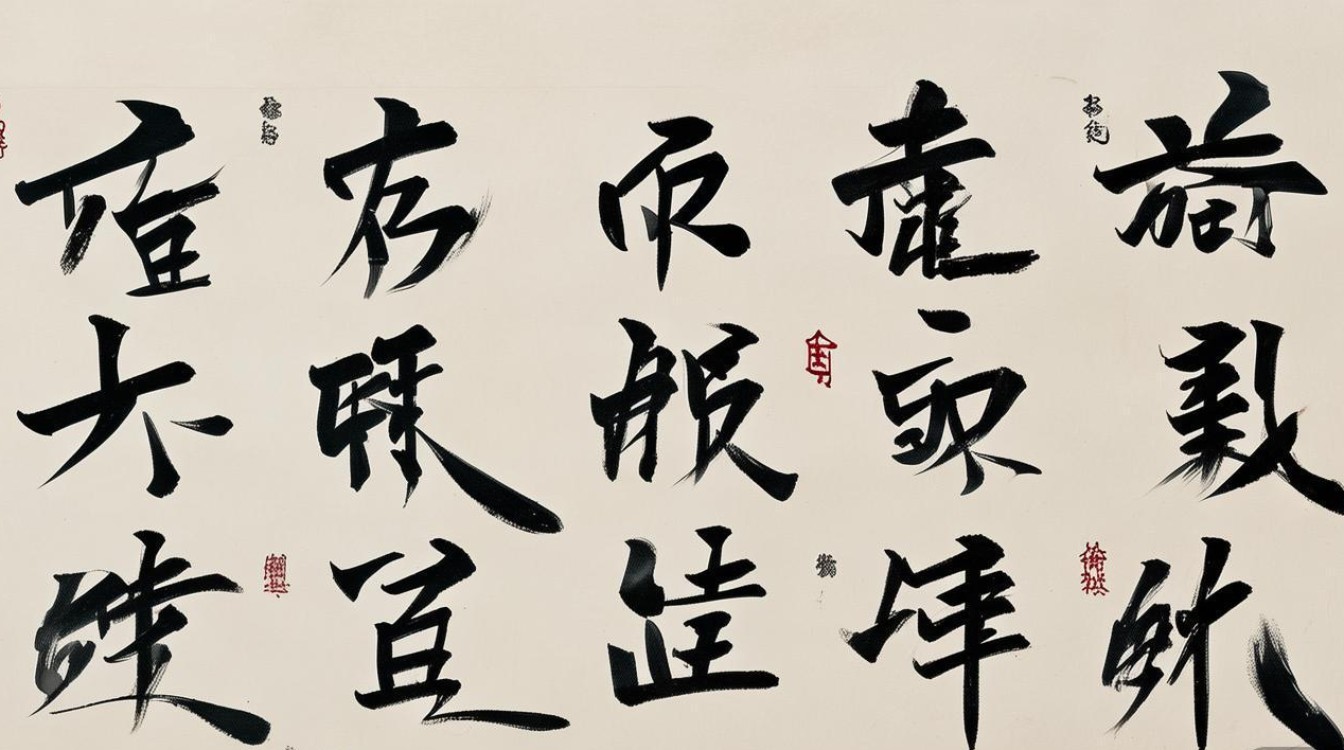

在艺术风格上,何建国的书法以“雄浑”为骨、“灵动”为韵,呈现出“刚柔相济、形神兼备”的审美特质,所谓“雄浑”,体现在其用笔的力度与结构的张力上:无论是楷书的横平竖直,还是行草书的使转纵横,线条中均蕴含着“屋漏痕”“锥画沙”的质感,沉雄而富有弹性;结字上则打破平正的常规,通过疏密对比、欹正相生,营造出“险中求稳、动中寓静”的视觉效果,如行书作品《赤壁赋》中,“哀”“吾”“斯”等字或左伸右缩,或上重下轻,既不失法度,又充满奇趣,而“灵动”则表现为气韵的贯通与情感的流露:其书作强调“一笔书”的连贯性,字与字之间、行与行之间通过牵丝、顾盼、呼应,形成“行云流水”般的节奏;他注重书写时的情感宣泄,在创作草书《将进酒》时,根据诗句的豪迈奔放,以迅疾的笔触、飞白的线条,将“君不见黄河之水天上来”的磅礴气势与“天生我材必有用”的自信洒脱表现得淋漓尽致,达到“书为心画”的艺术境界。

何建国的书法成就不仅体现在创作实践上,更在于其对传统书法理论的深耕与当代传播,他主张“书法乃‘法’与‘意’的统一”,“法”是传统技法的积累,如笔法、墨法、章法等,是书法的“根”;“意”是书家的情感与审美,是个性的“魂”,在教学中,他强调“先与古人合,再与古人离”,要求学生从临帖入手,吃透传统,再结合个人感悟形成风格,其著作《楷书技法探微》《行书创作十五讲》等,以图文并茂的方式解析书法技法,既有对古代法帖的个案分析,也有对当代书法创作的思考,成为书法爱好者的重要参考,他还积极参与书法公益活动,走进校园、社区普及书法知识,举办“何建国书法作品展”及公益讲座数十场,让更多人感受书法艺术的魅力。

从艺术成就来看,何建国的书法作品多次入选全国书法展、兰亭奖等重要展览,并获“全国第五届正书展”最高奖、“第十一届书法篆刻展”优秀奖等荣誉,其作品被故宫博物院、中国美术馆、国家图书馆等专业机构收藏,同时被编入《中国当代书法名家作品集》等权威典籍,他的艺术实践不仅丰富了个人的创作生涯,也为当代书法的“传承与创新”提供了可资借鉴的范本——即在尊重传统的基础上,以开放的姿态融入时代审美,使古老的书法艺术焕发出新的生命力。

何建国书法的艺术价值,不仅在于其笔墨技巧的精湛,更在于其背后所承载的文化精神,他的每一幅作品,都是对中华优秀传统文化的致敬,也是对当代书家使命的践行——通过书法这一载体,传递“中正平和”的审美理想与“修身养性”的人文追求,正如他所言:“书法不是简单的写字,而是用笔墨书写文化、书写人生。”在浮躁的当下,何建国的书法如同一股清流,让观者在黑白的世界里感受到宁静与力量,这也正是其艺术能够跨越时空、引发共鸣的根本原因。

以下是何建国书法艺术年表(部分)的简要梳理:

| 时间 | 艺术事件与成就 |

|---|---|

| 1990年 | 入展全国首届正书展,获“新人奖” |

| 1998年 | 出版首部个人书法集《何建国楷书作品选》 |

| 2005年 | 获第四届中国书法兰亭奖(佳作奖),加入中国书法家协会 |

| 2010年 | 在河南博物院举办“何建国书法展”,展出楷书、行书、草书作品80余幅 |

| 2015年 | 著作《楷书技法探微》出版,成为全国多所书法院校指定教材 |

| 2018年 | 作品《行书滕王阁序》被故宫博物院永久收藏 |

| 2020年 | 担任“全国中青年书法展”评委,并举办线上公益书法讲座50场 |

| 2023年 | 在中国美术馆举办“笔墨心象——何建国书法40年回顾展”,引发书坛广泛关注 |

相关问答FAQs

问:何建国书法的“雄浑灵动”风格是如何形成的?

答:何建国书法“雄浑灵动”风格的形成,是多重因素共同作用的结果,从师承上看,他早期深研欧阳询楷书,奠定“方笔雄浑”的用笔基础;后取法“二王”行书,吸收“灵动飘逸”的气韵;再融入汉魏碑刻的朴拙与明清草书的狂放,形成“刚柔并济”的审美取向,从个人实践看,他注重“读帖”与“临帖”结合,不仅临摹法帖的外形,更体悟其内在精神,如通过“屋漏痕”理解线条的韧性,通过“锥画沙”把握用笔的力度,他强调“外师造化,中得心源”,将自然万物的形态(如山水的起伏、云气的流动)融入书法创作,使线条既有“金石气”的厚重,又有“书卷气”的灵动,其性格中的沉稳与豪迈,也潜移默化地影响着作品风格——楷书如“君子持重”,行草如“侠客纵横”,最终成就了“雄浑为骨、灵动为韵”的独特面貌。

问:初学者学习何建国书法应从哪些方面入手?

答:初学者学习何建国书法,建议遵循“先基础、后风格;先楷书、后行草”的步骤,应从楷书入手,重点临习欧阳询《九成宫醴泉铭》或颜真卿《多宝塔碑》,掌握笔画的基本写法(如横的“逆平逆”、竖的“垂露”与“悬针”)和结构的“中宫收紧、主笔突出”原则,这是何建国书法的“根底”,过渡到行书,可先临摹王羲之《兰亭序》,学习“牵丝引带”的连贯性与“欹正相生”的结构变化,再结合何建国行书中“米芾式”的“刷字”笔意,体会提按转折的节奏感,在此过程中,需注重“用笔”与“结字”的平衡:既要追求线条的质感(如避免“浮滑”“板滞”),又要理解“计白当黑”的章法意识,可尝试临摹何建国的代表作品(如《赤壁赋》行书、《将进酒》草书),但切忌盲目模仿风格,而应先掌握其“守法度、重气韵”的创作理念,建议多读何建国的理论著作,结合技法实践,深化对书法“传统与创新”的理解,逐步形成个人风格。