张寒松,当代书坛兼具传统底蕴与创新精神的书法家,1965年生于河南开封,自幼受中原文化熏陶,少年时拜师当地名家习书,后毕业于河南大学中文系,系统研习书法理论与创作,现为中国书法家协会会员、河南省书法家协会理事,作品多次入选全国书法篆刻展、中国书法兰亭奖等重要展览,被多家美术馆、博物馆收藏,其书法以“雄浑中见灵秀,厚重中含韵致”的独特风貌,被誉为“中原书坛的中坚力量”。

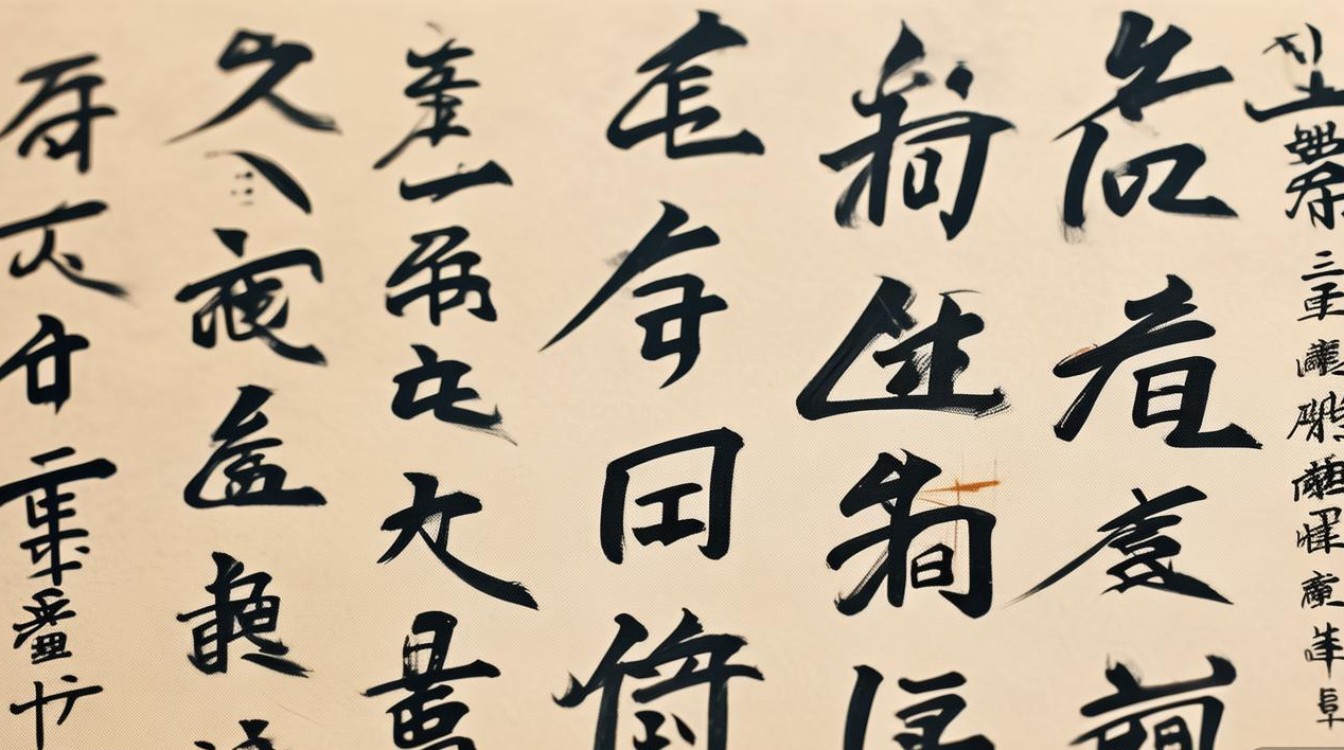

张寒松的书法之路,始终以传统为根基,以创新为追求,他早年遍临《兰亭序》《祭侄文稿》《黄州寒食帖》等经典行草范本,深得王羲之的飘逸、颜真卿的雄浑、苏轼的烂漫之妙;中年以后,又广泛涉猎汉碑《张迁碑》《石门颂》的朴拙,以及简牍书法的率真,试图在碑帖融合中寻找突破,他常言:“书法之妙,妙在似与不似之间,既要深入古帖,得其法度;又要跳出古帖,自成面貌。”这种理念使其作品既保留传统书法的笔墨精神,又注入当代审美的新意。

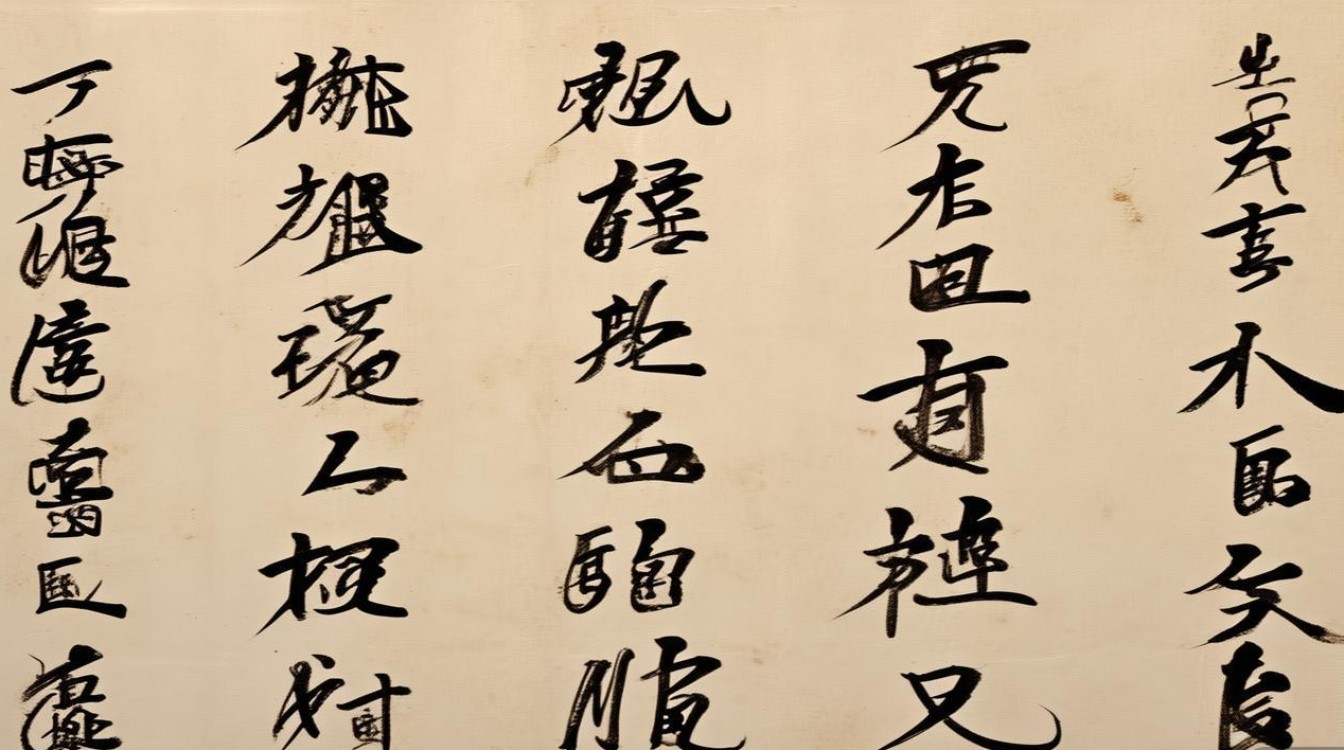

在笔法上,张寒松主张“以笔为骨,以墨为肉”,用笔刚柔相济,提按分明,其行草书中,侧锋取势居多,辅以中锋行笔,线条时而如“锥画沙”般遒劲,时而如“屋漏痕”般自然,既有力度又不失弹性,例如其代表作《滕王阁序》长卷,“落霞”“孤鹜”等字的转折处,既见颜真卿的“屋漏痕”厚重,又含米芾的“刷字”率意,笔势连绵而节奏分明,展现出对传统笔法的深刻理解与灵活运用,结构上,他打破传统书体的界限,在楷书的端庄、行书的流动、草书的奔放之间寻求平衡,善于运用“疏可走马,密不透风”的对比手法,通过字形的大小、欹正、疏密变化,营造出强烈的视觉张力,如《赤壁赋》中“哀吾生之须臾”一行,“哀”字结构紧凑,“须”字左右舒展,“臾”字则上紧下松,整体行气贯通,既有王献之“一笔书”的连贯,又有黄庭坚“长枪大戟”的开张,体现出“既守法度,又出规矩”的结构智慧。

墨法方面,张寒松注重“墨分五色”的运用,根据书写内容的情感起伏调整墨色浓淡,其作品中,浓墨处如“高山坠石”,厚重沉实;淡墨处如“轻烟笼月”,空灵飘逸;宿墨、焦墨的穿插使用,则增加了层次感与沧桑感,兰亭集序》临作中,“之”字重复出现,却通过墨色的浓淡、笔画的粗细变化,呈现出不同的韵味,避免了雷同,展现出高超的墨法控制力,章法布局上,他追求“气韵生动”,字与字、行与行之间顾盼生姿,既有传统的“行气贯通”,又有现代的构成意识,其大幅作品往往“密不透风”处见精神,“疏可走马”处显空灵,通过留白的巧妙处理,营造出“此时无声胜有声”的意境,落款则多采用行书或小楷,与正文风格统一,钤印讲究朱文、白文的呼应,位置恰到好处,成为章法画龙点睛之笔。

张寒松不同书体风格对比表

| 书体 | 风格特征 | 代表作品 | 技法要点 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 端庄雄浑,骨力洞达 | 《楷书千字文》 | 取法颜真卿,方圆兼备,内紧外松 |

| 行书 | 流畅自然,韵致悠长 | 《滕王阁序》 | 融合二王与米芾,牵丝连带自然 |

| 草书 | 奔放洒脱,节奏明快 | 《草书古诗四首》 | 取法怀素与孙过庭,点画狼藉而法度森严 |

| 隶书 | 朴拙率真,古意盎然 | 《隶书条幅》 | 融合汉碑与简牍,蚕头燕尾,波磔分明 |

张寒松的书法艺术不仅得到业内认可,更对当代书法创作产生积极影响,他坚持“以文化人”的书法理念,认为书法不仅是笔墨技巧,更是文化精神的载体,在创作之余,他长期投身书法教育,担任多所高校客座教授,培养了一批青年书法人才,其著作《书法创作与审美》《临帖与创作漫谈》等,系统梳理了自己的创作经验,为后学者提供了重要参考,他还积极参与公益活动,通过书法展览、讲座等形式,推动书法艺术的普及与发展,被誉为“有温度的书法家”。

FAQs

-

问:张寒松书法中的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:张寒松的“碑帖融合”主要体现在三个方面:一是笔法上,将碑刻的“方笔”与帖学的“圆笔”结合,如《张迁碑》的方劲与《兰亭序》的圆转并用,线条既刚劲又柔韧;二是结构上,吸收碑刻的“茂密”与帖学的“疏朗”,打破单一书体的结构定式,形成“密不透风,疏可走马”的对比;三是气息上,将碑刻的“金石气”与帖学的“书卷气”相融合,作品既有苍茫厚重的历史感,又有文人雅士的温润气质。 -

问:初学者学习张寒松书法应从哪些书体入手?

答:初学者建议从楷书或行书小字入手,楷书可选其《楷书千字文》,通过临摹掌握基本笔法(如横、竖、撇、捺的写法)和结构规律(如重心平稳、比例协调);行书可先临摹其行书小品,如《滕王阁序》选页,重点体会牵丝连带、行气贯通的特点,待基础扎实后,再逐步过渡到行草书和隶书,同时注重碑帖结合的训练,避免单一风格带来的局限。