任伯森,当代书法艺术领域的重要代表人物,其书法作品以深厚的文化底蕴与鲜明的个人风格,在当代书坛独树一帜,他出生于上世纪50年代,山东曲阜人,孔子故里的儒家文化基因自幼浸润其心,为其书法艺术注入了“文以载道”的精神内核,任伯森幼承庭训,六岁始习书法,临池不辍五十余载,遍临历代碑帖,上溯甲骨、金文,下至明清书风,尤精于楷书、行书与草书,兼及篆隶,形成了“碑帖融合、雅俗共赏”的艺术风貌。

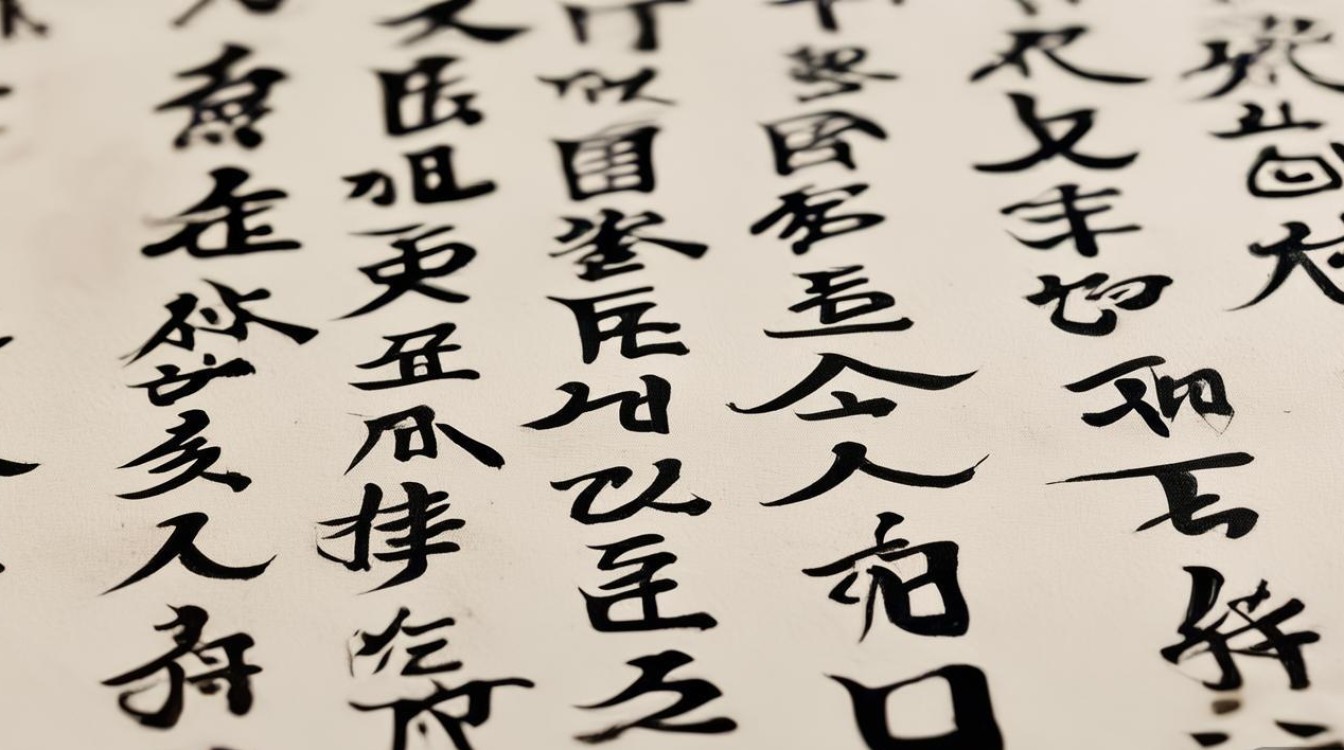

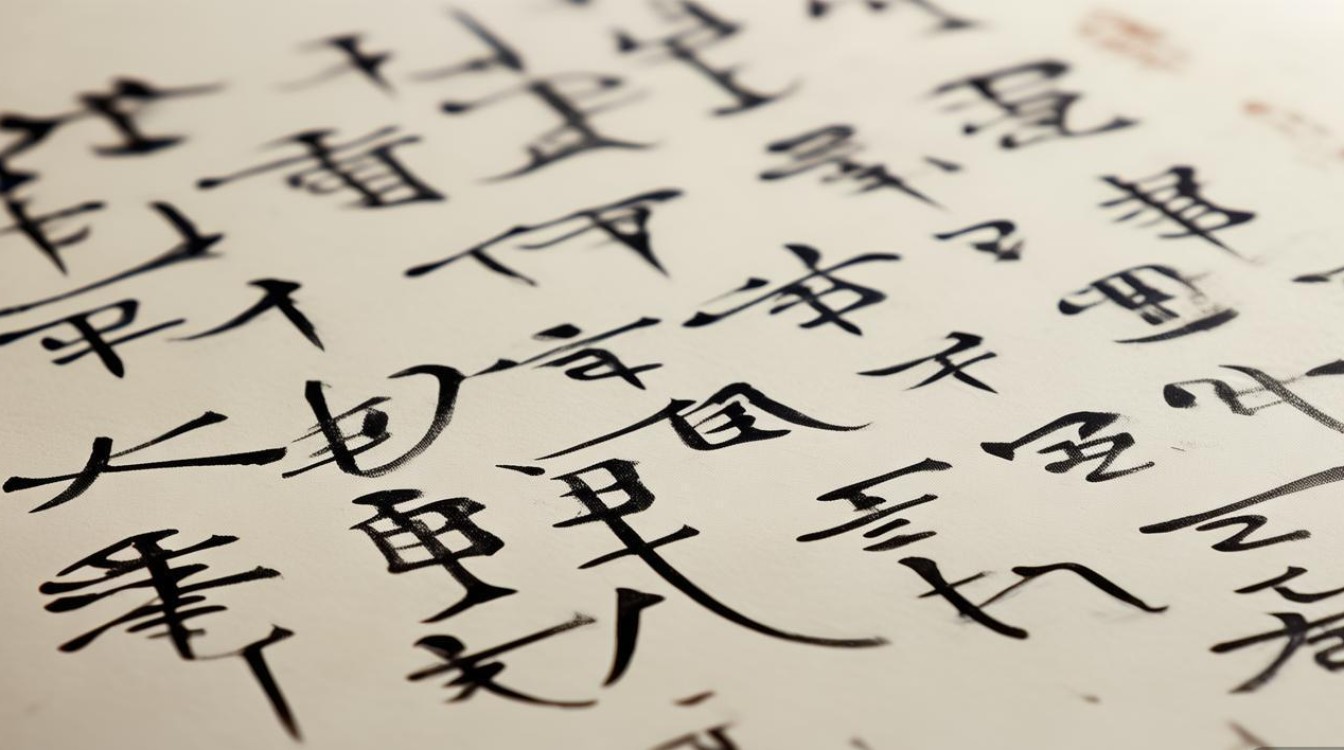

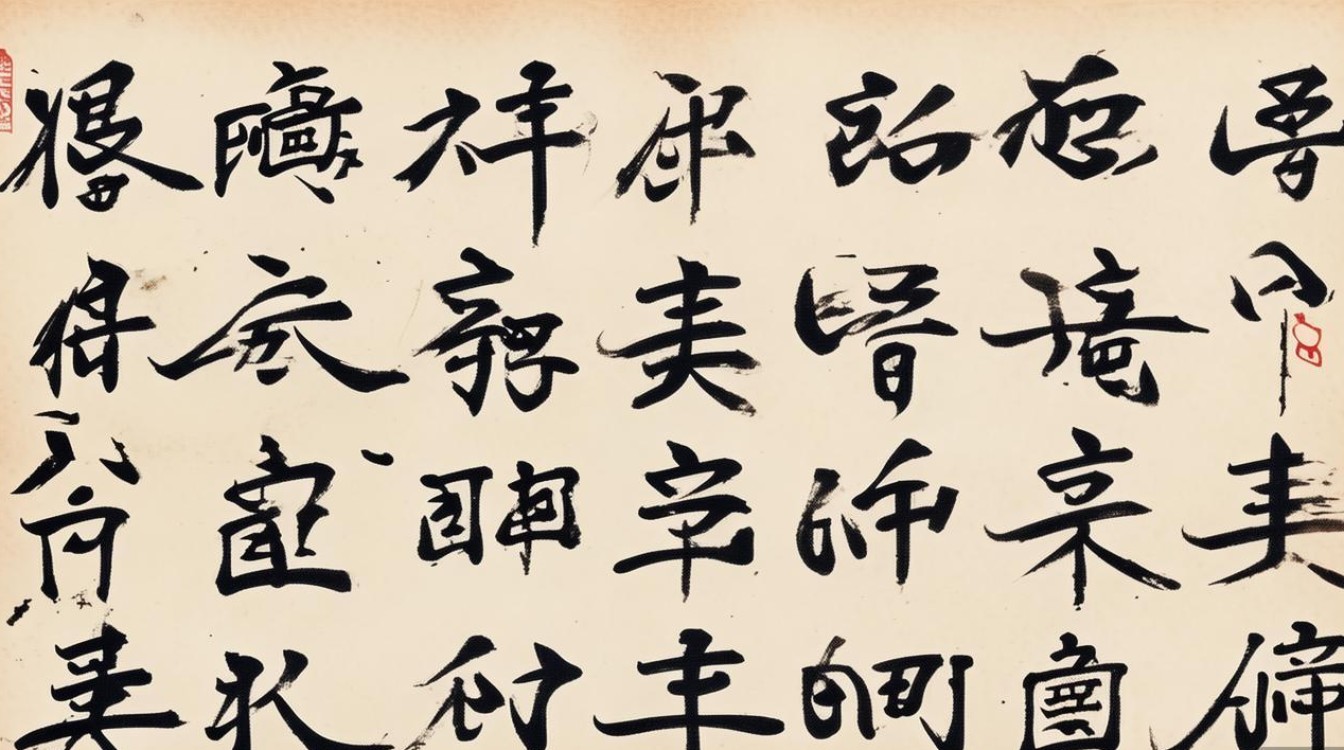

在艺术渊源上,任伯森的书法以“二王”为宗,深得《兰亭序》《圣教序》之神韵,同时广涉颜真卿的雄浑、柳公权的险峻、米芾的跌宕,并对北魏碑版《张猛龙碑》《龙门二十品》的方笔与拙趣多有汲取,他将帖学的流美与碑学的朴拙熔于一炉,用笔方圆兼备,提按分明,转折处刚柔相济,既见晋人风骨,又具金石气韵,其结体奇正相生,打破传统书体的森严法度,于平正中见险绝,于欹侧中求平衡,展现出“既守法度,又出法度”的自由境界,章法布局上,他讲究虚实相生、疏密有致,字与字、行与行之间顾盼生姿,气脉贯通,墨色浓淡枯湿变化丰富,营造出“无声之乐,无形之舞”的视觉效果。

任伯森的书法作品题材广泛,内容多取自经典诗文、儒家经典与禅语哲思,体现了“书为心画”的创作理念,其楷书代表作《论语选抄》,结体端庄,用笔沉稳,笔画如铁画银钩,既具庙堂之气的庄严,又含文人书卷的温润;行书《赤壁赋》则行云流水,气韵生动,将苏轼的旷达文心与书法的韵律美完美结合,字里行间洋溢着洒脱自然的文人意趣;草书《将进酒》笔势连绵,一气呵成,线条如惊蛇入草、骤雨旋风,展现出豪放不羁的情感张力与对传统草书语言的现代诠释。

作为书法教育家与文化传播者,任伯森现为中国书法家协会理事、中央美术学院客座教授,其作品多次入选全国书法展并荣获“中国书法兰亭奖”等重要奖项,被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,并多次赴日本、韩国、新加坡等国举办展览,推动了中国书法艺术的国际传播,他坚持“技进乎道”的创作理念,主张“书法不仅是笔墨技巧,更是文化修养与人格精神的体现”,这一思想深刻影响了其弟子及当代书坛的后学力量。

为更直观呈现任伯森书法的艺术特色,以下为其书法风格简表:

| 书法类别 | 风格特征 | 代表作品 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 端庄雄浑,法度严谨,兼具庙堂气与书卷气 | 《论语选抄》《千字文》 | 传承儒家文化,彰显楷书典范 |

| 行书 | 飘逸洒脱,自然流畅,融合“二王”韵致与个人情性 | 《赤壁赋》《兰亭集序临本》 | 连接传统与现代,展现行书生命力 |

| 草书 | 狂放恣肆,节奏明快,兼具古典法度与时代精神 | 《将进酒》《古诗四帖》 | 释放情感张力,拓展草书表现边界 |

相关问答FAQs

问:任伯森书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:任伯森的“碑帖融合”主要体现在用笔、结体与气韵三个层面,用笔上,他以帖学的“提按顿挫”为基础,融入碑学的“方笔、涩笔”,如转折处保留碑版的方折感,而笔画中段又具帖学的流畅性;结体上,既取帖学的“欹侧多姿”,又吸收碑学的“拙厚朴茂”,打破传统书体的匀称,形成“奇正相生”的视觉效果;气韵上,将帖学的“雅逸”与碑学的“雄强”结合,既有文人的温润气质,又有金石的苍劲力量,形成刚柔并济的艺术风格。

问:任伯森的书法作品在收藏市场上有何特点?

答:任伯森作品因兼具艺术性、文化性与稀缺性,在收藏市场备受青睐,其楷书因法度严谨、内涵深厚,最受机构收藏,市场均价每平尺约3-5万元;行书因雅俗共赏、受众广泛,成为大众收藏主力,价格稳步上升,每平尺约2-4万元;草书因创作难度高、数量稀少,更具投资潜力,精品每平尺可达6-8万元,近年来,随着其国际影响力提升,海外藏家需求增加,作品拍卖价格呈现逐年上涨趋势,成为当代书法收藏的“硬通货”。