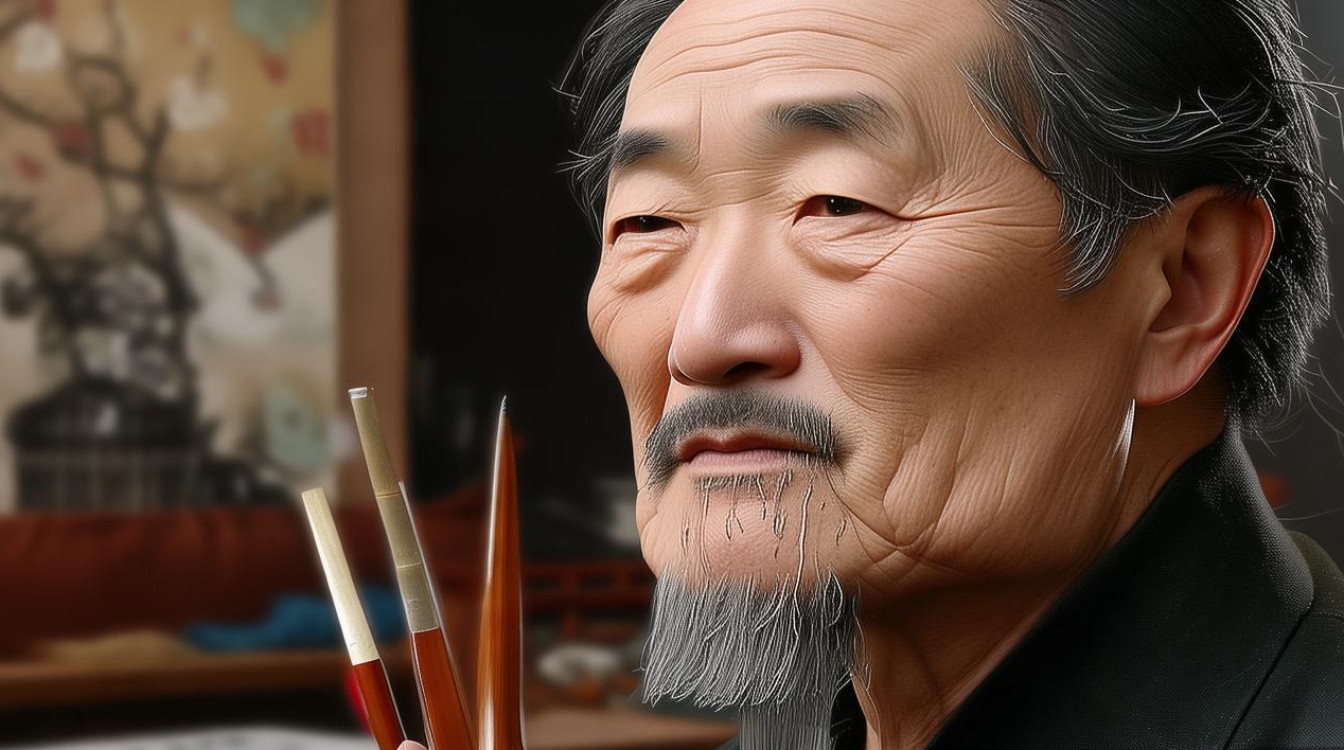

画家孙廷卓是中国当代画坛中坚守传统笔墨又勇于探索创新的代表性人物之一,其艺术生涯跨越半个多世纪,以山水画创作为核心,兼擅花鸟、书法,形成了苍劲浑厚、意境深远的独特艺术风貌,他出生于1945年,天津人,早年师从著名画家孙其峰先生,深得传统绘画的精髓,后在艺术实践中不断融汇中西,将个人对自然与生命的感悟注入笔墨,成为中国画传承与发展的践行者。

孙廷卓的艺术成长历程,始终扎根于对传统的深刻理解与对生活的细致观察,青年时期,他系统研习宋元山水画,尤其对范宽的雄浑、倪瓒的简淡心摹手追,临摹了大量传世名作,打下了坚实的笔墨功底,中年以后,他遍游名山大川,从太行山的嶙峋奇崛到江南水乡的温婉灵秀,从黄山的云海变幻到西北大漠的苍茫辽阔,每一次写生都成为他突破程式、开拓新境的契机,他主张“外师造化,中得心源”,认为传统笔墨不是僵化的教条,而是承载情感与思想的载体,唯有在自然中汲取灵感,才能让古老的画焕发时代生命力。

在艺术风格上,孙廷卓的山水画以“气韵生动”为核心,呈现出雄、秀、苍、润的多重审美意趣,其笔墨语言兼具力度与温度:线条上,他擅长中锋用笔,刚劲如“折钗股”,柔韧似“屋漏痕”,无论是勾勒山石的轮廓还是描绘树木的枝干,都充满弹性与节奏感;墨法上,他注重浓淡干湿的层次变化,常以积墨法表现山体的厚重,以破墨法表现云雾的流动,焦墨与淡墨交织,形成“黑、白、灰”的丰富韵律,构图上,他多采用高远与平远结合的视角,画面或层峦叠嶂、气势磅礴,或疏林坡岸、清旷幽远,既遵循传统“三远法”的法则,又融入现代构成的意识,营造出“可行、可望、可游、可居”的理想境界。

孙廷卓的艺术成就,不仅体现在山水画的创作上,更在于他对中国画精神内核的坚守与拓展,他强调“画品即人品”,认为艺术家的修养决定作品的高度,因此诗、书、画、印的兼修成为他艺术实践的重要组成部分,他的书法作品行楷兼备,笔力遒劲,与绘画中的题款相得益彰;他的篆刻朴拙厚重,为画作增添了金石气息,这种全方位的艺术追求,使他的作品形成了“诗书画印”一体化的完整表达,深化了作品的文化内涵。

以下为孙廷卓不同时期艺术风格特点的简要对比:

| 时期 | 艺术特点 | 代表作品 | 创作倾向 |

|---|---|---|---|

| 早期(1960-1980年代) | 注重传统笔墨传承,风格清秀典雅 | 《溪山清远图》《仿古山水四屏》 | 深研古人,夯实基础 |

| 中期(1990-2010年代) | 融合写生与写意,笔墨趋于浑厚 | 《太行春晓》《黄山云海》 | 外师造化,开拓新境 |

| 2010年代至今) | 强调个性表达,意境空灵深邃 | 《秋山问道》《溪山访友图》 | 中得心源,自成一家 |

孙廷卓的作品多次参加国内外重要展览,并被中国美术馆、天津美术馆等多家专业机构收藏,其艺术理念对当代中国画坛产生了深远影响,他常说:“笔墨要随时代,但更要随心灵。”在浮躁的当下,他始终以沉静的心态探索艺术的本质,用笔墨诠释着中国文化的精神家园,也为后学者树立了“守正创新”的典范。

FAQs

Q1:孙廷卓的创作灵感主要来源于哪些方面?

A1:孙廷卓的创作灵感主要源于三个方面:一是对传统绘画经典的深度研习,从宋元名家的作品中汲取笔墨语言与构图法则;二是对自然山水的实地写生,他遍游全国名山大川,在观察中感受自然的生命力,将写生稿转化为艺术创作;三是对个人生活与时代的体悟,他注重将人文情怀融入作品,通过山水画表达对生命、自然与文化的思考,使作品既有传统的厚度,又有时代的温度。

Q2:孙廷卓的艺术风格中,“传统”与“创新”是如何体现的?

A2:孙廷卓的艺术风格中,“传统”体现在他对笔墨语言的严格遵循——以中锋用笔为核心,讲究“骨法用笔”,同时继承了中国画的“气韵生动”“意境营造”等美学原则;“创新”则表现为他突破传统山水的程式化表达,融入现代构成的意识,如对画面虚实、黑白关系的重新组织,以及对个人情感与时代精神的注入,他强调“笔墨当随时代”,在传统的基础上追求个性表达,形成了既有传统底蕴又具现代气息的独特风貌。