张商英(1043-1121),字宝觉,号无尽居士,北宋著名政治家、书法家,历官至宰相,以刚直敢言著称,同时在书法领域亦有深厚造诣,其书法风格独树一帜,融合了时代“尚意”书风与个人禅学修养,既有法度之严谨,又具意趣之超逸,在中国书法史上占有重要地位。

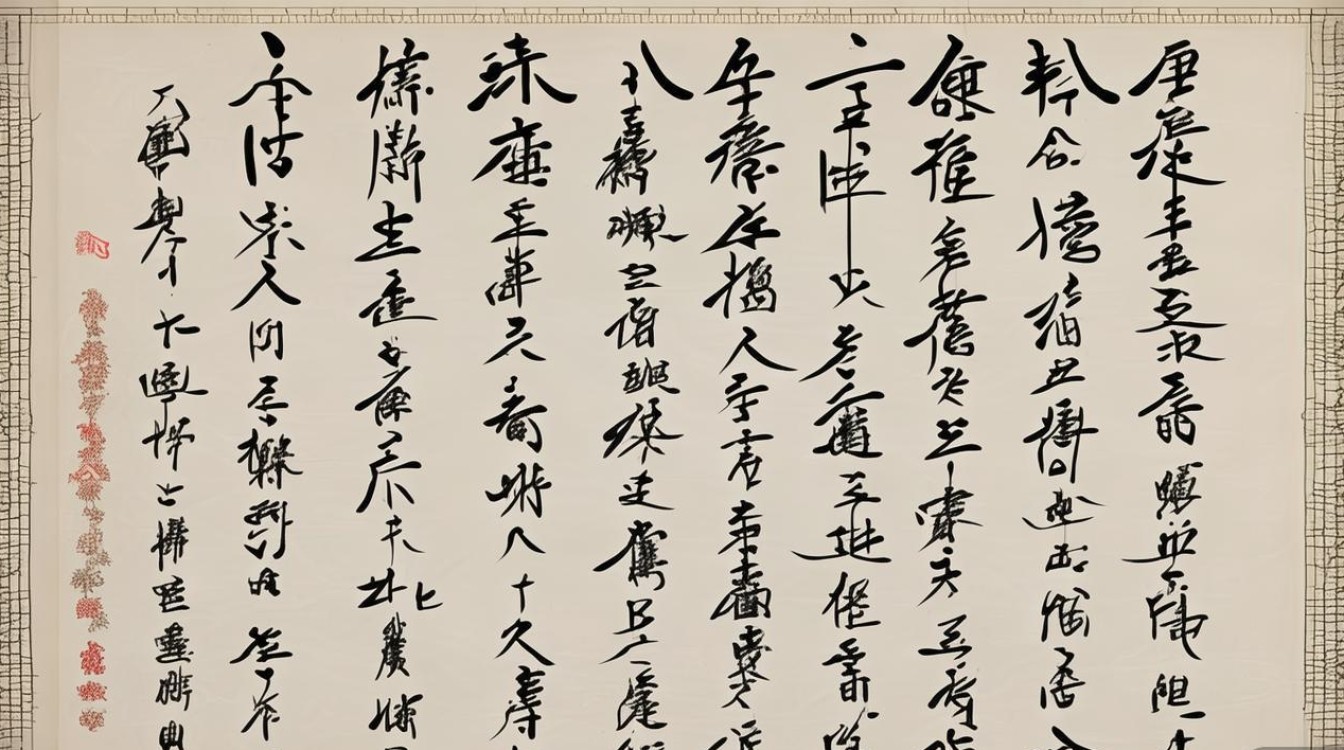

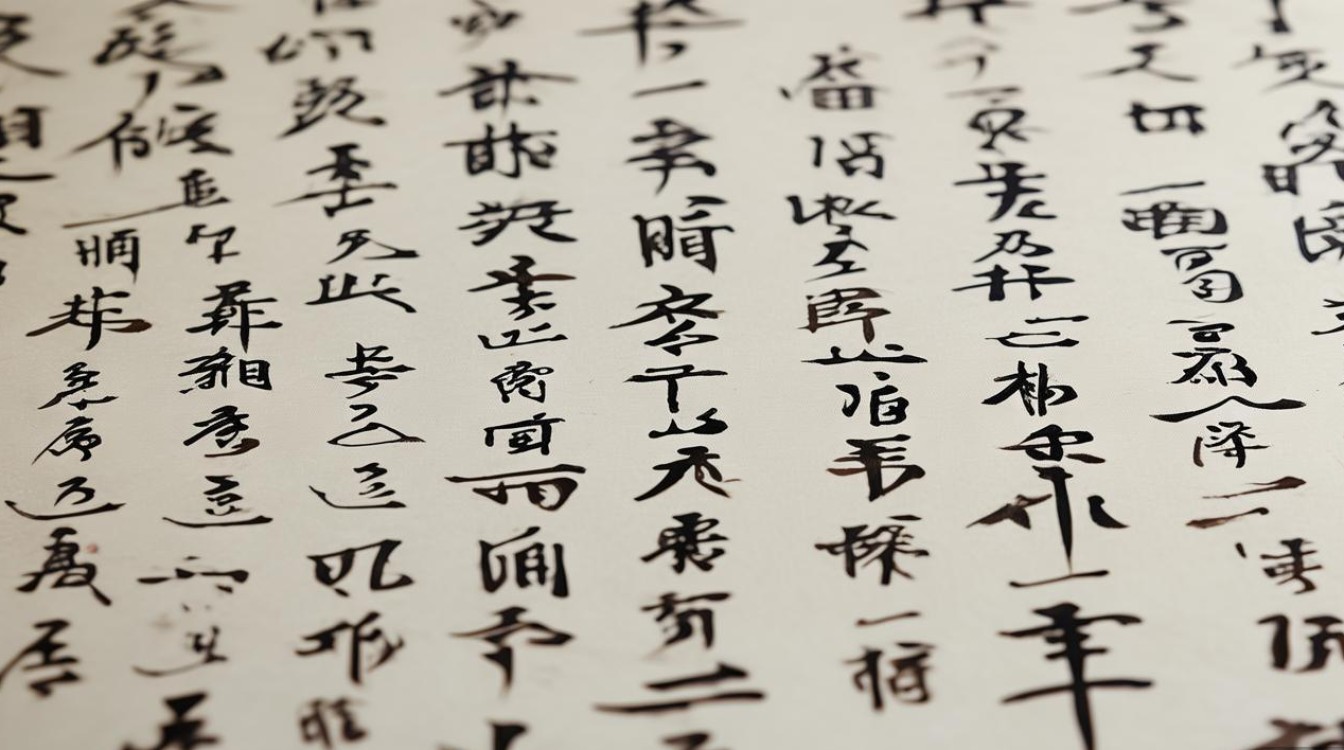

张商英的书法成就,首先体现在对传统笔法的继承与创新上,他早年遍临晋唐名迹,尤其得力于欧阳询、褚遂良的楷书,笔力瘦劲,结字端严;后转习行草,受杨凝式、苏轼影响,逐渐形成“峻挺瘦硬,欹侧取势”的个人风貌,其用笔以“方折”为主,兼用圆转,线条刚健而不失弹性,转折处如“刀斫斧劈”,极具力量感;结体则打破唐楷的平正格局,多取欹侧之势,左低右高,或上疏下密,于险绝中求平衡,展现出“险中求稳、动中寓静”的辩证美学,这种风格的形成,既与他刚直不阿的个性相关,也与其晚年研习禅宗、追求“空寂”的哲学思想密不可分——书法成为其“以书明心”的载体,将禅意融入笔墨,使作品在形式之外更具精神内涵。

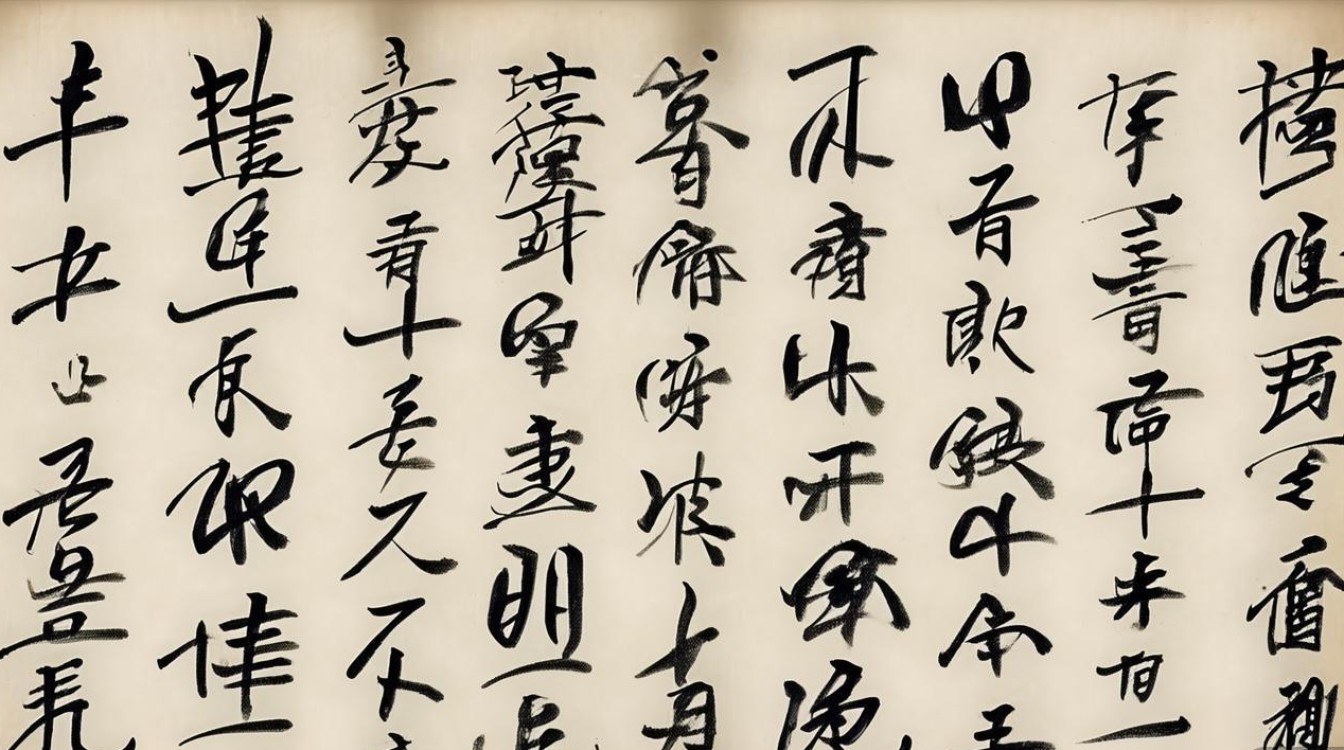

从书体来看,张商英的楷书、行书、草书均有建树,尤以行草成就最高,其楷书如《金刚经》,笔画清劲,结构方正,略带隶意,展现出深厚的唐人功底;行书则以《题咏诗帖》为代表,此帖用笔灵活多变,点画顾盼生姿,字与字之间虽独立成字,却笔意相连,气脉贯通,既有“二王”的秀逸,又具北宋尚意的洒脱;草书作品如《草书千字文》,则更见其性情——线条瘦硬如铁,连绵飞动,节奏明快,虽狂放而不失法度,体现出“无意于佳乃佳”的高超境界。

在北宋“尚意”书风的大背景下,张商英的书法与“宋四家”(苏、黄、米、蔡)既有共性,又具个性,相较于苏轼的丰腴跌宕、黄庭坚的奇崛开张、米芾的狂放不羁,张商英的书法更显“清刚瘦硬”,风格更为内敛含蓄,他不追求形式的极致夸张,而是注重通过笔法的精妙与结字的险绝,传达出“刚健中含婀娜,清劲外显丰腴”的独特韵味,这种风格的形成,与其政治生涯的沉浮密切相关——几度起落的人生经历,使其书法少了些飞扬跋扈,多了些沉郁顿挫;少了几分刻意求工,多了几分自然天成。

张商英的书法理论亦颇有见地,他在《书诒》中提出“书贵神气,神气者,笔墨之外也”,强调书法不仅要技法精湛,更要传达作者的精神气质,这一观点与其书法实践高度统一,其作品之所以能超越时代,正在于“形神兼备”——既有笔墨技巧的“形”,更有禅学修养与人格精神的“神”。

| 书体 | 风格特征 | 代表作品 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 法度严谨,清劲方折,略带隶意 | 《金刚经》 | 笔画瘦硬如铁,结构端庄中见灵动,兼具唐人法度与个人禅意 |

| 行书 | 峻挺瘦硬,欹侧多姿,笔势开张 | 《题咏诗帖》 | 点画顾盼生姿,字字独立而气脉贯通,刚健中见灵动,洒脱中含法度 |

| 草书 | 简远空灵,线条瘦硬,节奏明快 | 《草书千字文》 | 连绵飞动,一气呵成,狂放不失法度,禅意与书意交融 |

张商英的书法,不仅是北宋“尚意”书风的重要组成部分,更是文人书法“以书载道”的典范,他将政治家的风骨、禅学者的哲思与书法家的技艺熔于一炉,创造出独具一格的艺术风格,对后世书法创作产生了深远影响,其作品不仅展现了宋代书法的审美高度,更体现了中国传统文化中“书如其人”的深刻内涵。

FAQs

-

问:张商英的书法与“宋四家”相比有何独特之处?

答:张商英的书法在“尚意”书风的大背景下,以“清刚瘦硬”独树一帜,相较于苏轼的丰腴、黄庭坚的奇崛、米芾的狂放,其风格更为内敛含蓄,用笔方折劲挺,结字欲侧取势,注重通过笔法与结险传达禅意与人格精神,少了形式的夸张,多了自然的沉郁与顿挫,体现出“刚健中含婀娜”的独特韵味。 -

问:张商英的书法与其禅学修养有何关联?

答:张商英晚年研习禅宗,追求“空寂”的哲学思想,其书法成为“以书明心”的载体,他在书论中强调“书贵神气”,认为书法需传达精神气质,故其作品在笔墨技巧之外,融入了禅宗“无心”“自然”的理念——草书的简远空灵、行书的险绝中求平衡,均体现出“无意于佳乃佳”的禅意境界,使书法成为其哲学思想的视觉呈现。