特色书法作品是书法艺术在传统基础上融合创新、彰显独特个性与文化内涵的艺术形式,它既承载着汉字书写的千年文脉,又通过技法、内容、载体的突破,展现出与时俱进的活力,区别于常规的书法临摹或传统风格创作,特色书法作品往往以“特”立身,或在笔法墨法上独树一帜,或在文本内容上赋予时代新意,或在文化符号与现代表达中搭建桥梁,成为连接传统与当代、艺术与生活的重要载体。

特色书法作品的技法突破:在传统中求新意

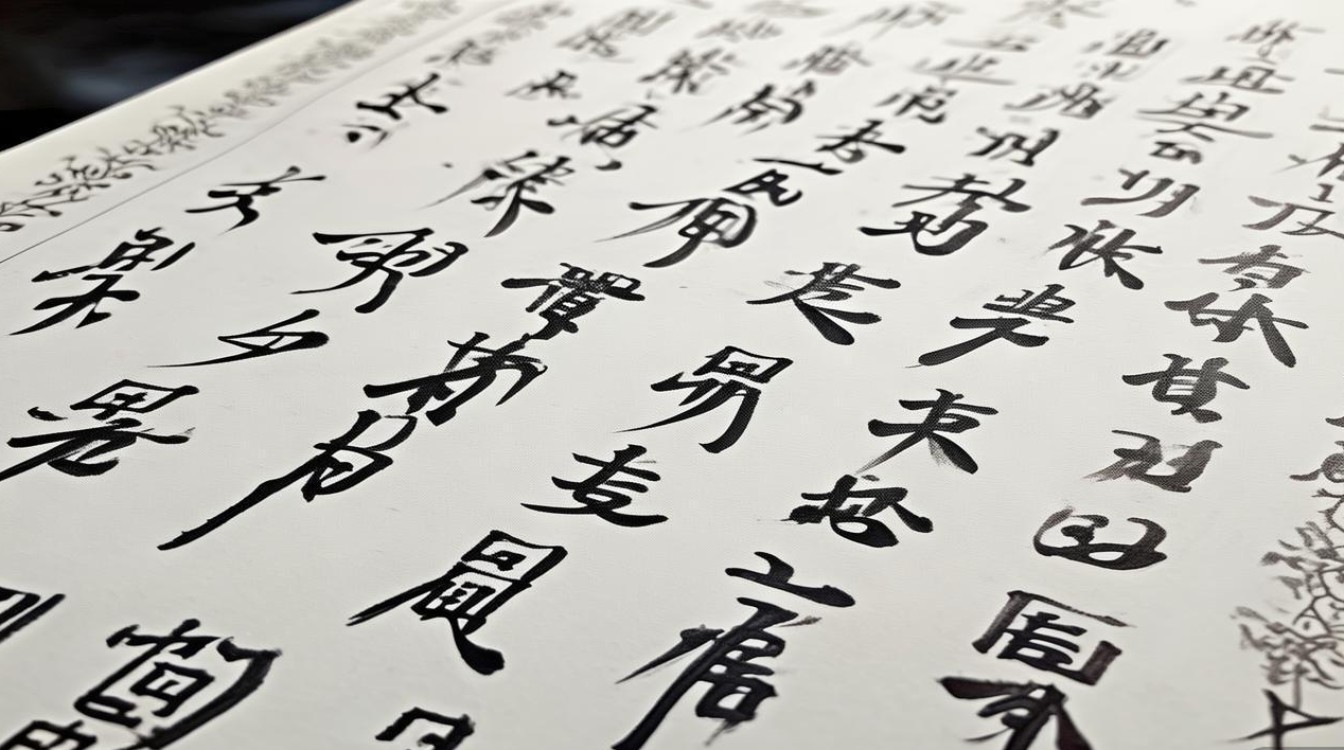

书法的核心在于笔墨技法,而特色书法作品首先在技法层面展现出“人无我有”的独特性,传统书法讲究“永字八法”,强调中锋用笔、藏露结合,但特色书法创作者常在此基础上打破常规,实现技法的跨界融合与个性表达,书体融合成为常见路径:王献之的“破体”将行书与草书糅合,笔势连绵而字形错落,开创了“一笔书”的先河;当代书法家则进一步尝试篆隶楷行草的交织,如以篆书的圆劲笔意写行书的流动,或以楷书的端庄结构为基础,融入草书的飞白笔触,形成“今楷”的独特风貌,既保留了汉字的可识性,又强化了视觉张力。

材料与工具的创新同样推动技法革新,传统书法以宣纸、毛笔、墨为主,而特色书法作品常突破这一局限:徐冰的《天书》以活字印刷的模块化思维创作,用伪汉字符号构建“可识不可读”的视觉体系,毛笔书写与工业排版结合,质疑了“文字”与“意义”的固有关系;现代创作者则尝试在陶瓷、竹简、金属甚至数字屏幕上书写,陶瓷书法需控制釉料在高温中的流动性,形成“窑变”效果,墨色与肌理自然融合;数字书法通过压感笔和绘图软件,实现笔触的精准复刻与动态调整,甚至生成“AI辅助创作”的作品,让传统笔墨在虚拟空间中获得新的表现维度。

墨法的运用也极具特色,传统书法讲究“浓淡干湿焦”,而特色书法作品常通过特殊墨材或叠加技法强化对比:如将宿墨与彩色墨汁结合,利用宿墨的颗粒感形成“混沌中见清晰”的层次;或以喷洒、拓印、拼贴等手法打破单一书写的线性轨迹,使墨色从“二维平面”走向“三维空间”,例如在宣纸上先泼墨形成山水肌理,再以楷书题写诗词,让文字与图像互为映衬,形成“书画同源”的当代诠释。

特色书法作品的内容创新:文本的时代回响

书法不仅是笔墨的艺术,更是文本的载体,特色书法作品在内容选择上,往往跳出传统诗词歌赋的范畴,赋予文本更鲜明的时代主题与文化深意,传统文本的现代诠释是重要方向:创作者常选取经典文献中的名句,通过章法布局与情感注入,让古老文字焕发新生。《兰亭集序》的“天下第一行书”地位无可撼动,但当代书法家以现代审美重构其章法,通过放大“之”“也”等字的笔势变化,或以朱砂、金粉替代墨色,强化视觉冲击力,使经典在形式上与当代观众产生共鸣。

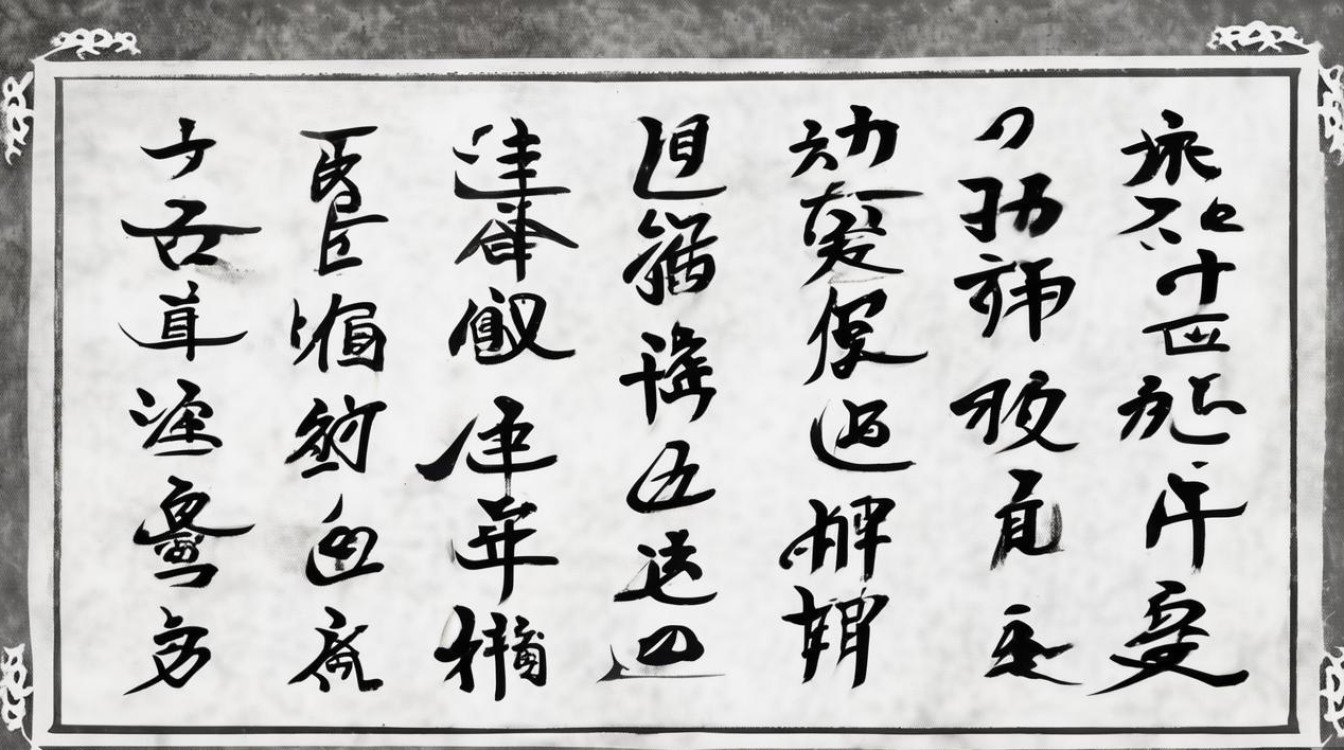

原创与跨文化文本的拓展,进一步丰富了书法的内容边界,随着文化交流的深入,书法不再局限于汉字书写:日本书法家井上有一以“贫”字为主题,用巨幅草书将汉字简化为极具张力的符号,传达对生命本质的思考;中国书法家则尝试翻译文本的书法创作,如将莎士比亚十四行诗以行书书写,在保留汉字韵味的同时,传递西方文学的浪漫情怀;更有创作者以自作诗文入书,记录社会变迁与个人感悟,如抗疫主题书法作品中,“逆行”“守望”等词汇以雄浑的隶书书写,文字内容与笔墨情感相辅相成,成为时代精神的视觉见证。

主题性创作的兴起,让书法成为社会文化的重要表达,红色主题书法通过革命诗词的书写,传递家国情怀;生态主题书法则以“绿水青山”“万物共生”为文本,结合自然意象的笔墨表现,呼吁环保意识;非遗主题书法将传统技艺(如剪纸、年画)的文字部分以书法强化,形成“非遗+书法”的复合艺术,让文化传承在内容与形式上达成统一。

特色书法作品的文化内涵:传统符号的现代表达

特色书法作品的“特色”,更深层次体现在文化内涵的转化与创新上,它并非对传统的简单复刻,而是将儒释道哲学、地域文化、非遗符号等传统元素,通过现代表达方式进行重构,让观众在审美中感受文化的延续。

哲学思想的融入赋予作品精神深度,道家“天人合一”的理念常通过墨色的自然流动与章法的虚实相生体现,如作品《道法自然》以淡墨晕染表现“无为”,浓墨勾勒的笔画则象征“有为”,形成辩证统一;儒家“中庸之道”则通过笔法的刚柔并济、结构的均衡对称传递,例如楷书作品《论语》选段,笔画不激不厉,字形端庄而不失灵动,体现“温故而知新”的儒家智慧。

地域文化的烙印让作品具有鲜明辨识度,江南书法多婉约秀丽,如苏州园林中的书法匾额,以行楷书写,笔画如流水般轻盈,与园林的“小中见大”相契合;西北书法则粗犷豪放,如陕北剪纸书法,将剪纸的镂空技法融入章法,字形方正而富有刀味,展现黄土文化的厚重,这些作品不仅是书法艺术,更是地域文化的“视觉名片”。

非遗元素的共生拓展了艺术边界,书法与剪纸结合,形成“剪纸书法”,文字的笔画以镂空线条呈现,虚实相间;书法与皮影戏结合,将皮影人物的造型融入字形结构,如“龙”字以皮影的关节式笔法书写,兼具动态美与装饰性;书法与篆刻结合,在作品中边款钤印,形成“书印一体”的传统,而当代创作者则尝试将篆刻的“残破”美感放大,让文字在“残缺”中更显苍劲,体现“大巧若拙”的审美追求。

特色书法作品的当代发展:科技与跨界的新可能

在数字时代,特色书法作品借助科技与跨界艺术,获得了更广阔的传播空间与创作可能,数字技术的赋能让书法从静态走向动态:故宫博物院推出的“数字书法展”,通过VR技术让观众沉浸式欣赏《千里江山图》中的书法题跋,甚至可“提笔”在虚拟宣纸上书写;AI算法通过分析大量书法作品,生成具有特定书家风格的“伪作”,虽引发对原创性的讨论,却也为书法创作提供了新的思路。

跨界艺术融合让书法打破“展厅”的局限,与装置艺术结合,如书法作品《汉字森林》将巨大的木质汉字雕塑与书法悬挂作品并置,观众可穿行其中,感受文字的空间张力;与舞蹈结合,舞者的肢体动作模拟笔画的提按顿挫,形成“身体书法”;与影视结合,电影《妖猫传》中,书法作为场景符号,不仅还原了唐代风貌,更推动了剧情发展,这些跨界实践,让书法从“平面艺术”走向“综合艺术”,融入当代生活的方方面面。

公共空间的介入则强化了书法的社会功能,城市中的书法景观墙、地铁站的书法主题装饰,将书法从“精英艺术”变为“大众艺术”;乡村书法创作以村规民约、家风家训为内容,既美化了环境,又传承了乡土文化,这种“书法走进生活”的趋势,让特色书法作品成为连接艺术与公众、传统与当下的桥梁。

特色书法作品的文化价值与时代意义

特色书法作品的价值,不仅在于艺术形式的创新,更在于其对文化传承与时代精神的承载,从艺术发展看,它拓展了书法的表现边界,让这门古老艺术在当代获得新的生命力;从文化传承看,它通过现代表达激活传统符号,吸引年轻一代关注书法、了解文化;从社会功能看,它记录时代变迁、传递主流价值,成为文化自信的视觉载体,特色书法创作也面临挑战:如何在创新中避免“为形式而形式”,如何平衡传统技法的根基与个性表达,如何让科技赋能不削弱书法的“笔墨精神”,仍是创作者需要深思的问题。

相关问答FAQs

问题1:特色书法作品与传统书法作品的核心区别是什么?

解答:传统书法作品以传承经典为核心,强调对古代书家技法的遵循、对传统文本的忠实再现,注重“法度”与“古意”,如王羲之《兰亭集序》、颜真卿《祭侄文稿》等,其价值在于对书法传统的延续与典范性确立,而特色书法作品则更强调“创新”与“个性”,在技法上突破传统规范(如书体融合、材料创新),在内容上赋予时代新意(如原创文本、跨文化主题),在文化内涵上实现传统符号的现代表达,核心是“以古开今”,让书法艺术与当代社会、文化、科技产生深度互动,其价值在于拓展书法的边界与当代生命力。

问题2:普通观众如何欣赏特色书法作品?

解答:欣赏特色书法作品可从三个层面入手:一是“形式之美”,观察笔法(提按、顿挫、方圆)、墨法(浓淡、干湿、层次)、章法(布局、虚实、疏密)的独特性,感受创作者在技法上的突破;二是“内容之意”,关注文本的时代主题、文化内涵,如红色主题传递的家国情怀、生态主题呼吁的环保意识,理解文字内容与笔墨情感的呼应;三是“文化之韵”,挖掘作品中蕴含的传统符号(如儒释道思想、地域文化、非遗元素),思考其如何通过现代表达实现文化传承,不必拘泥于“是否标准”,以开放心态感受作品带来的视觉冲击与情感共鸣,即可领略特色书法的魅力。