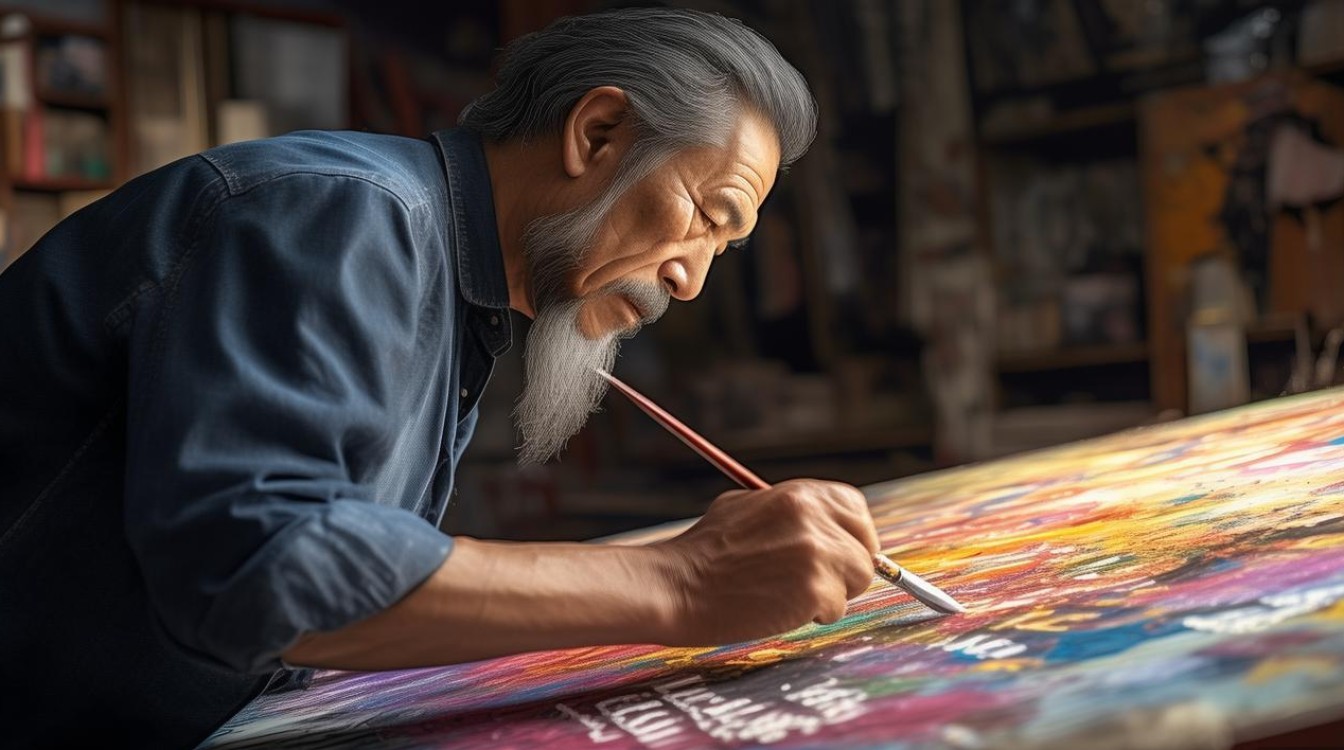

丁天,一位在当代艺术领域中独树一帜的自画家,他的艺术之路没有经过学院派的系统训练,却凭借着对生活的敏锐观察、对内心的执着坚守以及对绘画近乎痴迷的热爱,走出了一条充满个人印记的创作道路,他的作品没有华丽的技巧堆砌,却总能以最质朴的笔触触动人心,将平凡生活中的诗意与哲思融入画面,形成了一种难以复制的“丁天式”艺术语言。

从生活出发:自学之路的起点与积淀

丁天出生于北方一个普通的工业小镇,父亲是工厂的钳工,母亲是小学教师,童年的记忆里,最多的色彩是工厂烟囱的灰白、家属区砖墙的赭石,以及母亲课本上娟秀的板书,他并非“艺术神童”,幼时更偏爱在草稿纸上涂鸦火车、机器和街边的流浪猫,这些不成形的线条,却是他与世界最初的对话,12岁那年,一场意外导致右臂骨折,康复期间,母亲为他买了一盒水彩笔和一本《芥子园画谱》,没想到这竟成了他艺术生涯的“启蒙老师”。

没有老师指导,丁天只能靠反复临摹画谱和观察生活自学,他会在放学后蹲在工厂门口,看工人师傅们操作机床,钢铁的冷硬与汗水的温热在他笔下交织;也会在周末的集市上,用铅笔速写小贩脸上的皱纹和顾客讨价还价的姿态,高中毕业后,他未能考上大学,进入当地一家机械厂成为一名学徒,白天在车床前与钢铁为伴,晚上则在宿舍的灯光下继续画画,他用微薄的工资购买颜料和画布,画布不够,就在旧床单、包装袋上创作;颜料不足,就用水彩、水粉甚至酱油调色,这段经历让他对“生活”有了更深刻的理解——艺术不是空中楼阁,而是从泥土里长出的庄稼,带着汗水的温度和生活的褶皱。

2005年,25岁的丁天辞去工厂工作,带着一箱画材和几幅作品来到北京,成为北漂一族,他在地下室租了间小屋,白天做快递员、搬运工,晚上则沉浸在绘画中,北京的繁华与孤独、机遇与冷漠,都成为他创作的素材,他曾说:“我画的不是风景,也不是人物,是我在某个瞬间的‘感觉’——可能是地铁里拥挤的人潮中,突然看到一张疲惫的脸;可能是后海酒吧街的深夜,路灯下飘落的梧桐叶;可能是老家母亲打来电话时,窗外的雪花。”这种对“瞬间感觉”的捕捉,逐渐形成了他作品的核心特质。

风格的形成:质朴笔触下的诗意与哲思

丁天的绘画风格没有明确的流派标签,却融合了表现主义的情感张力、写实主义的细节刻画,以及中国水墨的写意韵味,他的作品多以日常生活场景为题材,画面构图常常打破常规,视角独特,比如从高处俯瞰的菜市场、从底部仰视的旧楼楼梯,这些“非常规视角”让平凡的场景产生了陌生化的视觉效果,仿佛观众突然被拉入一个被遗忘的角落,重新审视熟悉的世界。

在色彩运用上,丁天偏爱低饱和度的色调,灰蓝、赭石、土黄、墨绿是他的“主色盘”,偶尔会用一抹亮色(比如红色围巾、黄色雨伞)作为点睛之笔,形成强烈的视觉对比,这种色彩选择并非偶然,而是源于他对生活“真实质感”的追求——在他看来,生活本就不是鲜亮夺目的,而是带着岁月包浆的温润与沉静,他的用笔粗犷而有力,笔触清晰可见,甚至有些“笨拙”,却充满了生命力,比如他画人物的手,不会刻意追求比例精准,而是用厚重的色块和飞白的笔触,表现皮肤的粗糙与关节的凸起,让观者仿佛能触摸到温度。

为了更清晰地展现丁天不同时期的风格演变,以下表格概括了他的创作阶段特点:

| 创作时期 | 代表作品 | 技法特点 | 色彩偏好 | 主题倾向 |

|---|---|---|---|---|

| 早期(2005-2010) | 《工厂的午后》《地下室的光》 | 以素描为基础,水彩与丙烯结合,线条硬朗,构图偏写实 | 冷色调为主(灰蓝、深褐),光影对比强烈 | 工业记忆、底层生活、城市孤独 |

| 中期(2011-2018) | 《菜市场》《后海的雪》 | 笔触更自由,融入水墨写意技法,画面开始出现“留白” | 低饱和度暖色调增加(土黄、米白),点缀色更突出 | 市井烟火、日常诗意、人与环境的关系 |

| 2019至今) | 《母亲的电话》《雪夜的窗》 | 综合材料运用(拼贴、报纸碎片),抽象与具象结合,层次更丰富 | 墨色占比提升,黑白灰与少量纯色交织,营造“呼吸感” | 亲情记忆、内心独白、时间与存在 |

艺术理念:绘画是“心灵的镜子”

丁天曾说:“我不懂什么高深的理论,我只知道,画画的时候,我的心是静的,我画下的是我想记住的,也是我想忘记的。”对他而言,绘画不是技巧的炫耀,而是情感的出口,是“心灵的镜子”,他的作品之所以能打动人,正是因为其中没有刻意的“讨好”或“迎合”,而是坦诚地呈现了他对生活的感受——那些被忽略的细节、被压抑的情绪、被遗忘的瞬间。

在创作《母亲的电话》时,丁天没有画母亲的脸,而是画了一扇布满冰花的窗,窗台上放着一杯冒着热气的茶,电话线在桌面上蜿蜒成一道曲线,他说:“每次母亲打电话来,我总能想象她坐在老屋的窗边,窗外下着雪,就像我小时候她等我放学回家那样,我不需要画她的样子,她的爱都在那扇窗、那杯茶里。”这种“以物寄情”的表达方式,让他的作品充满了叙事性,每个观者都能从中读出自己的故事。

近年来,丁天的创作开始关注“时间”与“记忆”的主题,他用拼贴的方式将旧报纸、老照片碎片融入画面,比如在《老街的墙》中,他先将报纸上的旧新闻拼贴成墙的肌理,再用丙烯画上剥落的墙皮和晾晒的衣物,让历史与现实在同一个空间中交织,他说:“记忆就像墙上的斑驳,有些清晰,有些模糊,但它们共同构成了‘我们’。”这种对时间的思考,让他的作品超越了个人经验的范畴,具有了更普遍的人文关怀。

影响与认可:从“边缘”到“被看见”

尽管丁天没有学院背景,但他的作品逐渐受到了艺术界的关注,2015年,他的组画《地下室的光》在北京的一个小型独立展览中展出,被一位策展人评价为“用最朴素的笔触,画出了城市最真实的肌理”,此后,他的作品开始出现在一些当代艺术展中,并被少数收藏家收藏,2020年,他的作品《菜市场》被某美术馆永久收藏,这也是他首次获得机构的认可。

对于外界的评价,丁天始终保持清醒:“我不在乎别人说我是‘大师’还是‘业余者’,我在乎的是,我的画能不能让某个观者在某个瞬间停下脚步,想起自己的生活。”他的故事也激励了许多自学绘画的人,证明了艺术并非只有“学院派”一条路,只要对生活有热爱,对内心有真诚,每个人都可以用自己的方式“画”出世界。

丁天依然生活在北京的出租屋里,每天坚持画画8小时以上,他的画桌上堆满了画材、旧照片和写满字的笔记本,墙上贴着几张速写,画的是窗外的梧桐树,叶子已经落尽,但枝干依然向上生长,就像他的画一样,没有华丽的装饰,却充满了生命的力量。

相关问答FAQs

Q1:丁天作为自画家,没有接受过系统训练,他是如何克服技法上的不足的?

A1:丁天认为“技法是为情感服务的”,他并非刻意追求技法上的完美,而是通过长期的生活观察和练习,形成了一套适合自己的“笨办法”,他为了画好人物动态,会反复观看老电影,暂停画面临摹;为了表现光影效果,他会用不同质地的画布(如粗麻布、旧床单)尝试,让颜料的附着产生自然的变化,他曾说:“学院派的技法是‘标准答案’,而我的技法是‘生活答案’——生活教会我用最直接的方式表达感受,这比任何技巧都重要。”

Q2:丁天的作品中经常出现“市井生活”题材,他为什么对这类主题如此执着?

A2:丁天认为“市井生活是艺术的源头活水”,他出生于工业小镇,成长于底层环境,市井中的烟火气、人与人之间的真实互动,构成了他对世界的最初认知,在他看来,市井生活不是“宏大叙事”的背景板,而是充满细节和温度的“生命场域”——菜市场的叫卖声、公交车上拥挤的肩膀、老街坊的寒暄,这些看似平凡的瞬间,恰恰藏着最动人的情感和最深刻的人性,他曾说:“我想画那些‘被忽略的大多数’,他们的故事,就是生活的真相。”