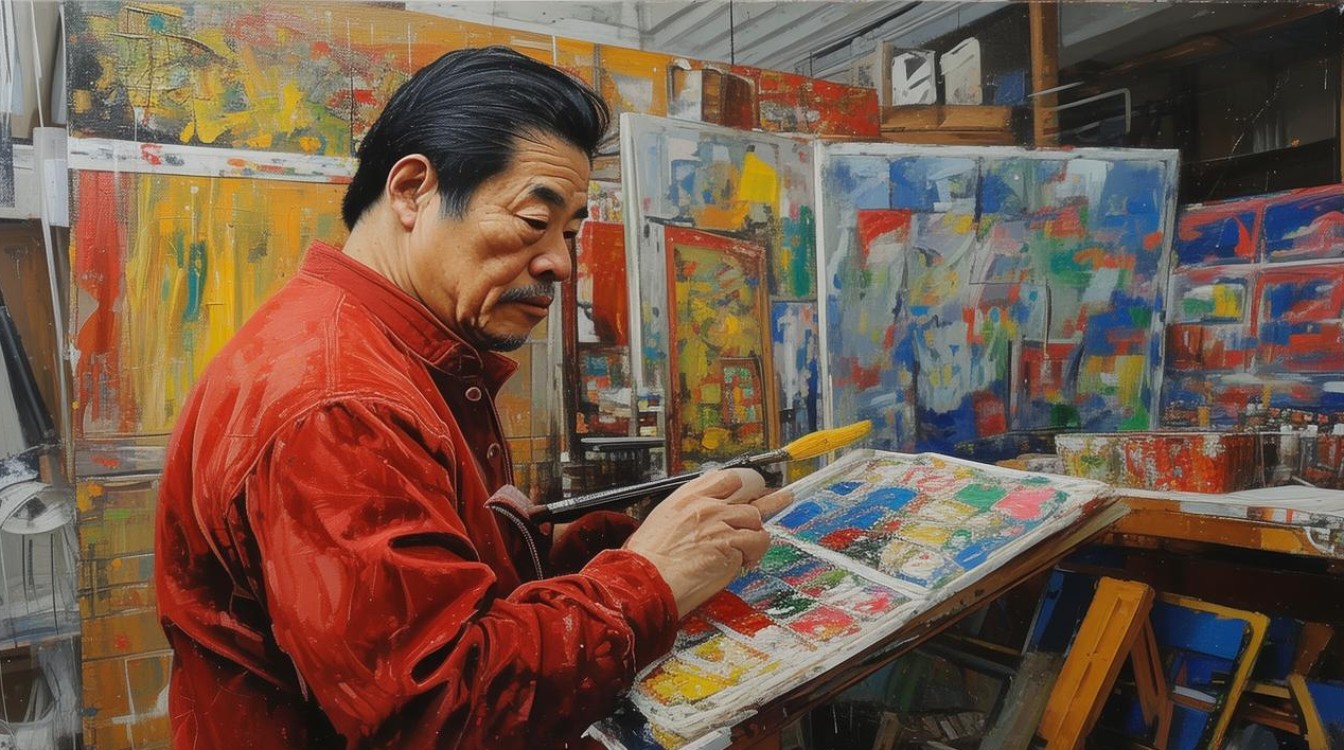

油画家黄茂强以其扎根岭南的艺术实践,在中国当代油画领域独树一帜,他的作品既延续了中国油画的本土化探索,又以独特的视觉语言勾勒出时代变迁中的人文图景,成为连接传统与现代、地域与世界的艺术桥梁,黄茂强的艺术之路,始于对生活的深刻体察,成于对油画语言的极致锤炼,其创作始终围绕“如何在油画中表达中国精神与岭南气韵”这一核心命题展开,形成了兼具写实功底与写意精神的独特风格。

生平与艺术启蒙

黄茂强1960年代出生于广东肇庆,西江流域的灵山秀水与岭南文化的深厚底蕴,成为他艺术基因的底色,少年时,他常流连于端砚作坊与老街骑楼,观察工匠雕刻时的专注神态、阳光穿过瓦片洒在青石板上的光影,这些日常场景在他心中埋下了“用画笔记录生活”的种子,1980年,他考入广州美术学院油画系,师从杨尧、徐坚白等岭南油画前辈,当时的广美正处于“中西融合”的艺术探索期,既强调对西方油画技法的系统学习,也鼓励学生从本土文化中汲取养分,黄茂强在校期间尤为注重对欧洲古典油画的研究,临摹过伦勃朗的光影处理、委拉斯开兹的色彩层次,同时也深入研习岭南画派“折衷中西、融汇古今”的理念,尝试将油画的写实性与中国画的写意性结合。

90年代初,黄茂强赴法国巴黎美术学院访学,期间遍访卢浮宫、奥赛博物馆等艺术殿堂,从印象派的光色跳跃到现代主义的情感表达,他逐渐意识到:“技法是手段,而非目的,真正的艺术应扎根于自己的文化土壤,让西方油画语言为中国的叙事服务。”归国后,他放弃对西方风格的简单模仿,转向对岭南风物、城市记忆、人文情感的深度挖掘,开启了“本土化油画语言”的系统探索。

艺术风格:在写实与写意之间构建岭南语境

黄茂强的油画风格,以“写实为基、写意为魂”,形成了鲜明的个人标识,他的作品既不追求纯粹的形式创新,也不拘泥于传统的复制,而是在尊重油画本体语言的前提下,将岭南文化的精神内核融入画面,营造出“可感可知、可品可思”的视觉体验。

色彩体系:暖基色调中的生命律动

岭南气候湿热,植被繁茂,阳光充沛,这些自然特征深刻影响了黄茂强的色彩运用,他善用暖基色调——赭石、藤黄、土红作为画面主色,辅以群青、钴蓝等冷色进行局部对比,营造出既温暖又通透的色彩氛围,例如在《南国榕荫》中,大榕树的树冠以层层叠叠的土黄与橄榄绿堆叠,阳光透过叶隙的斑驳光斑用柠檬黄点染,而树下的老屋墙面则以赭石与灰褐的渐变表现岁月沉淀,整体色彩既有岭南地域的鲜活感,又带着时光的厚重,这种“暖基调+局部补色”的用色逻辑,既符合自然光色规律,又暗合岭南文化“务实乐观、生机勃勃”的精神特质。

题材选择:从风物到人文的在地叙事

黄茂强的题材始终围绕“岭南”展开,可分为三大类:自然风物、城市记忆、人文肖像,自然风物以榕树、木棉、珠江、渔港为主,他笔下的榕树不是简单的风景符号,而是“生命的图腾”——盘根错节的根系象征岭南文化的韧性,浓密的树冠庇护着一代代人,如《百年榕荫》中,老人在树下弈棋、孩童追逐嬉戏,人与自然的和谐共生成为画面的核心意象,城市记忆则聚焦骑楼、老街、工业遗迹,他通过斑驳的墙面、褪色的招牌、蜿蜒的巷弄,记录岭南城市的变迁,《骑楼旧事》中,斑驳的墙体上残留着“文革”时期的标语,窗台上晾晒的衣物与远处的高楼形成时空交错,既有对历史的敬畏,也有对现实的关照,人文肖像则以劳动者、老人、渔民为主,他拒绝“概念化”的塑造,而是通过细腻的笔触捕捉人物的神态——渔民脸上的皱纹如江水的波纹,工匠手上的老茧与工具的金属质感形成对比,平凡个体在画面中焕发出尊严与力量。

技法特征:厚堆肌理与薄染晕染的交响

在技法上,黄茂强打破了“油画只能平滑细腻”的固有认知,将“厚涂法”与“透明罩染法”结合,创造出富有张力的肌理效果,他常以画刀代替画笔进行厚堆,在表现榕树树皮、渔船船身时,用刀锋堆叠出粗粝的质感,颜料堆积的厚度让画面产生触觉般的真实感;而在表现天空、水面、光影时,他又采用薄染法,通过多层透明色叠加,营造出朦胧而深邃的空间感,渔港晨曦》中,远处的海面用群青与钴蓝薄染,晨雾的轻盈感通过颜料的半透明性得以呈现;近处的渔船则以厚涂法刻画,船木的纹理与斑驳的油漆在刀锋下触手可及,这种“厚与薄”“实与虚”的对比,既体现了油画材料的丰富性,也暗合中国传统绘画“虚实相生”的美学原则。

代表作品:时代记忆的视觉锚点

黄茂强的作品是岭南近几十年社会变迁的视觉档案,以下三幅作品集中体现了他艺术探索的深度与广度。

| 作品名称 | 创作年份 | 尺寸 | 主题风格与艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 《南国榕荫》 | 2008 | 120×150cm | 以百年榕树为中心,描绘树下市井生活,暖色调与厚堆肌理表现岭南生命力,获“中国油画双年展”优秀奖。 |

| 《渔港晨曦》 | 2015 | 100×200cm | 晨雾中的渔港,薄染法表现海天朦胧,厚涂法刻画渔船质感,光影中传递渔民对自然的敬畏。 |

| 《城市记忆·骑楼》 | 2020 | 80×120cm | 聚焦骑楼街景,斑驳墙面叠加历史痕迹,冷暖色彩对比表现传统与现代的碰撞,被广东美术馆收藏。 |

《南国榕荫》是黄茂强“自然与人文”主题的代表作:画面中央的大榕树如巨伞撑开,树根虬结如龙,树冠浓密如盖,老人在石凳上弈棋,孩童追逐着穿过巷弄的猫,远处骑楼的轮廓在晨光中若隐若现,技法上,榕树树皮用画刀厚堆出粗糙的肌理,颜料的厚度让树根仿佛要从画面中“生长”出来;而透过叶隙的光斑则以柠檬黄薄染,轻盈的质感与树干的厚重形成对比,这幅画不仅是风景写生,更是岭南文化的隐喻——榕树庇护着一代代人,正如岭南文化包容、坚韧的特质,滋养着这片土地上的生活。

《渔港晨曦》则展现了黄茂强对“光与影”的极致探索:清晨的渔港被薄雾笼罩,海面泛着蓝灰色的冷光,渔船如剪影般停靠在岸边,渔民正整理渔网,动作舒缓而专注,画面中,远处的海面用群青与钴蓝进行多层薄染,雾气的朦胧感通过颜料的半透明性层层叠加;近处的渔船则以厚涂法刻画,船木的纹理、铁钉的锈迹在刀锋下清晰可见,冷色调的海面与暖色调的渔网(用赭石与藤黄点缀)形成微妙对比,既符合晨光的自然规律,又传递出“劳作与宁静共生”的哲学思考。

艺术理念与成就:让油画说“中国话”

黄茂强始终秉持“油画的根在泥土,魂在时代”的创作理念,他认为,油画作为外来画种,只有与中国文化、本土生活深度结合,才能真正焕发生命力,他提出“三贴近”原则:贴近生活、贴近时代、贴近人民,反对“为技法而技法”的形式主义创作,在教学中,他鼓励学生“走出画室,到田间地头、工厂码头去”,认为“好的作品不是画出来的,是生活长出来的”。

黄茂强的艺术成就获得了广泛认可:他的作品先后入选第十一届、十三届全国美展,多次获“中国油画展”“广东美术大展”等重要奖项,被中国美术馆、广东美术馆、巴黎现代艺术博物馆等机构收藏;作为广州美术学院油画系教授、硕士生导师,他培养了一批青年艺术家,发起“岭南油画青年计划”,推动地域艺术发展;出版《黄茂强油画集》《岭南语境下的油画探索》等著作,系统阐述其本土化油画理念。

本土油画的践行者

黄茂强的创作,为中国油画的“本土化”提供了可借鉴的范本,他打破了“西方油画标准”的束缚,证明了油画不仅可以表现西方的神话与历史,更可以承载中国的文化记忆与时代精神,他的作品让岭南文化通过油画这一语言走向世界,也让更多观众意识到:“本土不是狭隘的地域概念,而是艺术创作的精神根基。”

对于未来,黄茂强计划探索“数字时代的油画语言”:“在科技与艺术融合的今天,油画不应固步自封,我希望尝试将数字绘画的肌理处理与传统油画技法结合,让古老的艺术形式回应当代人的审美需求。”但他同时强调,“技术再变,艺术的内核不变——那就是对人的关怀,对生活的热爱。”

相关问答FAQs

Q1:黄茂强的油画中,岭南文化元素具体体现在哪些方面?

A:岭南文化元素在他的作品中主要通过三方面体现:一是题材选择,聚焦岭南特有的自然风物(榕树、木棉、珠江)、人文景观(骑楼、渔港、茶楼)和市井生活(老人弈棋、孩童嬉戏),这些元素成为画面的核心意象;二是色彩运用,吸收岭南画派“暖基色调+局部补色”的理念,以赭石、藤黄、土红为主,辅以群青、钴蓝对比,营造出湿热气候下的光线感与生命力;三是精神内核,注重“写意”与“写实”的融合,通过笔触的流动性、色彩的抒情性传递岭南人乐观、务实、重情的文化特质,如《渔港晨曦》中劳作的渔民与宁静的晨雾,暗含岭南人与自然和谐共生的哲学。

Q2:黄茂强在艺术创作中如何处理传统油画技法与个人创新的关系?

A:黄茂强对传统技法的继承是“取其神,而非仿其形”,他深入研究欧洲古典油画的分层罩染、明暗对照技法,将其用于人物肖像的结构塑造(如《老匠人》中面部皱纹的细腻刻画);同时吸收中国传统绘画的“笔墨”精神,将油画笔触转化为具有书写性的线条,在风景画中以粗犷笔触表现树木苍劲,以薄染晕染表现云雾朦胧,创新方面,他突破传统油画的平面限制,尝试综合材料(如加入沙粒、麻布)增强肌理感,并结合当代艺术的主题意识,如《城市记忆·骑楼》中,用斑驳肌理与叠加色块表现历史变迁,将传统技法与现代题材结合,形成“古典厚重+当代鲜活”的个人风格。