王石谷,名翚,字石谷,号耕烟散人、乌目山人、剑门樵客,明末清初江苏常熟人,清代画坛“四王”之一,以山水画名世,被后世尊为“画圣”,在以画掩名的光环下,其书法艺术亦具独特风貌,堪称文人书画交融的典范,王石谷的书法虽未专攻书道,却因其深厚的学养与绘画的融通,呈现出一种“画意书韵”的审美特质,在清代书法史上占据不容忽视的一席之地。

王石谷生于书画世家,自幼耳濡目染,早年随同乡画家王鉴学画,后经王鉴引荐,得大收藏家王时敏悉心指导,遍览宋元名迹,这段经历不仅奠定了他绘画的根基,也使其书法在临摹古帖中逐渐成形,他早年书法多受王鉴影响,王鉴书法宗法董其昌,笔力遒劲而气韵清雅,王石谷在临习中融入个人对笔墨的理解,逐渐形成秀逸疏朗的早期风格,其书法启蒙并非刻意为之,而是在绘画创作与题跋中自然积累,这种“以画养书”的路径,使其书法始终带有文人画的写意精神。

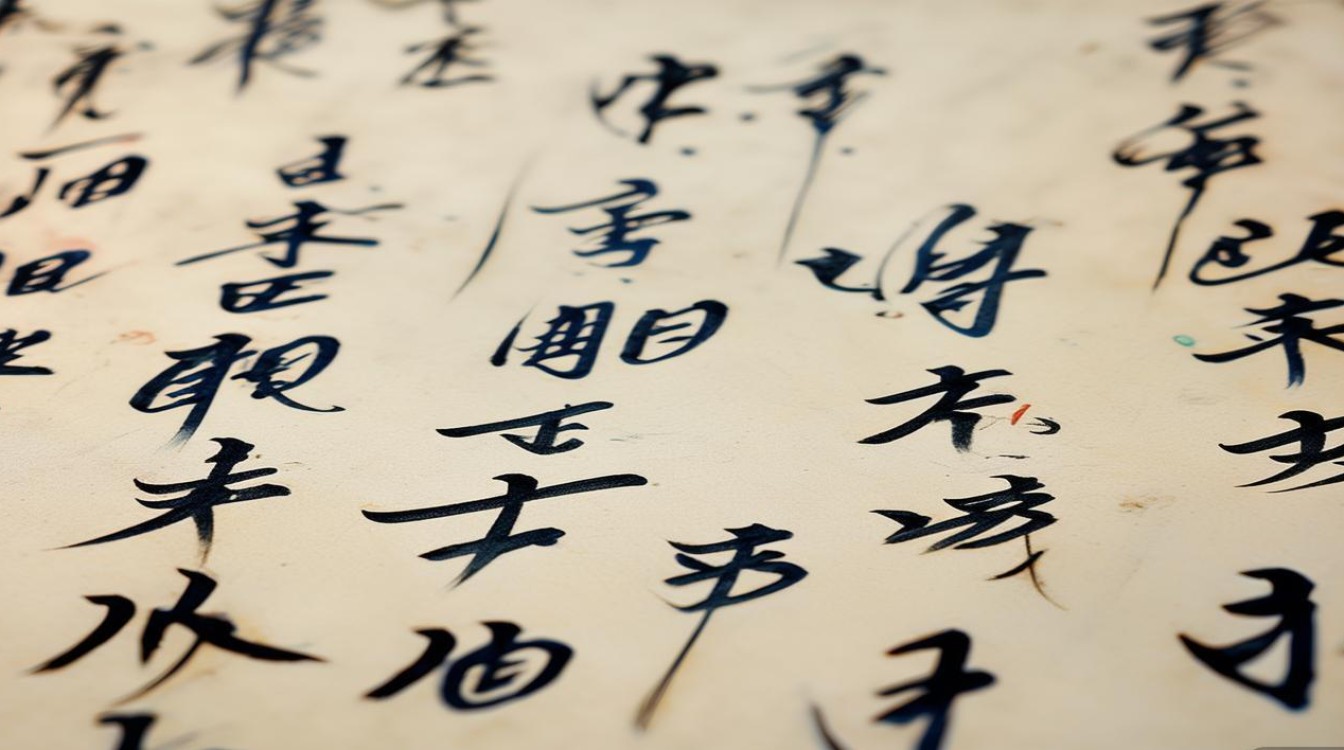

王石谷的书法师承脉络清晰,上溯晋唐,下及宋元,他早年临摹王羲之《兰亭序》、褚遂良《雁塔圣教序》,得晋人笔法的飘逸与唐人法度的严谨;中年转攻赵孟頫、董其昌,取赵字的丰腴圆润与董字的淡雅疏秀,尤其董其昌“生秀淡宕”的书风对他影响至深,使其书法在结构上趋于舒展,用笔上追求“屋漏痕”般的自然质感,晚年,随着绘画风格的成熟,书法亦愈发老辣,笔法中融入山水画的“皴擦”与“点染”,线条更具节奏感,结字则因势生形,不拘泥于成法,呈现出“画中有书,书中有画”的文人意趣,这种风格的演变,正是其“书画同源”理念的生动体现。

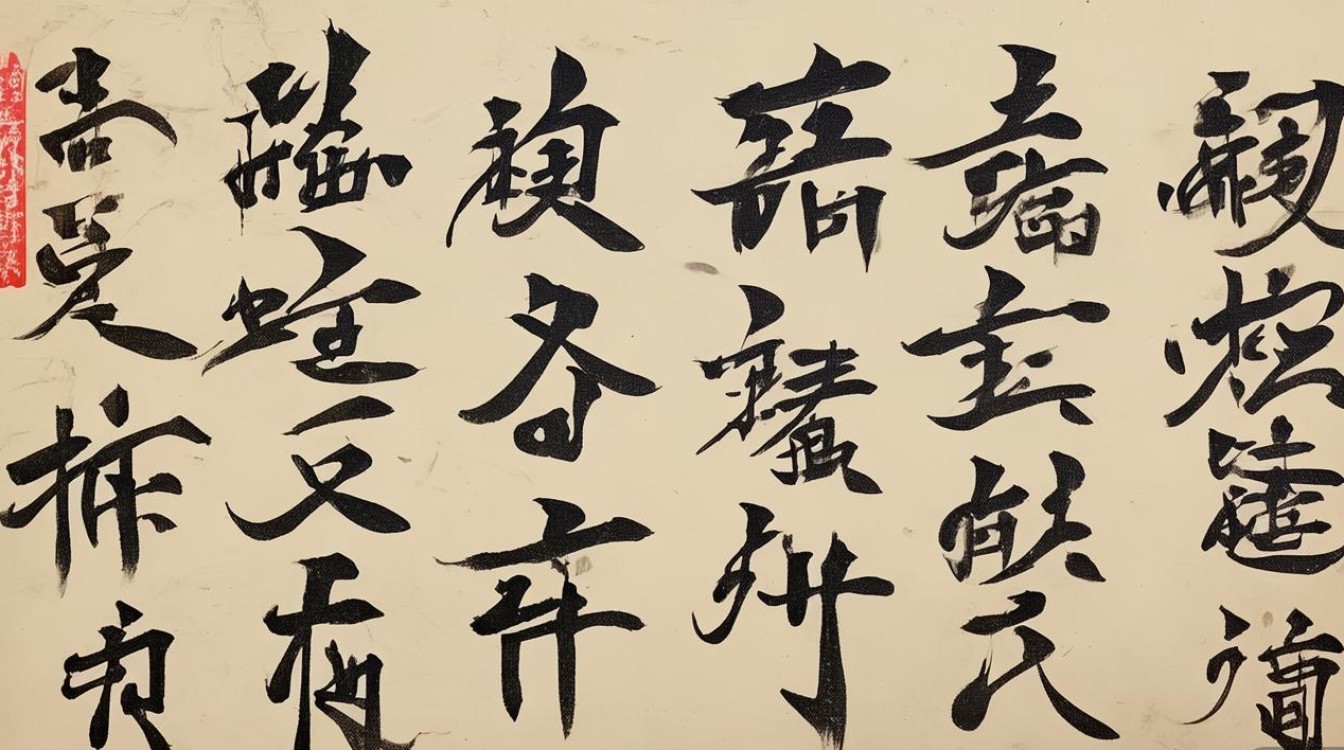

王石谷的书法作品多以题跋、手札、对联形式传世,与绘画相辅相成,其《行书七绝诗轴》用笔灵动,起笔藏锋,收笔含蓄,转折处圆中寓方,结字疏密有致,如“远山近水皆入画”一句,“远”字撇捺舒展,“画”字横画沉稳,既有董其昌的淡雅,又见米芾的跌宕,为《康熙南巡图》所作的题跋,则因画作尺幅宏大,书法更显端凝,楷书笔画刚健,结构方正,与山水的恢弘气象相得益彰,其《致友人札》则更具生活气息,行书笔势连贯,字字独立而又气脉相通,展现了日常书写中的自然与率真,这些作品虽非刻意为之,却因其真性情流露,更具艺术感染力。

在艺术影响上,王石谷的书法虽未自立门户,却因其“以书入画”的创作理念,影响了清代文人书画的融合风气,他将书法的笔法、墨法、结构融入绘画,使山水画的线条更具书法韵味,绘画的意境也反哺书法,使其作品超越单纯的技法层面,呈现出“诗书画印”合一的文人审美,在清代书法史上,他虽不如傅山、王铎等以书法名世,但其“书画同源”的实践,为后世书画家提供了重要的创作范式。

| 维度 | 特点描述 |

|---|---|

| 书法特点 | 秀逸疏朗,兼具晋唐法度与宋意灵动,线条如“屋漏痕”,结字因势生形 |

| 代表书体 | 行书为主,兼及楷书、草书,行书尤见功力,楷书端凝大气 |

| 师承脉络 | 上溯王羲之、褚遂良,中取赵孟頫、董其昌,融汇个人绘画笔意 |

| 艺术风格 | “画意书韵”,书法与绘画相互渗透,文人书卷气浓厚,淡雅脱俗 |

FAQs:

问:王石谷的书法与其绘画创作有何内在关联?

答:王石谷的书法与其绘画是“同根而生”的艺术实践,他主张“以书入画”,将书法的笔法(如中锋、侧锋、提按)融入山水的线条勾勒,使皴擦点染更具书法的节奏与韵律;绘画的意境也反哺书法,其书法作品常带有山水画的“留白”与“经营位置”意识,线条的枯润浓淡与山水的墨色变化相呼应,形成“书画一体”的独特风貌,这种关联不仅体现在技法层面,更深层的是文人学养的贯通,使二者共同服务于“气韵生动”的审美追求。

问:王石谷的书法在清代书法史上的地位如何?

答:王石谷的书法在清代书法史上虽非主流,却具有重要的补充价值,清代书法以“帖学”与“碑学”为两大主线,名家辈出,但多专攻书道;而王石谷作为“画家书人”,以“书画同源”为理念,展现了文人艺术中不同门类相互渗透的可能性,他的书法打破了“画工书”与“文士书”的界限,将绘画的意境与书法的技法结合,为清代文人书画的融合提供了典范,对后世如“海派”书画家的创作产生了深远影响,是清代书法生态中不可或缺的一环。