胤禩作为康熙朝的皇九子,一生跌宕起伏,从备受瞩目的“八贤王”到雍正朝的罪臣,其人生轨迹与书法艺术交织,形成了独特的文人风骨与时代印记,他的书法不仅反映了清代皇室书法的审美取向,更暗含了他个人境遇的沉浮与心境变迁,是研究清代皇子书法与历史人物精神世界的重要载体。

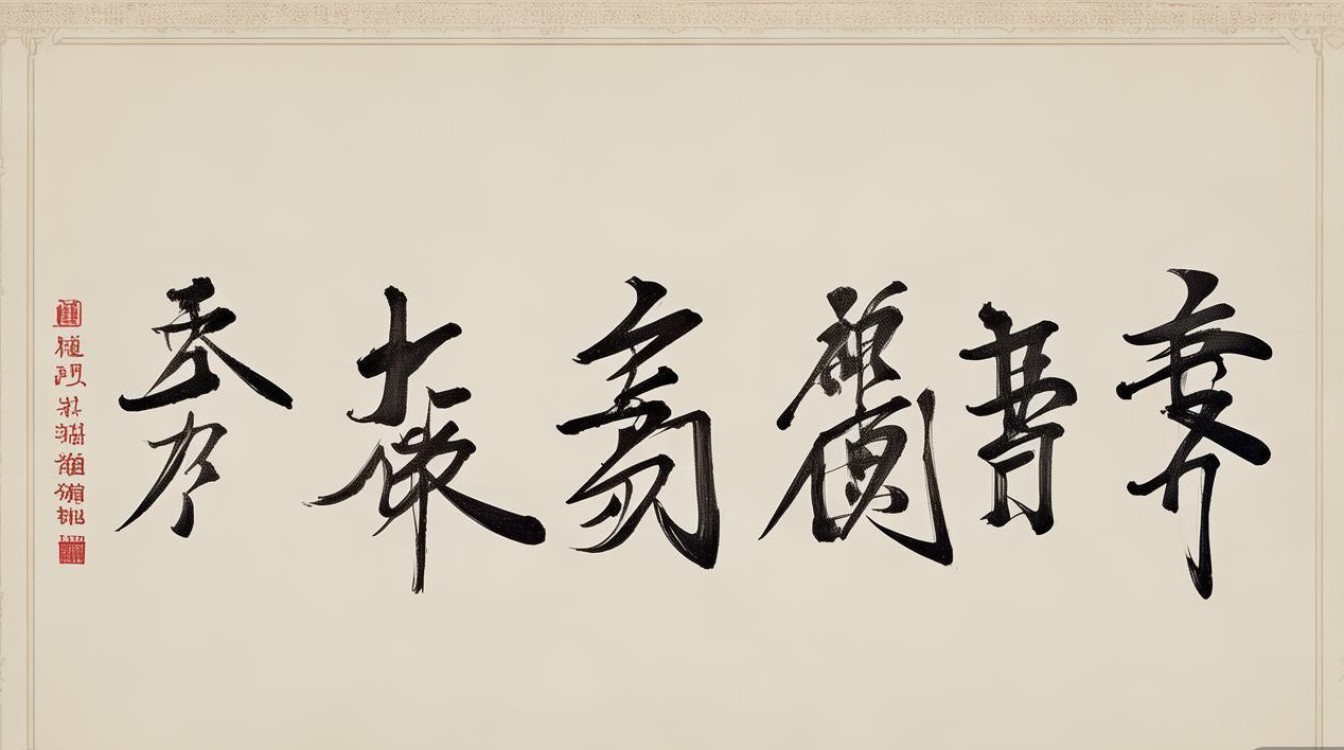

胤禩的书法早年深受康熙朝文化氛围影响,康熙帝本人书法学董其昌、赵孟頫,崇尚“秀润天成”,皇子们自幼接受严格书法训练,胤禩也不例外,其早期作品如《行书临董其昌卷》,可见笔法细腻,结构舒展,用墨清淡,带有明显的董其昌“淡墨轻岚”之风,笔画间透着少年皇子意气风发的从容,此时的他尚未深陷政治漩涡,书法更多是文人雅趣的体现,结字方正而不失灵动,章法疏朗,气韵连贯,展现出良好的书法功底与审美修养。

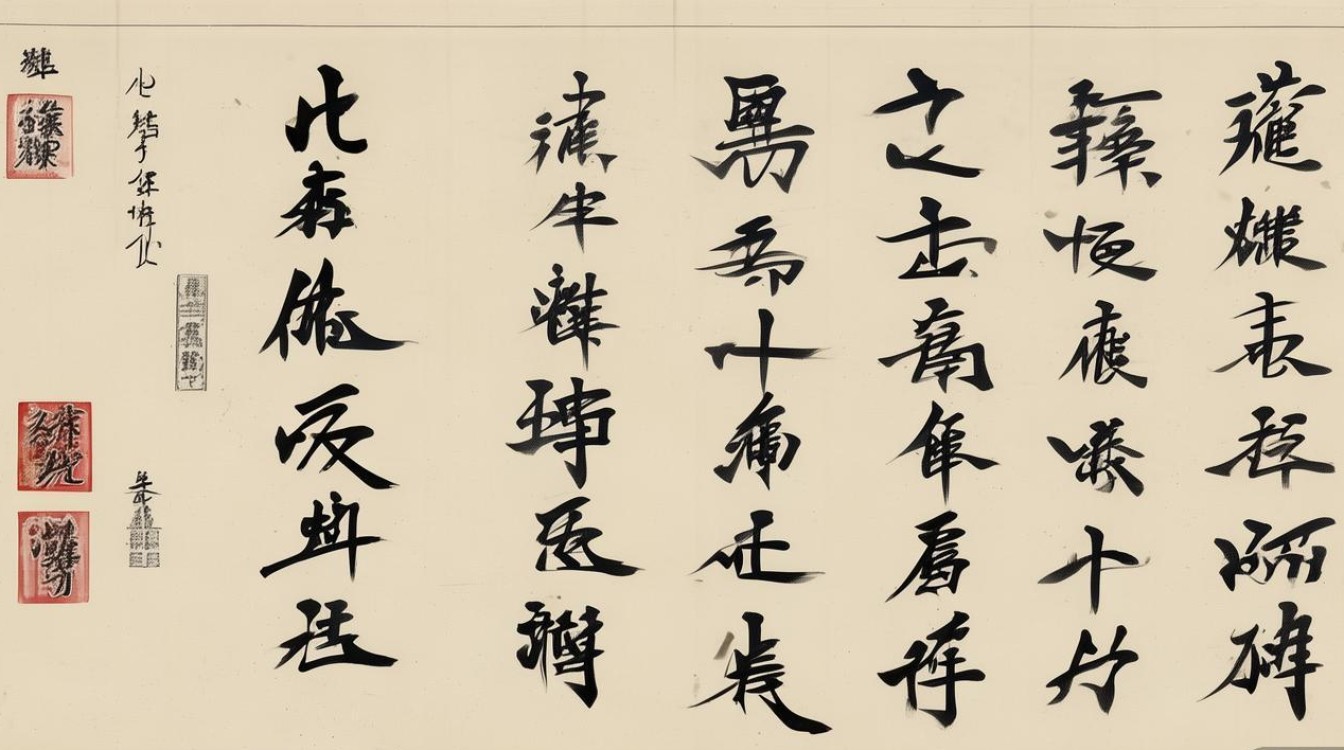

随着康熙末年“九子夺嫡”的激烈角逐,胤禩逐渐成为“八爷党”核心,其书法风格也开始悄然变化,这一时期的作品,如《楷书心经册》,虽仍保持馆阁体的规范,但笔力更显内敛,横画平直中略带顿挫,竖画挺拔而不失弹性,透露出他在政治博弈中逐渐积累的沉稳与隐忍,值得注意的是,他开始尝试融入欧阳询的险峻笔意,在楷书的端庄中增加了一丝奇崛之感,恰如他政治处境的复杂——表面谦和退让,实则暗藏锋芒,用墨上,早期清淡的墨色逐渐转为浓淡相济,枯润结合,或许正是他内心矛盾与挣扎的无声流露。

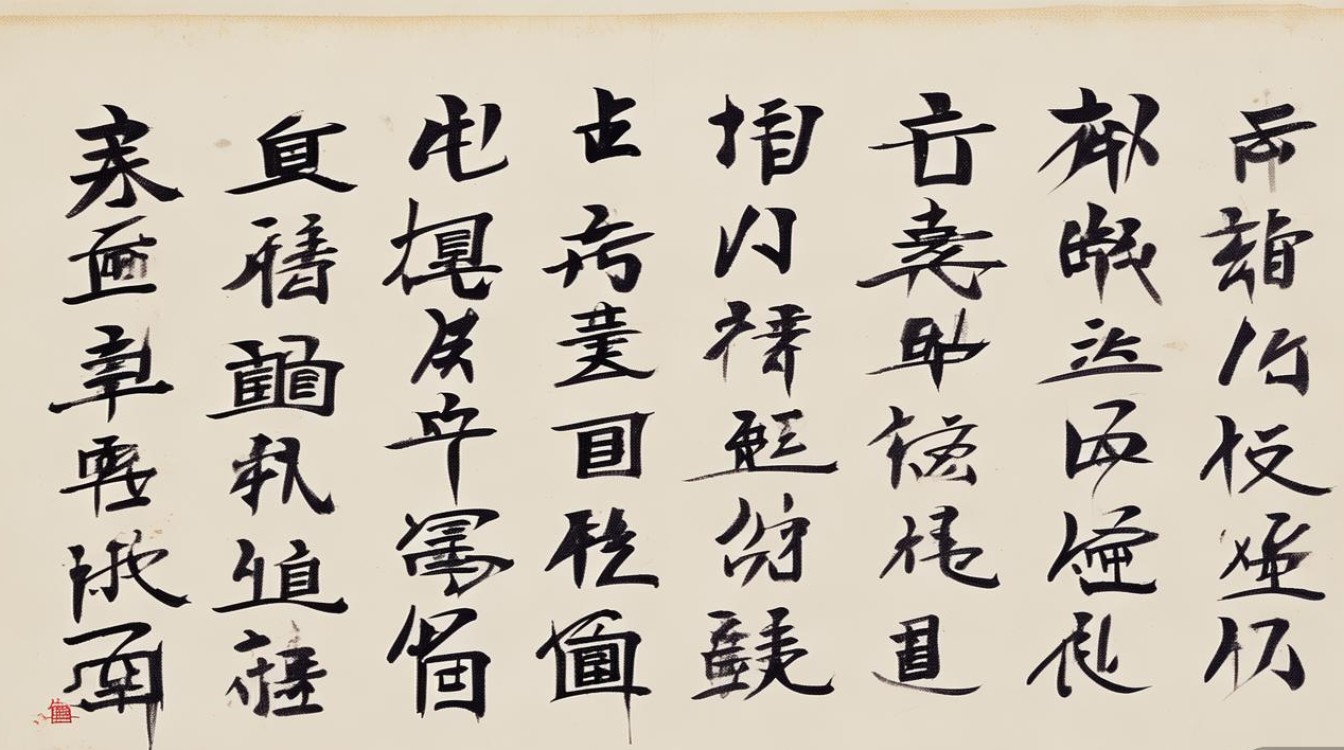

雍正即位后,胤禩的政治命运急转直下,被削宗籍、圈禁至死,这一时期的书法成为其生命最后的精神寄托,现传世的《行书手札残卷》中,字迹已不复早年的秀逸,反而多了几分苍劲悲凉,笔画时而因情绪激越而连带奔放,如“愤”“孤”等字,末笔长拖,似有不尽之意;时而因心境沉郁而凝滞迟缓,转折处多枯笔飞白,仿佛力竭却仍倔强,结字上打破了早年的方正格局,欹侧取势,大小错落,如“寒”“夜”等字,重心偏移却不失平衡,恰如他在绝境中仍保持的尊严与风骨,此阶段书法已超越单纯的技法层面,成为他个人情感的直接宣泄,字里行间满是孤愤、无奈与不屈,堪称清代“以书言志”的典型。

从艺术风格看,胤禩书法以行、楷见长,兼具馆阁体的规范与文人书法的个性,他早年取法董其昌的秀润,中年融入欧阳询的险峻,晚年则自成一格,以“拙”胜“巧”,以“情”胜“法”,其用墨讲究“浓、淡、干、湿”的变化,尤其擅长枯笔的运用,在飞白中营造苍劲古拙的意境;章法上疏密有致,行气贯通,既有皇家的雍容气度,又有文人的萧散意趣,相较于康熙的雍容、雍正的瘦硬,胤禩书法更重“真性情”,尤其在晚年作品中,这种特质尤为鲜明,使其在清代皇室书法中独树一帜。

以下为胤禩书法不同时期风格对比简表:

| 时期 | 风格特点 | 代表作品 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 早期(康熙朝) | 秀逸流畅,学董其昌笔意 | 《行书临董其昌卷》 | 少年意气,从容雅致 |

| 中期(夺嫡期) | 刚劲内敛,融欧阳询险峻 | 《楷书心经册》 | 政治抱负,沉稳隐忍 |

| 晚期(圈禁期) | 苍劲悲凉,枯笔飞白增多 | 《行书手札残卷》 | 孤愤不屈,以书遣怀 |

胤禩书法的传世作品虽不多,且多因政治原因散佚或被刻意掩盖,但其艺术价值与历史意义不容忽视,他的书法不仅是个人情感的载体,更是清代皇室内部权力斗争与文化生态的缩影,从早年的风华正茂到晚年的苍凉悲怆,笔触间的变化折射出一位皇子在命运洪流中的挣扎与坚守,也为后世留下了“字如其人”的深刻注脚。

FAQs

-

胤禩书法与康熙、雍正的书法有何显著区别?

康熙书法以董、赵为宗,雍容华贵,注重法度与气韵的统一;雍正书法瘦硬劲挺,笔势开张,充满帝王威严;胤禩书法则更具文人气质,尤其在晚年作品中,少了皇家规整,多了苍凉悲怆,更强调个人情感的真实流露,呈现出“以情驭笔”的独特风貌。

-

为何胤禩书法传世较少?

主要因其晚年获罪,雍正朝对其政治打压严厉,作品多被销毁或散佚;加之“八爷党”在官方史料中被刻意贬低,其艺术成就长期被忽视,直到清代中后期,民间收藏家才开始关注其手札、残卷等,但数量已极为有限,多为零星残篇,难以窥其全貌。