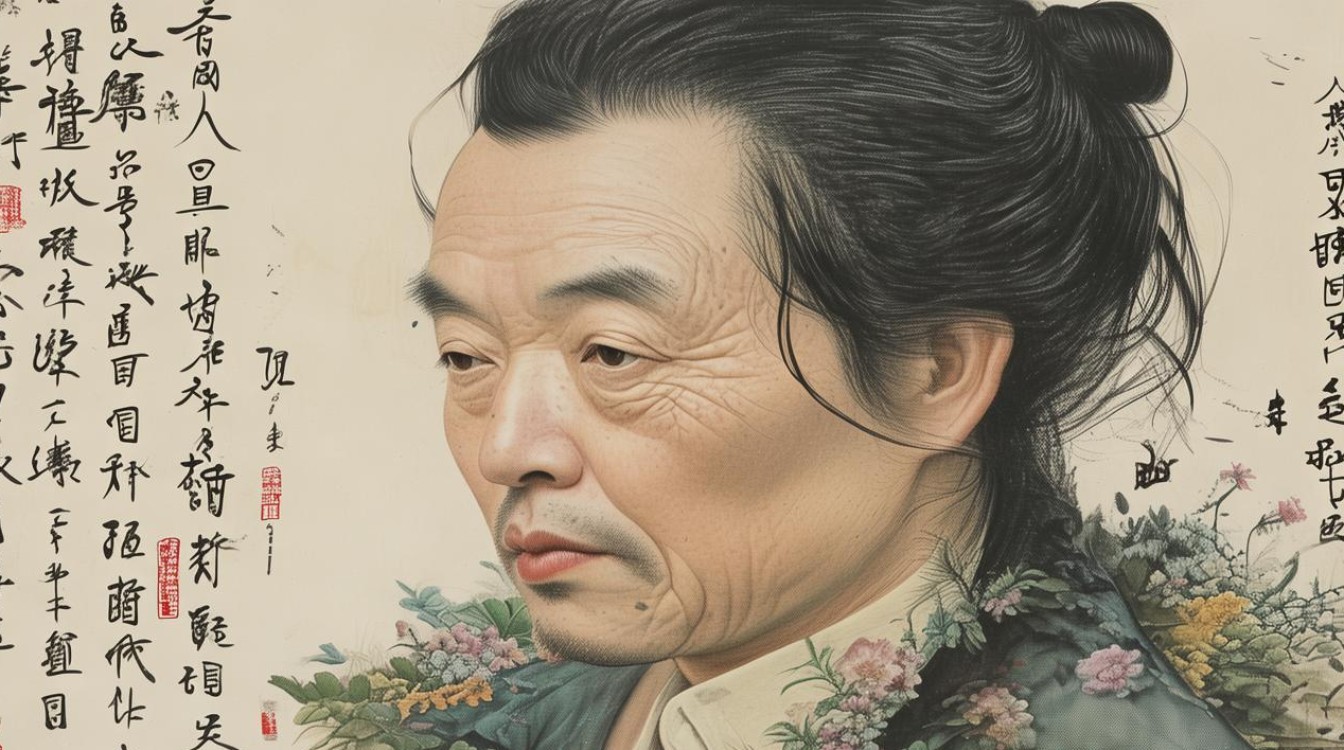

于非闇(1889年—1959年),原名于魁照,字非闇,号SA馆主,山东蓬莱人,是中国近现代工笔花鸟画的杰出代表,京派绘画的重要传承者与革新者,他早年曾任教于京华美术学院、北平艺术专科学校,后参与创办北京中国画院(今北京画院)并担任副院长,同时是中国美术家协会早期会员,其艺术创作与理论探索对20世纪中国工笔画的发展产生了深远影响。

于非闇的艺术道路始于文人画,后转向工笔花鸟,这一转变源于他对宋代院体画的深度研习,他主张“师古而不泥古”,在继承传统的基础上融入时代审美,形成了“精工细密、富丽典雅”的独特风格,其用线刚劲挺拔,如“铁线描”般遒劲有力,既保留了宋代院体画的严谨法度,又注入了文人画的写意情趣;设色则善用矿物颜料与植物颜料结合,通过多次分染、罩染,使色彩既浓艳厚重又不失通透感,开创了“于家样”工笔范式,他的题材多集中于牡丹、菊花、山鹑、红杏等传统吉祥意象,通过对自然物象的细致观察,赋予画面以生动的生命气息与人文寓意。

于非闇的代表作品涵盖了不同时期的艺术探索,以下为部分重要作品概览:

| 作品名称 | 创作年代 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《牡丹图》 | 1950年代 | 以工笔重彩绘盛放牡丹,花瓣以胭脂分染,白粉提亮,枝干以双钩法勾勒,墨色浓淡相宜,展现“国色天香”的雍容华贵。 |

| 《红杏山鹑图》 | 1940年代 | 取景庭院一角,红杏枝干虬曲,以没骨法晕染花色,山鹑羽毛用丝毛法细致刻画,色彩对比鲜明,动静相生,充满生活意趣。 |

| 《菊花图》 | 1950年代 | 工写结合,菊花花瓣层次丰富,设色以藤黄、赭石为主,背景淡墨渲染,突出菊花“傲霜而开”的品格,文人气息浓郁。 |

| 《四喜图》 | 1930年代 | 绘四只喜鹊登梅,喜鹊羽毛黑白分明,梅花以胭脂点染,构图疏密有致,寓意“喜上眉梢”,兼具工笔的精细与写意的灵动。 |

作为美术理论家,于非闇著有《中国画颜料研究》《非闇漫墨》《我怎样画工笔花鸟画》等,系统梳理了传统绘画颜料的制作与使用方法,归纳出“以线立骨,以色传神”的创作理念,他强调“画贵有骨,亦贵有韵”,认为工笔画既要“形似”,更要通过精妙的笔墨与色彩传达物象的内在精神,这一理论不仅影响了当时的画坛,更为现代工笔画的发展提供了重要指引,于非闇还注重艺术教育,培养了田世光、俞致贞等一批工笔画大家,推动了京派工笔画的传承与创新。

于非闇的艺术成就,在于他将传统工笔画的“工匠精神”与文人画的“诗性意境”完美融合,使这一古老画种在20世纪焕发新生,他的作品既是对宋代院体画的致敬,也是对传统绘画语言的现代化探索,为中国工笔画走向当代奠定了坚实基础,他的画作被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,成为研究中国近现代绘画的重要实物资料,其艺术精神仍持续影响着当代工笔画家的创作实践。

相关问答FAQs

Q1:于非闇的工笔花鸟画与宋代院体画有何异同?

A1:相同点在于两者均注重“形似”与法度严谨,用线精细,设色浓艳,不同点在于,宋代院体画更追求“格物致知”的写实性,题材多服务于宫廷审美;而于非闇在继承写实的基础上,融入了文人画的写意情趣与人文精神,强调“以神写形”,色彩上更注重层次感与通透性,风格既富丽典雅又不失雅致,更具时代性。

Q2:于非闇在工笔画颜料研究上有何贡献?

A2:于非闇通过实地调研与实验,系统考证了传统中国画颜料(如朱砂、石青、石绿等)的历史渊源、制作工艺及化学性质,纠正了当时部分画家对颜料的误用,他在《中国画颜料研究》中详细阐述了颜料的特性、调配方法及保存技巧,提出“矿物颜料打底,植物颜料罩染”的设色原则,不仅提升了工笔画色彩的耐久性与表现力,也为传统颜料的当代传承提供了理论依据。