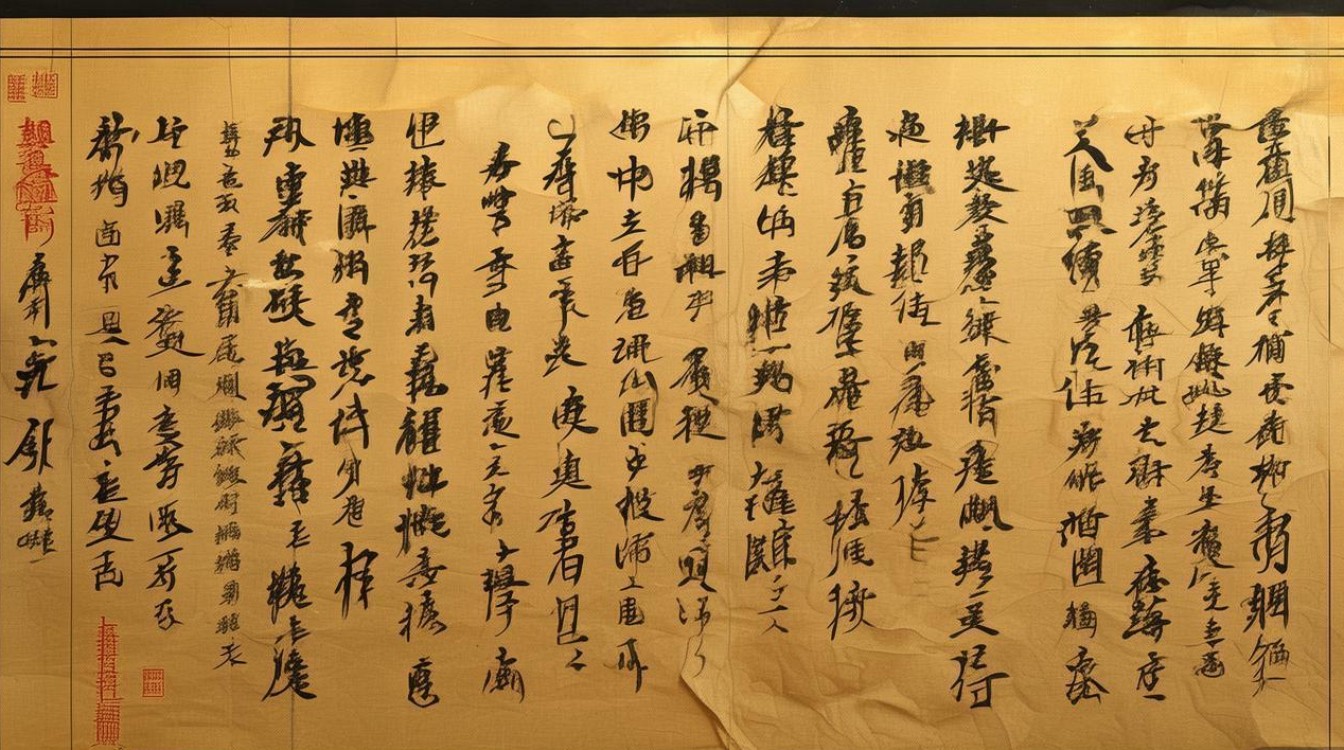

温自煌书法,作为当代书坛中兼具传统底蕴与时代气息的艺术风貌,近年来逐渐受到书法爱好者与学术界的关注,其书风以“守正出新”为核心理念,融汇晋唐法度与宋明意趣,在楷、行、草诸体上均有独到建树,尤以行楷见长,既有“屋漏痕”般的沉厚笔力,又不乏“行云流水”的灵动气韵,形成了刚柔相济、典雅清新的个人艺术语言。

书法风格解析:传统与创新的辩证统一

温自煌的书法创作,始终以传统经典为根基,但他并非简单复古,而是在深入理解古人笔法、墨法、章法的基础上,融入当代审美意识与个人情感体验,实现“古意”与“我意”的融合,其风格特点可从笔法、墨法、章法、意境四个维度展开:

笔法:中锋为骨,侧锋为用,提按转折皆合法度

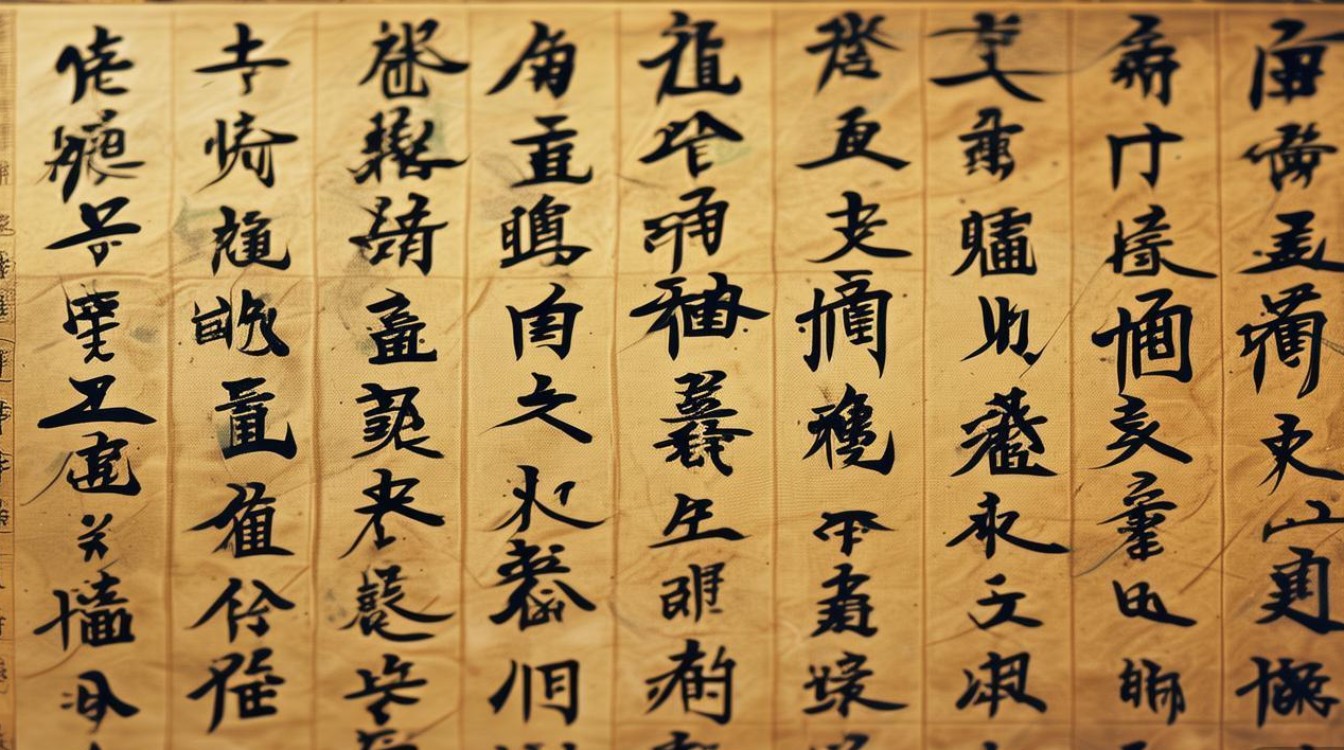

温自煌深谙“用笔千古不易”之理,其笔法以中锋为主,确保线条中实饱满,如锥画沙、屋漏痕,体现出书法的“骨力”;同时辅以侧锋取势,增加线条的丰富性与节奏感,在提按方面,他注重“轻如蝉翼,重如崩云”的对比,笔画起笔藏锋含蓄,行笔稳健沉着,收笔或顿笔回收,或出锋轻挑,既遵循“无往不收,无垂不缩”的法则,又避免刻板僵化,如行楷作品中,横画多取平势而略带波磔,竖画则垂直挺拔,兼含“悬针”“垂露”之变,使笔画在规整中蕴含灵动。

墨法:浓淡枯湿,五色俱备,以墨韵助气韵

他对墨法的运用堪称精妙,主张“墨分五色”,根据书体与情感需求调整墨色浓淡,楷书多用浓墨,以显庄重典雅;行书则浓淡相间,燥润互生,尤其在行笔过程中,通过蘸墨频率与笔锋角度的变化,自然形成“涨墨”与“枯笔”的对比,如草书作品中,以浓墨铺陈主体笔画,枯笔飞白穿插其间,似“飞鸟出林,惊蛇入草”,既增强了墨色的层次感,又使线条具有“屋漏痕”般的苍茫与“折钗股”般的韧劲,营造出虚实相生的视觉效果。

章法:疏密得当,虚实相生,以布势显精神

温自煌的章法布局深受王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》等经典影响,讲究“计白当黑”,字与字、行与行之间顾盼生姿,疏密有度,其行楷作品多采用“纵有行,横有列”的界格形式,但通过字形的欹正大小、笔画的粗细变化,打破界格的机械感,形成“乱石铺街”的自然之趣;草书则更注重行气的贯通,通过牵丝引带与字组的错落,形成“形散神聚”的节奏感,整体布局既严谨有序,又灵动鲜活,展现出“既雕既琢,复归于朴”的审美追求。

意境:儒道互补,文心诗性,以修养润笔墨

书法是“心画”,温自煌的作品始终贯穿着“文以载道”的精神内核,他的楷书取法欧阳询的险峻与颜真卿的雄浑,融入儒家“中庸”之美,端庄而不失灵动,厚重而富有书卷气;行草则受苏轼、米芾影响,兼具道家的“自然”与“逸气”,笔势开合有度,情感流露真挚,如书写唐诗宋词时,既忠实于原作的意境,又通过笔墨的疾徐、枯润,赋予文字新的生命力,达到“书情画意”的统一。

代表作品与艺术成就

温自煌的书法创作成果丰硕,其代表作品涵盖经典诗文、自作诗词等多种题材,以下列举部分代表性作品及其艺术特色:

| 作品名称 | 书体 | 艺术特色 | 创作背景/意义 |

|---|---|---|---|

| 《赤壁赋》行楷 | 行楷 | 结字宽博端庄,笔力遒劲,行笔流畅,既取法《兰亭序》的秀逸,又融入颜体的浑厚,展现“文气”与“书韵”的融合。 | 应邀为黄州赤壁景区创作,苏轼名篇与书法艺术相得益彰,成为当地文化符号。 |

| 《道德经》楷书 | 楷书 | 笔画精严,结构匀称,以欧楷为骨,掺以柳公权笔意,端庄中见灵动,体现“大道至简”的哲学意蕴。 | 历时三年完成,小楷长卷,共五千余字,被誉为“当代楷书精品”。 |

| 《将进酒》草书 | 草书 | 线条连绵飞动,气势磅礴,笔势开合如“惊涛拍岸”,枯润变化丰富,情感表达酣畅淋漓。 | 为纪念李白诞辰1300周年创作,以草书的抒情性诠释诗仙的豪放气概。 |

| 《心经》行书 | 行书 | 字形简淡平和,笔意空灵,墨色清淡,以“禅意”入书,静气内敛,体现“色即是空,空即是色”的佛理。 | 应邀为佛教名刹书写,被多家寺院收藏,成为弘法文化载体。 |

在艺术成就方面,温自煌的作品多次入选全国书法展、中韩书法展等国内外重要展览,并获“中国书法兰亭奖提名奖”“全国正书展最高奖”等荣誉,其书法不仅被中国美术馆、国家图书馆等专业机构收藏,还被刻入多处文化碑林,成为当代书法艺术的重要代表之一,他长期致力于书法教育,担任多所高校兼职教授,培养了一批青年书法人才,为书法艺术的传承与发展作出了积极贡献。

创作理念与艺术主张

温自煌的书法创作理念,可概括为“师古不泥古,创新不离宗”,他认为,书法学习必须扎根传统,从经典碑帖中汲取养分,尤其是晋唐的“法度”与宋明的“意趣”,是书法艺术的“根”与“魂”;但传统不是一成不变的教条,而是需要结合时代审美与个人情感进行创造性转化,他主张“笔墨当随时代”,在尊重书法本体规律的基础上,适当融入现代构成意识,如章法上的疏密对比、墨色上的层次变化,使传统书法更具当代性。

他强调“书为心画”,书法不仅是技法的展现,更是书家人格修养、情感体验的综合体现,他注重“读书养气”,将文学、哲学、美学等多学科素养融入书法创作,使作品具有“书卷气”与“金石气”的双重品格,他曾言:“书法的最高境界,是‘技进乎道’,通过笔墨的修炼,达到人与艺术的统一。”

相关问答FAQs

Q1:温自煌的书法学习经历有哪些关键节点?

A1:温自煌自幼受家庭熏陶,5岁开始临写《颜勤礼碑》,奠定楷书基础;12岁师从当地书法家学习行书,系统临摹《兰亭序》《圣教序》;18岁考入美术学院书法专业,师从欧阳中石、王冬龄等名家,深入研习篆、隶、楷、行、草五体,并开始探索碑帖融合的创作路径;30岁后,遍游全国名碑刻石,对《张迁碑》《祭侄文稿》等经典进行深度临摹与解读,逐渐形成个人风格;50岁后,专注于“以文养书”,将诗词创作与书法结合,作品更具文化内涵与情感温度。

Q2:温自煌的书法对当代书法爱好者有哪些启发?

A2:他启示爱好者要“重传统、打基础”,书法学习没有捷径,唯有扎根经典,深入临摹,才能掌握书法的“法度”;鼓励“在传统中创新”,在尊重书法本体规律的基础上,可适当融入个人审美与时代元素,形成独特风格;强调“字外功”的重要性,书法不仅是技法,更是文化修养的体现,需多读书、多思考,提升综合素养;他主张“平和创作心态”,书法是“慢艺术”,需戒骄戒躁,在长期临摹与创作中沉淀心境,方能达到“人书俱老”的境界。