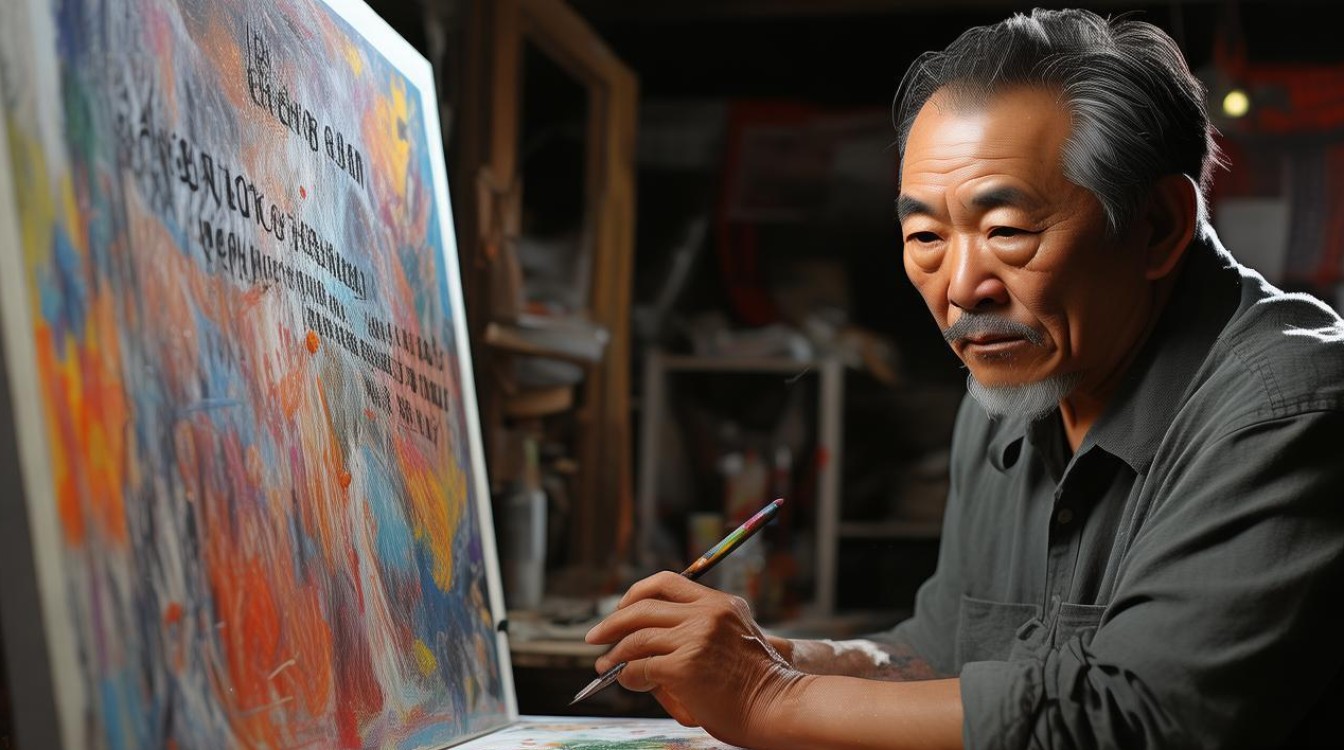

当代画家马军是中国当代艺术领域中一位极具探索精神的艺术家,他的创作以深厚的传统文化为根基,融合当代视觉语言与人文思考,形成了独具辨识度的艺术风格,自上世纪90年代末步入画坛以来,马军始终围绕“传统与现代的对话”“自然与文明的张力”等核心命题,在水墨、油画、综合材料等多个媒介中展开实践,其作品既承载着东方哲学的意境之美,又直面当代社会的精神困境,成为连接古典艺术精神与当代文化语境的重要桥梁。

生平与艺术启蒙

马军1968年出生于江苏南通,一个有着深厚书画传统的江南文化重镇,自幼受家庭熏陶,他少年时便临摹《芥子园画谱》与宋元山水,打下了坚实的传统笔墨功底,1980年代末,他考入南京艺术学院美术系,系统学习中国画理论与技法,期间受教于刘海粟、宋文治等艺术大家,不仅深化了对传统“六法”的理解,更开始接触西方现代艺术思潮,这种“中西兼修”的教育背景,为他日后打破媒介界限、探索跨形式创作埋下伏笔,1990年代初,马军移居北京,置身于中国当代艺术蓬勃发展的浪潮中,目睹了经济高速城市化进程中人与自然、传统与现代的剧烈碰撞,这些社会现实逐渐成为他创作的重要灵感来源。

艺术风格与创作脉络

马军的创作大致可分为三个阶段,每个阶段都呈现出鲜明的主题转向与语言突破。

第一阶段(1990年代-2005年):传统技法的当代转化

此阶段他以水墨为主要媒介,作品多取材于江南山水,但并非对传统山水的简单复刻,而是通过“解构”与“重构”表达现代人的精神疏离,烟雨迷津》系列(1998-2002),他保留了水墨的“墨分五色”与“留白”意境,却以破碎的构图、模糊的时空感消解了传统山水的“可游可居”的理想化境界,取而代之的是迷雾笼罩下的孤舟、残碑、断桥,暗喻现代化进程中传统家园的失落,这一时期的作品在技法上融合了黄宾虹的“浑厚华滋”与傅抱石的“抱石皴”,但用笔更为率性,墨色层次中透出焦虑与迷茫的情绪,体现了“笔墨当随时代”的自觉。

第二阶段(2006-2015年):跨媒介实验与都市叙事

随着当代艺术多元化发展,马军开始突破水墨的单一媒介,将油画、综合材料、装置等形式融入创作,主题转向对都市文明的审视。《城迹》系列(2008-2013)是其代表作,他采用水墨的线条与油画的厚涂相结合,描绘钢筋水泥森林中的都市景观:扭曲的高楼、拥挤的街道、孤独的行人,画面中既有水墨的流动感,又有油画的视觉冲击力,在《拆迁日记》(2010)中,他甚至将破碎的砖石、拆迁的木料拼贴于画布,使作品本身成为“城市记忆”的载体,这一阶段,他的语言风格更加大胆,通过材质的碰撞强化了传统与现代的冲突,也拓展了绘画的社会介入维度。

第三阶段(2016年至今):自然哲学与精神回归

近年来,马军的创作呈现出向“自然”与“精神”回归的趋势,但并非对第一阶段山水的简单重复,而是以更宏大的视角探讨人与自然的关系。《山水新语》系列(2017-2023)中,他将卫星地图的地貌图像与水墨山水结合,用抽象的墨块模拟城市扩张的脉络,又以传统“披麻皴”勾勒出自然的肌理,形成“人造山水”与“自然山水”的共生与对抗,在《呼吸》(2021)装置作品中,他利用透明亚克力与流动的墨色,构建出“云雾缭绕”的虚拟山水,观众需穿行其中才能感受“天人合一”的东方哲思,这种沉浸式体验使传统山水意境获得了当代的诠释。

代表作品分析

以下为马军部分代表作品的简要梳理:

| 作品名称 | 创作年份 | 媒介形式 | 主题阐释 |

|---|---|---|---|

| 《烟雨迷津》 | 1999 | 水墨设色 | 以破碎的江南意象表达现代化进程中传统家园的失落,墨色迷离中透出精神焦虑。 |

| 《城迹·NO.12》 | 2010 | 综合材料(油画、拼贴) | 描绘都市钢筋森林的压迫感,拆迁木料的拼贴强化了城市记忆的物质性。 |

| 《山水新语·长城》 | 2019 | 水墨、数码打印 | 将卫星地图的长城图像与水墨山水结合,探讨文明符号在当代语境中的意义重构。 |

| 《呼吸》 | 2021 | 装置(亚克力、墨、雾气) | 沉浸式体验空间,以流动的墨色与雾气诠释“天人合一”,唤醒观众对自然的敬畏。 |

艺术理念与社会影响

马军始终秉持“传统为根,当代为魂”的创作理念,他认为:“传统不是静止的标本,而是流动的血脉;当代也不是割裂的断裂,而是对传统的创造性转化。”他的实践打破了“水墨=传统”“油画=当代”的媒介定式,证明了东方美学精神可以通过多种形式与当代对话。

在学术界,马军的创作被视为“新文人画”的重要探索,其作品被中国美术馆、纽约现代艺术博物馆(MoMA)等机构收藏,并多次参加威尼斯双年展、卡塞尔文献展等国际大展,在教育领域,他中央美术学院教授的身份,使他的艺术理念影响了新一代艺术家,他倡导的“跨媒介创作工作坊”鼓励学生打破学科壁垒,在传统与当代的交汇处寻找个人语言。

马军的艺术,是一场跨越时空的对话,他以水墨为根,融汇多元媒介,将传统山水的意境之美转化为对当代社会的深刻洞察,在“破”与“立”之间,构建了一个既属于东方又面向世界的艺术体系,在这个体系中,我们看到的不只是视觉形式的创新,更是一位艺术家对文化根脉的坚守与对人类精神家园的永恒追问。

FAQs

Q1:马军的创作中,传统水墨技法与当代艺术语言是如何具体融合的?

A1:马军的融合并非简单叠加,而是从“内核”与“形式”两个层面展开,内核上,他继承传统水墨“气韵生动”“以形写神”的美学追求,将东方哲学中的“天人合一”“虚实相生”转化为对当代人与自然、传统与现代关系的思考;形式上,他打破“水墨仅宣纸墨色”的局限,将油画的肌理、综合材料的拼贴、数码媒体的影像等融入创作,例如在《城迹》系列中,他用传统“骨法用笔”勾勒建筑轮廓,却以油画的厚涂技法表现墙面的斑驳质感,再拼入真实的拆迁木料,使画面既有水墨的线条韵律,又有综合材料的物质真实,实现了“传统精神+当代形式”的统一。

Q2:如何评价马军在中国当代艺术界的地位与影响?

A2:马军是中国当代艺术中“传统-当代”融合路径的重要代表人物,其地位体现在三个层面:一是学术价值,他以水墨为媒介的跨实践,打破了“当代艺术即西方化”的刻板印象,为中国当代艺术提供了“文化自觉”的范例;二是国际影响,他的作品多次参与国际顶级双年展,让西方艺术界看到东方美学在当代的活力,成为跨文化对话的桥梁;三是教育贡献,作为中央美院教授,他培养了大量兼具传统功底与当代视野的青年艺术家,推动了中国艺术教育的创新发展,可以说,马军不仅是一位成功的艺术家,更是一位文化意义上的“翻译者”,将传统艺术的精髓转化为当代世界的通用语言。