江友樵(1919-1990),四川蓬溪人,是20世纪四川书法界的重要代表人物,与谢无量、余中英、陈子庄并称“蜀中四老”,其书法五体皆能,尤以行草、楷书成就最为突出,风格雄强恣肆而不失典雅,奇崛险峻中蕴含温润,既有帖学的灵动飘逸,又具碑学的沉厚骨力,在近现代书法史上独树一帜。

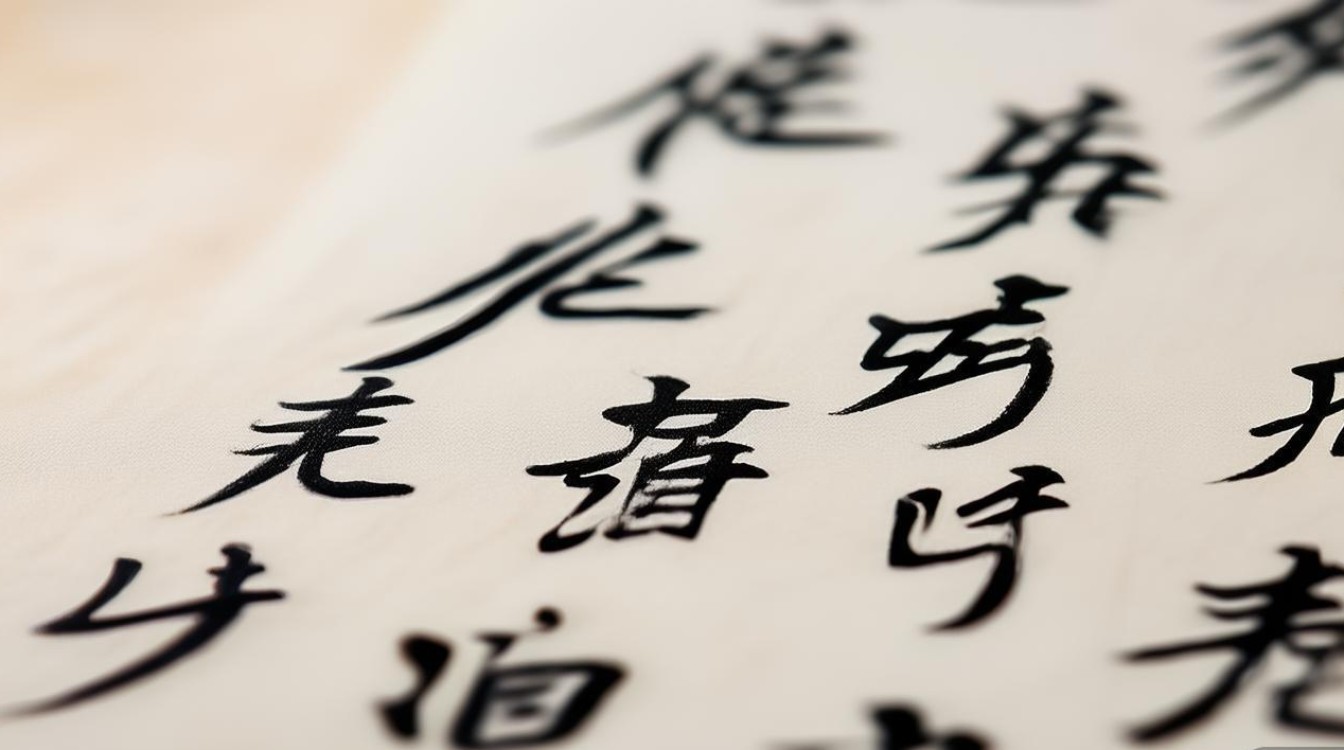

江友樵的书法艺术根植于传统,早年遍临秦汉碑版、魏晋法帖,尤得力于《石门颂》《张迁碑》的雄浑、《兰亭序》《祭侄文稿》的流畅,以及颜真卿楷书的端庄、何绍基行草的跌宕,他主张“师古而不泥古”,在广泛吸收的基础上融会贯通,逐渐形成自家面貌,其楷书取法颜体,却一改颜体的丰腴,以方笔为主,点画峻挺,结构茂密而富有张力,如《龙门二十品》的方整雄强,又兼有欧阳询楷书的险劲精密,于端庄中见奇崛,代表作有楷书《赤壁赋》等,行草书则碑帖结合,用笔方圆并施,提按分明,线条刚柔相济,结体欹正相生,既有王羲之的飘逸潇洒,又有王铎的奇崛奔放,章法上大小错落、疏密有致,营造出强烈的视觉节奏感,如行草手卷《杜诗选抄》,通篇一气呵成,气势贯通,令人叹为观止。

江友樵的书法成就不仅在于技法上的精湛,更在于其深厚的文化内涵与个人性情的高度统一,他的作品往往流露出一股超然物外的文人气息,无论是小幅尺牍还是巨幅榜书,皆能见其从容不迫的心态与深厚的学养,他强调“书为心画”,主张书法应抒发性情,反对刻意求工,因此在创作中常常兴到笔随,不拘成法,却又在看似随意的挥洒中暗合法度,达到了“从心所欲不逾矩”的艺术境界,其晚年作品更趋老辣,笔墨愈发苍劲,线条如万岁枯藤,结体奇崛多变,达到了人书俱老的艺术高峰。

作为四川书法界的领军人物,江友樵不仅以卓越的书法成就影响后世,更以严谨的治学态度和无私的奉献精神推动了四川书法艺术的发展,他长期从事书法教育和创作工作,培养了大批书法人才,为四川书法的传承与繁荣作出了重要贡献,其作品被多家博物馆、美术馆收藏,并多次参加国内外重大书法展览,被誉为“蜀中书法的一面旗帜”。

| 书体 | 取法渊源 | 用笔特点 | 结体特征 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 颜真卿、欧阳询、《龙门二十品》 | 方笔为主,点画峻挺,提按分明 | 茂密险峻,端庄中见奇崛 | 《赤壁赋》《楷书千字文》 |

| 行草 | 王羲之、王铎、何绍基、孙过庭 | 方圆并用,刚柔相济,提顿分明 | 欹正相生,大小错落,疏密有致 | 《杜诗选抄》《行草长卷》 |

| 篆隶 | 《石门颂》《张迁碑》《泰山刻石》 | 笔力沉雄,线条圆劲,古朴厚重 | 体势开张,意态自然,金石气足 | 《篆书论语节选》《隶书条幅》 |

相关问答FAQs

问:江友樵书法与蜀中另一位书家谢无量的书法风格有何不同?

答:江友樵与谢无量同为“蜀中四老”,但风格迥异,谢无量书法取法魏晋、隋唐,追求“拙朴自然”的文人书风,用笔圆润流畅,结体宽博疏朗,气息萧散简远,有“孩儿体”之称,更重“韵”;江友樵则强调碑帖融合,用笔方峻刚健,结体奇崛险绝,气势雄强,骨力洞达,更重“力”与“势”,谢书如“散僧入圣”,自然天成;江书如“大将临阵”,威猛沉着,体现了两人不同的艺术追求与个性特质。

问:学习江友樵书法应从哪些方面入手?

答:学习江友樵书法,建议分三步走:打好传统基础,重点临习其取法的经典碑帖,如楷书先学欧阳询《九成宫》以立骨,再临颜真卿《麻姑仙坛记》以取势;行草则从王羲之《十七帖》、王铎《草书诗卷》入手,掌握方圆用笔与欹正结体的基本规律,深入临摹江友樵作品,分析其笔墨语言的独特性,如方笔的斩截感、线条的提按变化、章法的疏密对比,可从其小幅尺牍入手,逐步过渡到巨幅作品,注重“意”的把握,江友樵书法的核心是“以书抒性”,需在技法纯熟的基础上融入个人情感,避免机械模仿,追求“形神兼备”的艺术效果。