张炳松书法艺术植根于中国传统文化的深厚土壤,历经数十年的砚田耕耘,逐渐形成了独具风貌的艺术语言,作为当代书坛的中坚力量,其书法创作以帖学为基,融碑铸魂,在楷、行、草诸体上均有精深造诣,既承续了古典书法的笔墨精神,又注入了鲜明的时代气息,展现出“古不乖时,今不同弊”的艺术追求。

张炳松的书法之路始于童年家学,幼承庭训,临池不辍,早年遍临欧阳询、颜真卿、柳公权等唐楷大家,打下了坚实的笔法基础;后转攻“二王”行草,深得《兰亭序》《圣教序》之神髓,同时广泛涉猎宋元明清诸家,于米芾的跌宕、王铎的奇崛、傅山的恣肆中汲取养分,这种“广取博收”的学习路径,使其书法在风格上呈现出多元融合的特质——既有帖学的温润雅逸,又不乏碑学的雄强骨力;既恪守法度的严谨规范,又洋溢着抒发性情的灵动洒脱,其艺术成长历程恰似一部微缩的当代书法传承史,折射出传统艺术在当代语境下的演变轨迹。

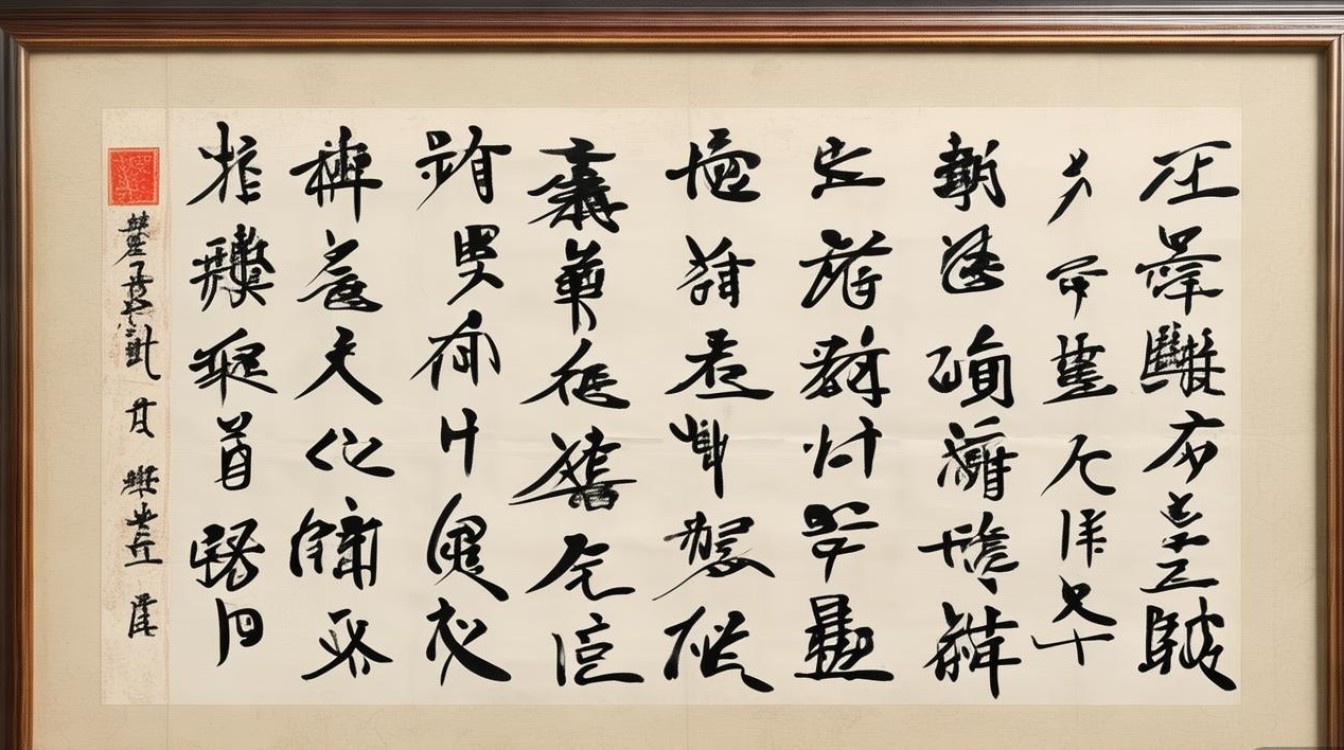

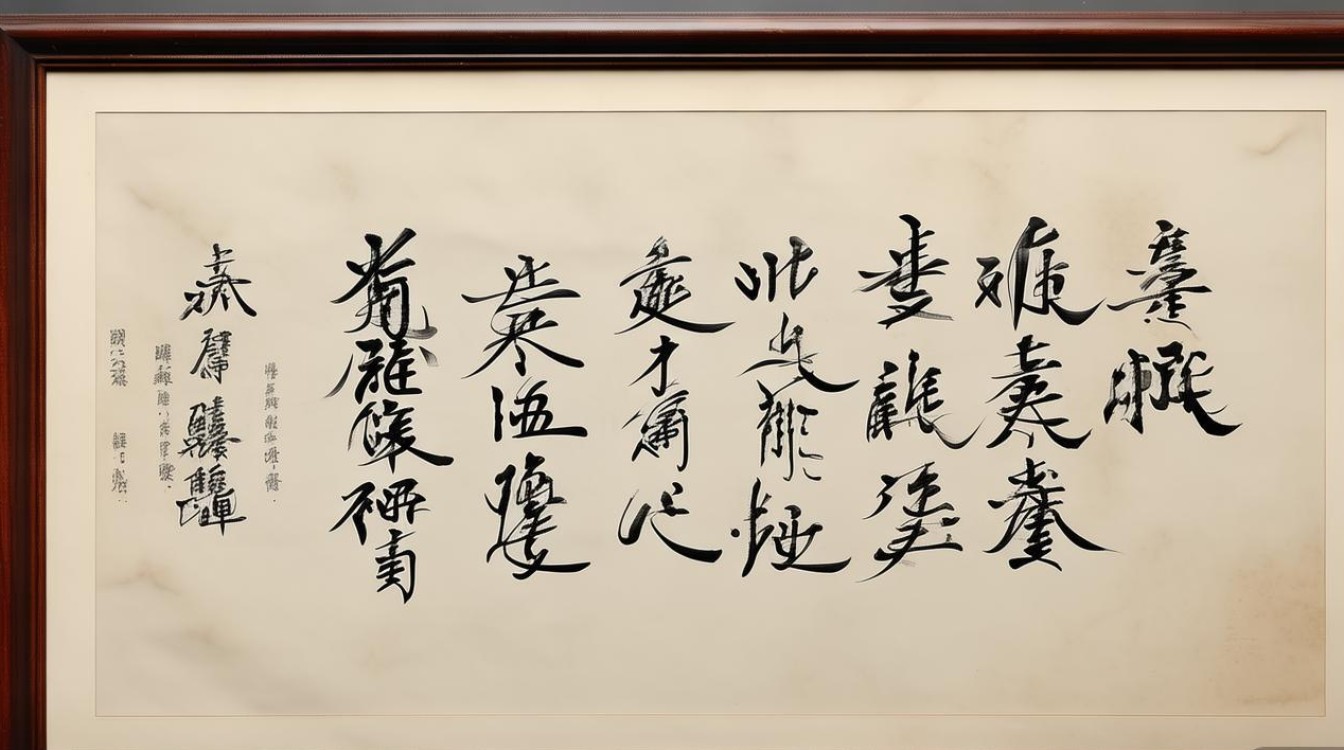

在书法本体语言上,张炳松的创作呈现出鲜明的“以用笔为骨,以结体为肉,以章法为气”的美学追求,用笔上,他讲究“屋漏痕”“折钗股”的中锋用笔,提按转折处圆融方劲,线条质感刚柔相济,既有“力透纸背”的沉雄,又有“绵里裹铁”的蕴藉,以行书创作为例,其点画起收处藏露互见,牵丝引带自然流畅,行笔过程中速度与节奏的把控恰到好处,既避免了草率的滑俗,又杜绝了刻板的僵化,形成“动中寓静,静中寓动”的笔意韵律,结体上,他善于在平正中求险绝,于欹侧中见端庄,字形大小参差、疏密有致,既遵循汉字结体的内在规律,又融入个人的审美理解,呈现出“既雕既琢,复归于朴”的境界,如楷书作品,在欧阳询的险劲与褚遂良的秀逸之间找到平衡,结构严谨而不失灵动,笔法精到而富有变化;草书作品则根植于“二王”而自出新意,线条连绵不绝却脉络清晰,字势欹侧生姿而气脉贯通,展现出“奔蛇走虺,骤雨旋风”的视觉张力。

章法布局是张炳松书法艺术的又一亮点,他注重整体气韵的营造,无论是条幅、横披、手卷还是扇面,均能根据文字内容与形制特点,灵活处理字与字、行与行之间的呼应关系,其作品常采用“密不透风,疏可走马”的对比手法,通过墨色的浓淡干湿、字形的大小错落、行气的疏密聚散,形成节奏鲜明的视觉韵律,尤其在行草长卷中,他善于运用“破行”“破白”的技巧,通过行轴线的摆动与字组的分割,打破单一的行气,营造出“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的章法奇趣,墨法上,他讲究“五色俱备”,以浓淡表现层次,以干湿体现节奏,偶尔出现的飞白与涨墨,既丰富了线条的质感变化,又增强了作品的视觉冲击力,体现出对笔墨语言的深刻理解与娴熟驾驭。

张炳松的书法艺术不仅追求形式之美,更注重文化内涵的传达,他主张“书为心画”,认为书法创作应是书法家情感、学养与人格的综合体现,其书作内容多选取古典诗词、名言警句,在笔墨挥洒间融入对传统文化的体悟与思考,如书写苏轼《赤壁赋》时,通过笔画的圆润流畅与章法的疏朗开阔,传递出旷达超逸的文人情怀;书写诸葛亮《诫子书》时,则以笔法的沉劲端庄与结体的严谨方正,彰显出修身治学的端正态度,这种“文心墨韵”的统一,使其作品超越了单纯的技法展示,成为承载文化精神的载体,具有“书卷气”与“金石气”的双重审美品格。

在当代书法创作语境下,张炳松的艺术探索具有重要的启示意义,他既坚守传统书法的核心价值,又不回避时代审美的新变,在“继承”与“创新”之间找到了平衡点,其作品既能让观者感受到古典书法的笔墨精神,又能引发当代观众的审美共鸣,为传统艺术在当代的传承与发展提供了可资借鉴的范例,作为书法教育者,他多年深耕教学一线,培养了大量书法人才,其“技道并重”“临创结合”的教学理念,对推动当代书法教育的规范化、系统化产生了积极影响。

为更直观呈现张炳松不同书体的艺术特色,特将其主要书体风格特征归纳如下:

| 书体 | 风格特征 | 代表取法 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 端庄严谨,险劲中见秀逸,笔法精到,结构开合有度 | 欧阳询、褚遂良、赵孟頫 | 既具唐楷的法度森严,又含魏晋的雅逸之气,骨力洞达而神采飞扬 |

| 行书 | 流畅自然,遒劲婉约,牵丝引带富于变化,行气贯通 | 王羲之、米芾、文徵明 | 温润如玉而又不失劲健,既有“二王”的秀逸,又具宋意的跌宕 |

| 草书 | 狂放而不失法度,线条连绵,节奏明快,字势欹侧生姿 | 张旭、怀素、王铎 | “奔蛇走虺入画墙,骤雨旋风声满堂”,气势恢宏而脉络清晰 |

张炳松的书法艺术,是传统笔墨精神与当代审美意识的有机融合,他以数十年的坚守与创新,在砚田深处耕耘出属于自己的艺术天地,其作品不仅展现了高超的技法水平,更传递出深厚的文化底蕴与人文情怀,为当代书法的发展注入了新的活力,在未来,随着其艺术探索的不断深入,相信其书法创作将在“守正创新”的道路上绽放出更加绚丽的光彩。

FAQs

-

问:张炳松书法的“碑帖融合”体现在哪些方面?

答:张炳松的“碑帖融合”主要体现在笔法、结体与气韵三个层面,笔法上,他以帖学的中锋用笔为基,融入碑学的方笔与涩进,线条既显帖学的温润,又具碑学的骨力;结体上,在帖字的欹侧灵动中融入碑体的端庄厚重,形成“奇正相生”的视觉效果;气韵上,既追求帖学的雅逸流畅,又吸收碑的雄浑苍茫,使作品兼具文人的书卷气与金石的庙堂气,如他的行书作品,既有“二王”的秀逸,又暗含《张猛龙碑》的方劲,实现了碑与帖的有机统一。 -

问:如何评价张炳松书法在当代书坛的定位?

答:张炳松是当代书坛“传统帖学向当代转型”的代表人物之一,其定位可从三个维度理解:在技法层面,他以深厚的传统功底为根基,楷、行、草诸体皆精,为当代书法的技法传承树立了标杆;在风格层面,他突破了单一书体的局限,形成“碑帖互融、雅俗共赏”的个人面貌,为当代书法的多元化发展提供了范例;在文化层面,他坚守“书为心画”的创作理念,将笔墨技巧与文化内涵相结合,使书法作品成为承载传统文化精神的重要载体,对提升当代书法的文化品格产生了积极影响。