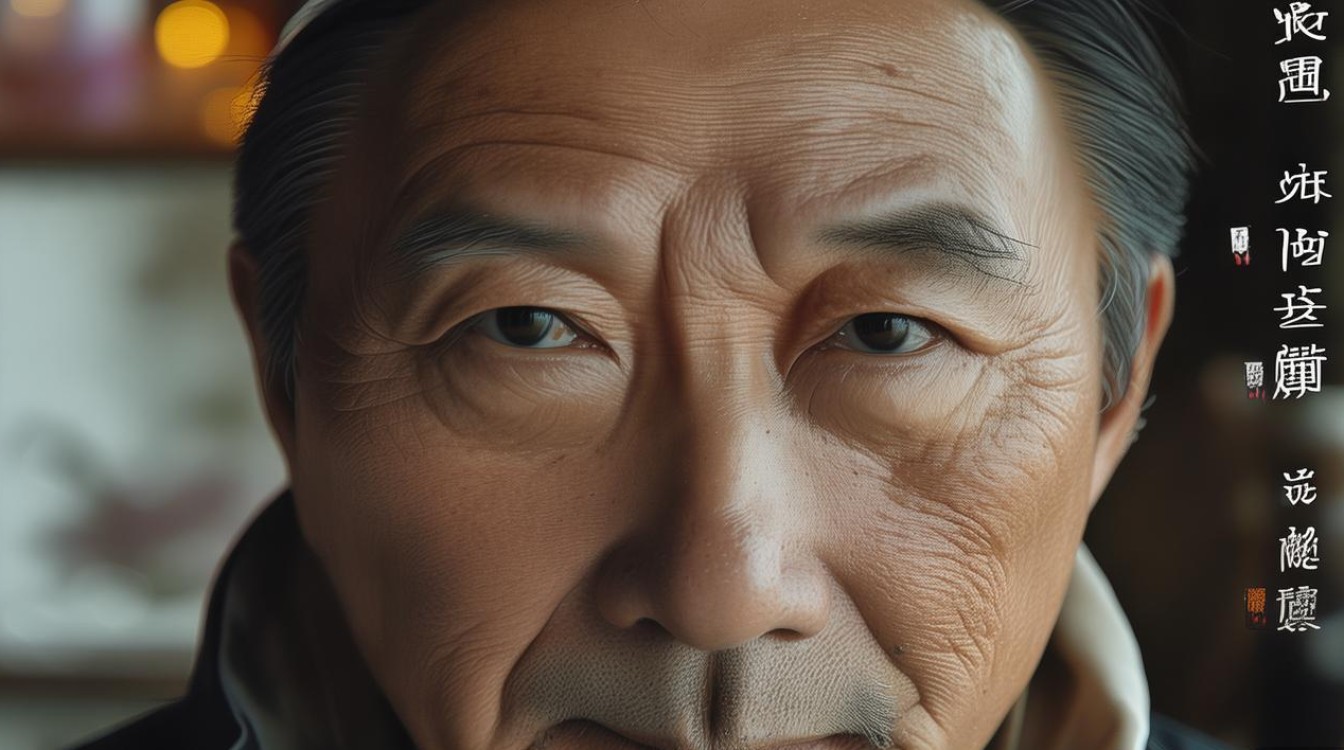

刘瑞松画家是中国当代画坛中备受瞩目的艺术家之一,他以深厚的传统笔墨功底与鲜明的时代创新精神相结合,在山水画领域形成了独特的艺术风貌,刘瑞松1965年出生于河北保定,自幼受祖父熏陶学习书法,后考入中央美术学院国画系,师从著名山水画家贾又福先生,系统研习传统山水画技法与理论,他深谙“外师造化,中得心源”的艺术规律,数十年坚持写生创作,足迹遍布名山大川与乡土村落,将北方山水的雄浑厚重与南方山水的灵秀婉约融入笔端,形成了苍劲而不失灵动、厚重而富有韵味的个人风格。

在艺术创作中,刘瑞松注重传统笔墨的当代表达,他继承北宋山水的全景式构图与南宋山水的“边角之景”,同时融入现代审美意识,打破传统山水程式化的笔墨束缚,其笔法上,以“披麻皴”“解索皴”为基础,结合“破墨法”“积墨法”,通过干湿浓淡的墨色变化,营造出山石的质感和云雾的流动感;色彩上,他突破传统水墨的单一性,适度运用花青、赭石等矿物颜料,既保留了水墨的雅致,又增强了画面的视觉张力,形成了“水墨为体,色彩为用”的独特面貌,他的作品既是对自然山水的深情凝望,也是对时代精神的诗意诠释,既有“可行、可望、可游、可居”的古典意境,又蕴含着对人与自然和谐共生的现代思考。

刘瑞松的代表作品多取材于北方太行山与江南水乡两大主题,展现了迥异的地域文化特色,太行系列以《太行脊梁》《苍茫太行》为代表,画面以雄浑的山体为主体,辅以苍劲的古松和流动的云海,通过强烈的黑白对比和刚毅的线条,塑造出太行山“铁骨铮铮”的精神品格;江南系列则以《水乡烟雨》《荷塘清韵》为典型,以淡雅的墨色和灵动的笔触,描绘出江南小桥流水、烟雨朦胧的诗意景象,传递出宁静悠远的文人情怀,他的作品多次入选全国美展、北京国际美术双年展等国内外重要展览,并被中国美术馆、中国国家画院等专业机构收藏,同时出版有《刘瑞松山水画集》《笔墨当随时代——刘瑞松的艺术探索》等多部专著。

作为艺术教育家,刘瑞松长期任教于中央美术学院,培养了大量青年画家,他主张“技进乎道,道法自然”,强调在扎实的基本功训练中培养学生的独立思考能力和艺术个性,其教学理念深刻影响了当代山水画创作的新生力量,他还积极参与公益事业,通过艺术创作助力乡村振兴,组织画家深入偏远山区采风写生,用画笔记录时代变迁,传递文化自信。

以下是刘瑞松画家艺术风格与代表作品的简要概括:

| 类别 | |

|---|---|

| 艺术风格 | 融合传统笔墨与现代审美,以苍劲灵动的笔法、雅致丰富的色彩,形成“水墨为体,色彩为用”的面貌,兼具北方山雄浑与南方山灵秀。 |

| 代表作品 | 《太行脊梁》(雄浑太行主题)、《水乡烟雨》(江南水乡主题)、《荷塘清韵》(花鸟意境)、《故园春色》(乡土情怀)等。 |

相关问答FAQs:

Q1:刘瑞松的山水画创作中,传统与创新是如何体现的?

A1:刘瑞松在创作中始终坚守传统笔墨的根基,如运用“披麻皴”“积墨法”等传统技法,同时注重当代表达,他打破传统山水程式化的构图与色彩限制,融入现代审美意识,通过适度运用矿物颜料增强视觉张力,并将个人对自然与时代的感悟融入画面,使作品既保留古典意境,又具有时代精神,实现了“笔墨随时代”的艺术追求。

Q2:刘瑞松的太行系列作品为何能引起广泛共鸣?

A2:他的太行系列以北方太行山为题材,通过雄浑的山体、苍劲的古松和流动的云海,塑造出太行山“铁骨铮铮”的精神品格,作品不仅展现了太行山的地域特色,更通过刚毅的线条和强烈的黑白对比,传递出坚韧不拔、厚德载物的民族精神,这种对自然与人文精神的深刻诠释,使其作品超越了单纯的景观描绘,引发了观众对时代精神与生命力量的共鸣。