马炳芝书法艺术,以其深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息,在当代书坛独树一帜,作为生于上世纪60年代的山东籍书法家,他自幼浸润于齐鲁文化沃土,早年临习颜真卿《多宝塔碑》、柳公权《玄秘塔碑》奠定楷书根基,后遍涉魏晋碑帖,尤得王羲之《兰亭序》、米芾《蜀素帖》神髓,逐渐形成“雄健中见雅逸,端庄而富灵动”的个人书风,其书法五体皆能,尤以行楷成就最为卓著,作品多次入选全国书法大展,并被多家博物馆、美术馆收藏,堪称当代“帖学”传承与创新的代表人物之一。

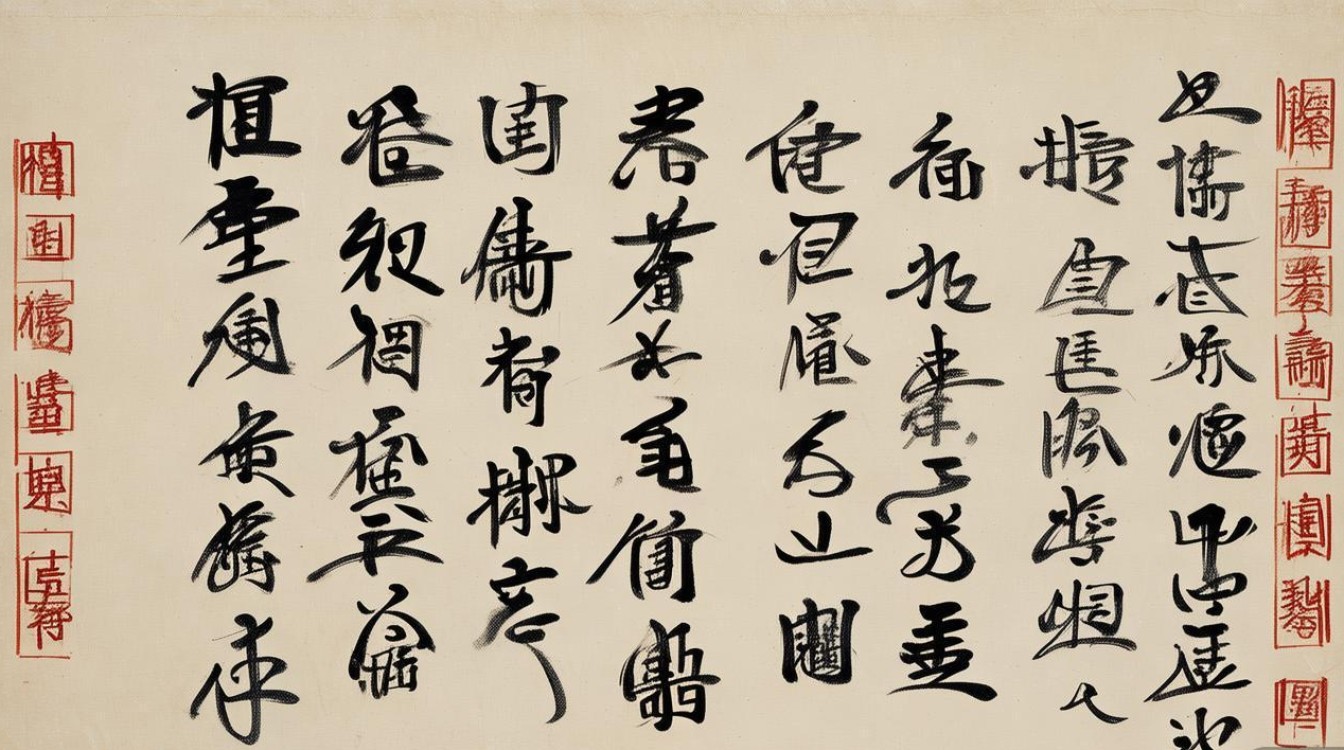

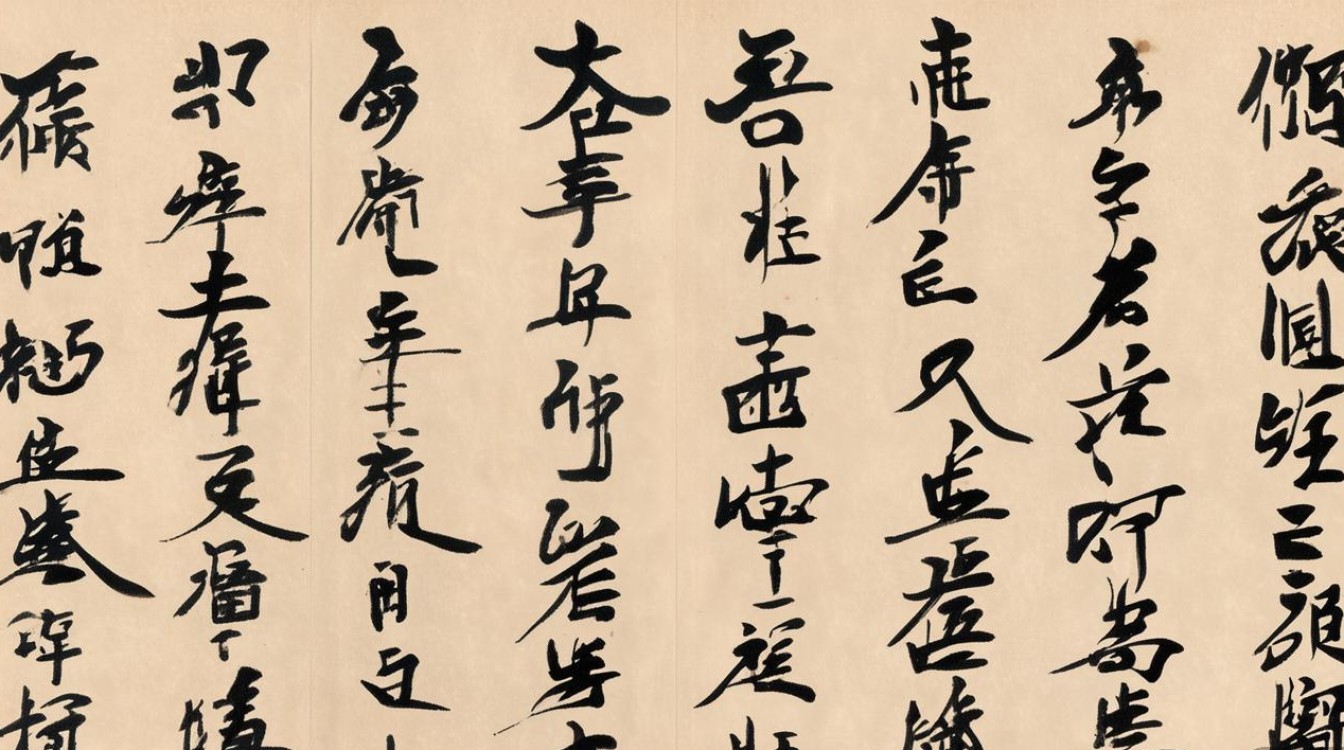

马炳芝的艺术历程可分为三个阶段,早期(20世纪80年代至90年代末),他以“尚法”为宗,在楷书上狠下功夫,注重笔画间的起承转合与结构上的严谨规整,此时作品多呈现出唐楷的端庄整饬,如《楷书千字文》中,横平竖直的线条间可见其对法度的精准把握;中期(21世纪初至2010年代),他转向“尚意”,广泛取法魏晋行草,将王羲之的飘逸与米芾的跌宕相融合,用笔开始追求节奏变化,如行书《赤壁赋》中,字与字之间的牵丝引带自然流畅,行气贯通而富有韵律;2010年代至今),其书风进入“随心所欲不逾矩”的境界,在传统基础上融入个人情感与时代审美,线条更显老辣苍劲,结字亦疏密有致、欹正相生,代表作《行书心经》单字看似平淡,实则笔笔有来历,字字有呼应,于静谧中见灵动,被誉为“当代写经体”的典范。

其书法艺术的核心魅力,在于对“传统”与“个性”的辩证把握,用笔上,他主张“中锋为主,侧锋辅之”,线条圆劲中见锋芒,如锥画沙、屋漏痕,既避免了纯中锋的板滞,又防止了侧锋的轻浮,尤其在行书创作中,提按顿挫间节奏分明,疾徐变化中气韵生动,结字上,他深谙“计白当黑”之理,既守晋唐法度,又敢于打破常规,或密不透风,或疏可走马,如“气”字上密下疏,“韵”字左紧右松,形成独特的视觉张力,章法上,他追求“和谐统一而富有变化”,整幅作品行距疏朗,字距错落,既保持了传统书法的行列分明,又通过字组的穿插呼应营造出现代感,观其作如行云流水,赏心悦目。

以下是马炳芝艺术分期及代表作品概览:

| 艺术分期 | 时间段 | 代表作品 | 风格特点 |

|---|---|---|---|

| 早期:尚法期 | 1980s-1990s | 《楷书千字文》 | 笔画严谨,结构端庄,唐楷风范 |

| 中期:尚意期 | 2000s-2010s | 《行书赤壁赋》 | 牵丝引带,行气贯通,晋韵米意 |

| 融通期 | 2010s-至今 | 《行书心经》 | 老辣苍劲,疏密有致,雅俗共赏 |

马炳芝不仅是一位优秀的创作者,更是一位积极的书法传播者,他长期投身书法教育,担任多所高校客座教授,主张“技道双修”,强调技法训练与文化修养并重,其弟子中有多人在全国书法展中获奖,他积极参与公益书法活动,为贫困地区学校捐赠作品,组织书法进社区、进校园活动,让更多人感受书法艺术的魅力,他常说:“书法是根植于传统文化的艺术,既要传承古法,更要反映时代精神。”这种理念在他的作品中得到了充分体现——既有对经典的敬畏,又有对生活的热爱,字里行间洋溢着积极向上的正能量。

相关问答FAQs:

问:马炳芝书法的师承脉络是怎样的?他对传统碑帖的融合有哪些独特之处?

答:马炳芝的书法师承可追溯为“楷基行魂,帖碑互融”,早年以唐楷(颜柳)筑基,奠定法度根基;后深入魏晋,取法王羲之、王献之的“二王”帖学,追求“尚意”韵致;他不拘泥于帖学,亦涉猎北碑《张猛龙碑》《龙门二十品》的雄强方笔,以碑的骨力帖的韵致相融合,其独特之处在于,他将碑的“拙厚”与帖的“流美”巧妙结合,如行书中既有碑的方笔顿挫,增加线条的力度感,又不失帖的圆转流畅,形成“刚柔相济、碑帖兼修”的面貌,突破了清代以来碑帖对立的创作范式。

问:如何评价马炳芝书法在当代书坛的价值与影响?

答:马炳芝书法在当代书坛的价值主要体现在三方面:其一,在传统传承上,他以“守正创新”为路径,坚守晋唐书法的“法度”与“雅正”,避免了当代书法中过度追求个性而失之轻浮的倾向,为“帖学”在当代的复兴提供了重要范例;其二,在艺术风格上,他形成的“雄健雅逸”书风,既有传统文人的书卷气,又融入了现代审美对“力感”与“节奏”的追求,兼具艺术性与观赏性;其三,在社会影响上,他通过教育、公益等方式推动书法普及,强调书法的文化属性而非单纯的技法展示,对提升公众书法审美、弘扬传统文化起到了积极作用,其作品被多家权威机构收藏,亦证明了业界对其艺术成就的高度认可。