王兆卿书法作为当代书坛颇具代表性的艺术样式,以其深厚的传统底蕴与鲜明的时代个性,在楷书、行书领域形成了独特的艺术风貌,其书法创作植根于经典,熔铸碑帖之长,既承袭晋唐法度,又融入个人情思,呈现出“清雅中见骨力,流动中含沉稳”的审美特质,为当代书法传承与创新提供了重要范本。

从艺术源流来看,王兆卿的书法启蒙得益于家学熏陶,幼年临习欧、柳楷书打下坚实根基,后系统研习二王行草、颜真卿楷书及米芾行书,广涉汉魏碑版与明清书风,这种“帖学为基、碑学为辅”的取径,使其作品兼具帖学的流畅婉转与碑学的雄强朴茂,尤其在楷书创作中,他既取法欧阳询的险劲结构与颜真卿的浑厚笔力,又融入赵孟頫的温润笔致,形成“端庄而不板滞,灵动而不轻浮”的独特风格,其行书则深得“二王”神韵,线条圆劲流畅,结体欹正相生,在继承“晋尚韵”的基础上,注入当代书写的节奏感与空间意识,展现出“古意新姿”的艺术追求。

在技法层面,王兆卿书法的用笔、结体与章法均展现出高度的专业素养,用笔上,他注重“提按顿挫”的节奏变化,起笔藏露互用,行笔中锋为主,辅以侧锋取势,收笔或含蓄回护或戛然而止,如“点画如坠石,线条如锥画沙”,力道内蕴而富有弹性,结体上,他打破单一书体的界限,将楷书的严谨、行书的灵动与隶书的横势相融合,中宫紧收而四维开张,笔画穿插避让既遵循法度又自然天成,如“大字促其小势,小字展其大态”,形成疏密有致、险夷相生的视觉效果,章法布局上,他强调“行气贯通”与“虚实相生”,无论是手卷、横幅还是斗方,均能根据文本内容调整字距、行距,通过墨色的浓淡枯湿、字形的大小错落,营造出“密者不闷,疏不空松”的整体氛围,使作品在形式美与内容美上达到和谐统一。

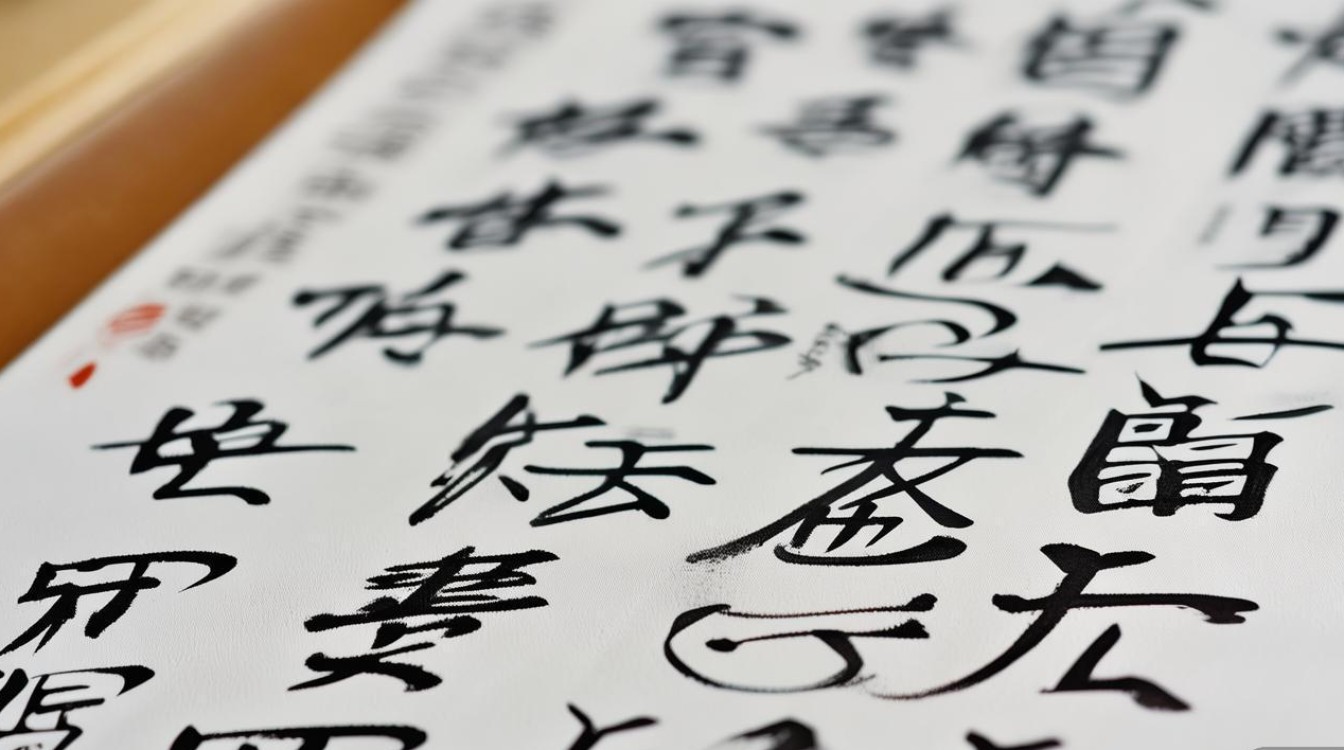

代表作品方面,王兆卿的《心经》楷书册页堪称典范,此作取法颜真卿《多宝塔碑》的端庄与欧阳询《九成宫》的险劲,用笔方圆兼备,结体匀称而不失灵动,线条刚劲中含温润,将佛教经典的静穆氛围与书法艺术的笔墨韵致完美结合,其行书作品《赤壁赋》则更具书写意趣,线条流转如行云流水,结体随势而变,时而疏可走马,时而密不透风,墨色由浓至淡自然过渡,生动展现了苏轼《赤壁赋》的旷达意境与书家个人的情感抒发,其榜书作品“厚德载物”以隶书为基,融入楷书笔意,字形方正大气,笔画沉雄厚重,展现出雄强豪迈的审美气象,被多地文化场馆收藏悬挂。

作为书法教育家与传播者,王兆卿始终秉持“传承经典、守正创新”的理念,他长期从事书法教学工作,提出“技法为基、学养为魂”的创作观,强调临习古帖需“察之尚精,拟之贵似”,更需“悟其意、得其神”,其书法理论文章《楷书结体的辩证思维》《行书创作的节奏与韵律》等,系统梳理了传统书法的技法体系与美学原则,对当代书法教育产生深远影响,他积极参与书法公益活动,通过书法进校园、社区展览等形式,推动书法艺术的普及与发展,使更多人感受汉字书写的魅力。

为更直观展现王兆卿书法的艺术特色,现将相关核心要素归纳如下:

| 维度 | |

|---|---|

| 书体擅长 | 楷书、行书,兼涉隶书、榜书 |

| 风格特征 | 清雅遒劲、端庄灵动,融合晋韵唐法与碑版意趣 |

| 技法亮点 | 用笔提按分明,结体欹正相生,章法虚实相生,墨色浓淡枯湿变化丰富 |

| 代表作品 | 楷书《心经》、行书《赤壁赋》、榜书“厚德载物”等 |

| 艺术影响 | 作品被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,书法理论影响广泛,推动书法教育普及 |

相关问答FAQs:

问:王兆卿书法如何体现“传统”与“创新”的结合?

答:王兆卿书法的创新并非对传统的背离,而是在深度理解基础上的创造性转化,他系统临习晋唐经典,取法“二王”的韵致、颜真卿的骨力、欧阳询的严谨,夯实传统根基;他将碑学的雄强笔意融入帖学的流畅书写,打破单一书体的界限,如楷书中融入行笔速度感,行书中调整线条粗细与空间节奏,并注重墨色的层次变化,使作品既保留传统的笔墨精神,又融入当代审美的形式感,实现“传统为体、创新为用”的艺术追求。

问:初学者临习王兆卿书法应从何入手?

答:初学者可先从其楷书作品入手,如《心经》册页,此作结体规范、用笔清晰,适合掌握楷书的基本笔法与结构规律,临习时需注意“察之尚精”,观察其起笔的藏露、行笔的中锋与转折处的顿挫,再逐步理解结体的“中宫紧收、四维开张”特点,掌握楷书基础后,可过渡到行书《赤壁赋》,重点体会线条的连贯性与行气的贯通,学习其“字字独立而气脉相连”的章法布局,建议结合其理论文章,理解技法背后的美学原理,避免机械模仿,注重“悟其意、得其神”,为后续创作打下坚实基础。