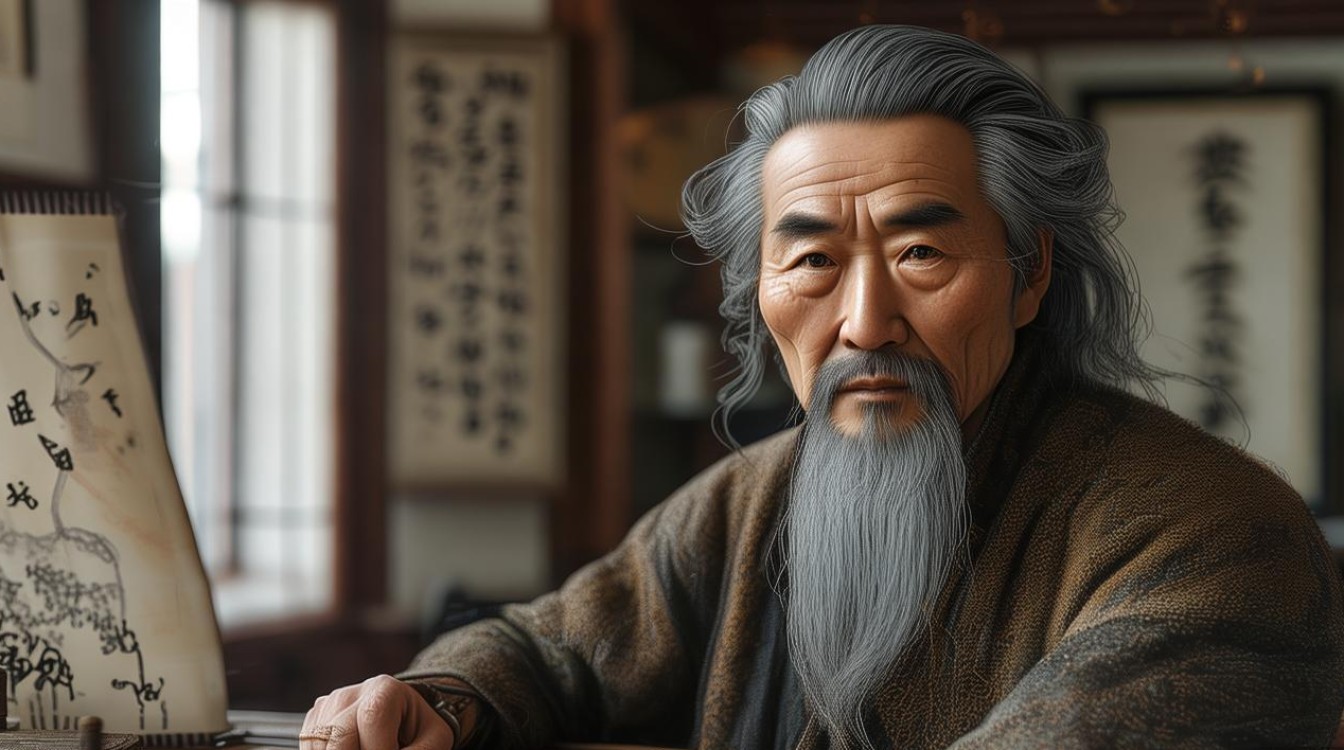

王冬龄作为当代中国书法艺术的标志性人物,以其对传统书法的创造性转化和对现代艺术语言的融合探索,成为连接古典与当代、东方与西方的艺术桥梁,1945年出生于江苏如东的他,自幼浸润于书法传统,师从林散之、陆维钊、沙孟海等书法大家,后在南京艺术学院完成硕士学业,并于1989年赴美国明尼苏达大学访学,这段跨文化的经历深刻影响了他对书法艺术边界与可能性的认知,从传统帖学的精研到现代书法的先锋实践,从书斋内的笔墨耕耘到公共空间的巨幅创作,王冬龄的艺术生涯始终围绕着“如何让书法在当代焕发新生”这一核心命题展开,其作品既有“屋漏痕”般的深厚传统底蕴,又充满“破格”与“跨界”的当代精神。

王冬龄的艺术风格以“乱书”最具代表性,这一概念并非对传统书法的解构,而是对书法本质的重新诠释,他在继承“篆引”“隶分”“楷法”“行草”等书体笔法的基础上,打破字与字、行与行之间的界限,通过线条的交织、墨色的浓淡干湿、字形的疏密错落,形成一种“看似无序,实则有道”的视觉韵律,这种“乱”并非混乱,而是对书法“气韵生动”的极致追求——当观者的视线不再局限于单个字的识别,而是沉浸于线条的整体流动与空间分割时,书法便从“可读”的文字艺术升华为“可感”的视觉艺术,例如他的作品《逍遥游》,以狂草笔意书写庄子经典,字形大小悬殊,线条如蛟龙翻腾,墨色从焦浓到晕染层层铺开,观者仿佛能透过纸面感受到庄子“乘天地之正,而御六气之辩”的哲学意境,文字内容与视觉形式在此达成高度统一,除了“乱书”,王冬龄在“巨书”“行为书写”等领域的探索同样极具开创性,他曾以数吨重的巨笔在广场上书写《和美》,笔锋行走间带动纸面震动,墨汁飞溅如雨,这种将身体力量、空间尺度与书法线条结合的创作,打破了书法作为“案头艺术”的局限,让书法成为介入公共空间的“事件艺术”,而在与抽象绘画、装置艺术的跨界中,他尝试将书法元素融入综合材料,如在宣纸上拼贴老报纸、在亚克力板上用丙烯书写,使书法的“笔墨精神”与现代媒介的“物质性”碰撞出新的火花。

王冬龄的艺术实践离不开他对书法教育的深耕,作为中国美术学院现代书法研究中心主任、博士生导师,他数十年来致力于推动书法教育的现代化转型,他提出的“书非书”理念,强调书法不应局限于传统技法训练,而应鼓励学生从绘画、雕塑、音乐、舞蹈等艺术中汲取灵感,培养“大艺术观”下的创作思维,在他的课堂上,学生可能被要求用身体“书写”线条,或用投影仪将书法动画投射到建筑外墙上,这些教学实践打破了书法与生活、艺术与技术的壁垒,他培养的学生中,既有坚守传统的中青年书法家,也有活跃在当代艺术领域的先锋创作者,形成了多元共生的“中国美院书法现象”,王冬龄还积极推动书法的国际传播,他曾在纽约大都会博物馆、伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆等世界顶级艺术机构举办个展,用书法与西方观众对话,在2018年的“王冬龄:书写·太湖”展览中,他将《心经》书写于长达36米的太湖石上,石头的天然肌理与书法的笔墨线条相映成趣,既体现了中国“天人合一”的哲学思想,又让西方观众感受到东方艺术的独特魅力——这种“以书为媒”的文化交流,超越了语言的障碍,成为东西方文明互鉴的重要纽带。

王冬龄的艺术成就不仅体现在作品与教育上,更在于他为当代书法构建的理论体系,他认为,书法的当代性不是对传统的否定,而是对传统的“激活”,传统书法中的“线”“墨”“构”等核心元素,在当代语境下可以脱离文字功能的束缚,成为独立的形式语言,他在《书法的当代境遇》一文中指出:“书法的未来,在于能否在保持‘笔墨精神’的同时,与时代、与空间、与人的感知建立新的联系。”这一观点深刻影响了当代书法的发展方向,让更多艺术家意识到:书法并非博物馆里的“活化石”,而是一种可以与当代社会同频共振的“活的艺术”,从为北京奥运会创作的《中国之梦》,到在杭州亚运会开幕式上的现场书写,王冬龄始终将书法与时代命题相结合,用古老的笔墨书写当代中国的精神气象,让书法真正成为“时代的艺术”。

以下为王冬龄艺术生涯重要节点概览:

| 时间 | 关键事件 | 艺术意义 |

|---|---|---|

| 1945年 | 出生于江苏如东 | 艺术生涯起点,童年受地方文化熏陶 |

| 1979年 | 考入南京艺术学院,师从林散之、陆维钊 | 系统学习传统书法,奠定帖学与碑学结合的基础 |

| 1989年 | 赴美国明尼苏达大学访学,接触西方抽象艺术 | 跨文化视野形成,开始探索书法与现代艺术的融合 |

| 1998年 | 在中国美术学院创立现代书法研究中心 | 推动书法教育现代化,提出“书非书”理念 |

| 2008年 | 为北京奥运会创作巨幅书法《中国之梦》 | 书法介入国家重大文化事件,彰显当代价值 |

| 2018年 | 在伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆举办“书写中国”个展 | 推动书法国际传播,成为东西方文化交流的重要使者 |

| 2023年 | 在杭州亚运会开幕式现场书写“潮起亚细亚” | 以书法为媒介,向世界传递亚洲共生的文化理念 |

相关问答FAQs

王冬龄的“乱书”与传统书法的核心区别是什么?

解答:王冬龄的“乱书”与传统书法的核心区别在于功能与目标的转向,传统书法以“识文断字”为基础,强调“法度”与“规范”,其核心是通过笔墨技巧传达文字内容的文化内涵(如诗词、经典);而“乱书”则弱化了文字的可读性,将书法的“线条”“墨色”“章法”等视觉元素独立出来,追求纯粹的形式美感与精神表达,传统书法讲究“笔笔有来历,字字有出处”,而“乱书”更强调艺术家在创作中的主观性与即兴性,通过线条的交织、空间的分割,构建一种超越文字本身的视觉韵律,但需注意的是,“乱书”并非对传统的背叛,而是在传统“气韵生动”理论上的延伸——当观者不再纠结于“写的是什么”,而是沉浸于线条的流动与整体的意境时,书法便回归了其作为“艺术”的本质,这正是王冬龄对传统书法的创造性转化。

王冬龄如何通过书法艺术推动中外文化交流?

解答:王冬龄通过书法艺术推动中外文化交流的方式可概括为“三重跨越”:一是“媒介跨越”,他将书法从“文人书斋”带入公共艺术空间,如在纽约时代广场用电子屏展示《兰亭序》动画,让西方观众在熟悉的城市景观中感受书法的魅力;二是“理念跨越”,他用西方艺术理论阐释书法,如将书法的“线”与抽象表现主义的“行动绘画”类比,强调书写过程中的“身体性”与“偶然性”,让西方观众更容易理解书法的创作逻辑;三是“情感跨越”,他选择具有普世价值的文化符号进行创作,如《心经》《和美》等作品,通过书法传递东方哲学中的“和谐”“包容”理念,引发不同文化背景观众的共鸣,他在海外高校开设书法工作坊,邀请西方艺术家参与书写实践,通过“身体力行”的互动,打破文化隔阂,让书法成为跨越国界的“世界语言”。