潘若骏书法在当代书坛以“融碑帖之长,合文人之气”的独特风貌著称,其艺术实践既植根于传统经典的深度滋养,又融入时代审美的创新表达,形成了兼具金石骨力与书卷雅韵的“骏骨流韵”风格,作为当代书法传承与创新的践行者,潘若骏的艺术人生始终围绕“技进乎道”的追求,在笔墨间构建起传统与现代的对话空间。

艺术历程:从碑帖浸染到风格成型

潘若骏的书法之路始于幼年家学,六岁临摹《玄秘塔碑》,少年时期系统研习《九成宫醴泉铭》《张迁碑》等楷书、隶书经典,打下坚实的“碑学”根基,青年时代受业于沙孟海先生,深得“用笔千古不易”之要诀,同时遍临《兰亭序》《祭侄文稿》等“帖学”范本,逐步形成“以碑立骨,以帖养气”的创作理念,中年以后,他将目光投向汉简、魏碑等民间书法,从中汲取率真野逸的笔意,打破碑帖的壁垒,最终在六十岁前后形成凝重而不失灵动、古朴而富有生机的个人风格,其艺术生涯可分为三个阶段:

- 奠基期(20世纪70-90年代):以楷书、隶书为主,追求“笔笔有来历,字字有出处”,作品多见于地方书法展,展现出对传统技法的精准把控;

- 探索期(2000-2010年):尝试行草创作,融合碑版方笔与帖学圆转,代表作《赤壁赋》行草长卷获全国书法展金奖,标志着风格转型的突破;

- 成熟期(2010年至今):提出“碑帖互证,心手双畅”的创作观,楷、行、草、隶、篆五体皆能,尤以行草和榜书见长,作品被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏。

书法风格:骏骨流韵的美学内核

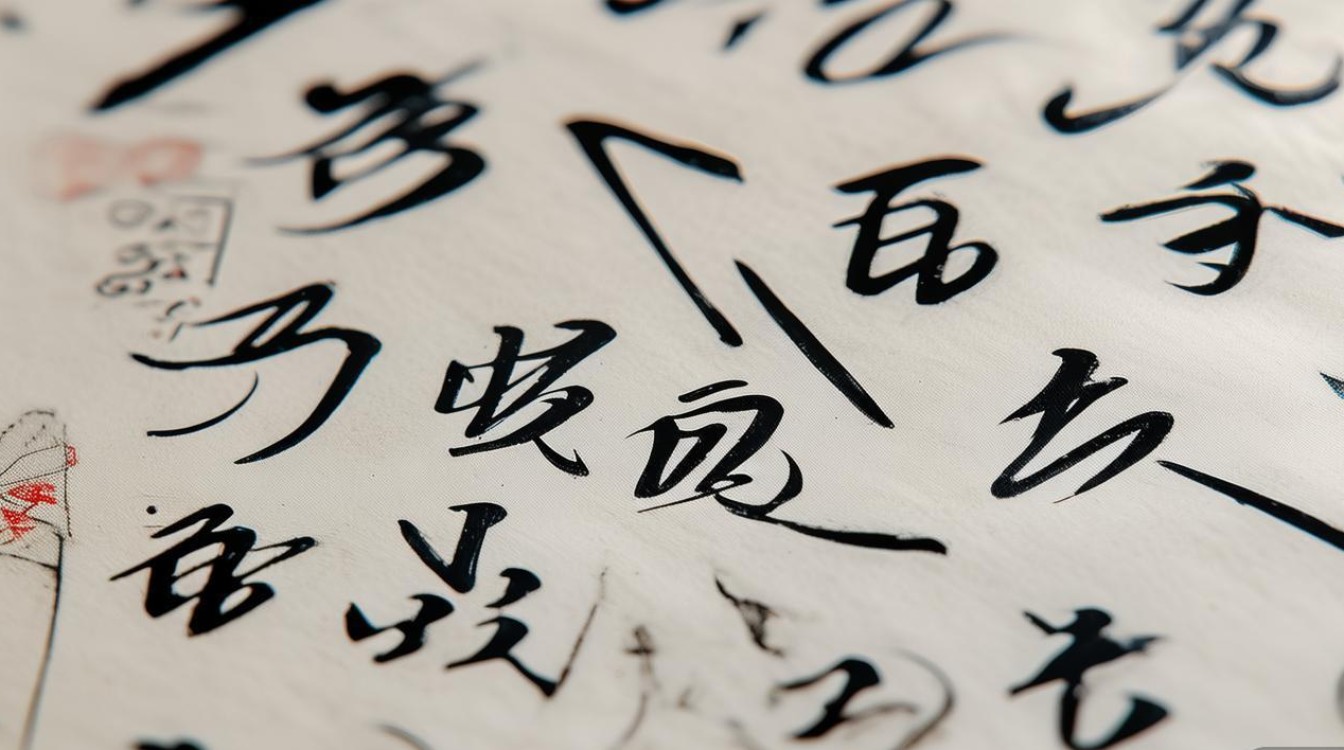

潘若骏书法的“骏骨”,源于其对金石碑版线条的提炼——用笔方圆兼备,起笔如“屋漏痕”,含蓄内敛;行笔如“锥画沙”,力透纸背;转折处如“折钗股”,刚劲果决,展现出雄浑厚重的金石气,其“流韵”则得益于帖学笔法的灵动,线条提按分明,牵丝引带自然,结体打破平正,通过欹侧、疏密、开合的变化,形成“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的节奏感。

风格特点解析(表格呈现)

| 维度 | 特点 | 具体表现 |

|---|---|---|

| 用笔 | 方圆互济,刚柔相济 | 楷书以方笔为主,如《颜勤礼碑》的雄浑;行草以圆笔为主,如《兰亭序》的飘逸,转折处方圆结合,避免生硬。 |

| 结体 | 险中求稳,奇正相生 | 打破“平正安稳”的传统结体,通过左紧右松、上密下疏的对比,如“龙”字以斜取势,却通过长横稳定重心。 |

| 章法 | 计白当黑,虚实相生 | 布局疏密有致,单字独立时“密不透风”,行气贯通时“疏可走马”,注重字间、行间的呼应,形成“无声之乐”。 |

| 墨色 | 浓淡干湿,层次丰富 | 墨法讲究“润含春雨,干裂秋风”,蘸墨饱满处乌亮沉厚,枯笔飞白处苍劲老辣,增强作品的节奏与韵律。 |

艺术成就与影响

潘若骏的书法成就不仅体现在创作上,更在于其对书法教育的贡献,他曾任南京艺术学院书法系教授,提出“技道并进、以文化人”的教学理念,强调书法不仅是笔墨技巧,更是文化修养的体现,其主编的《书法临摹与创作教程》成为高校书法专业通用教材,培养出大批书法人才。

在展览与收藏领域,潘若骏作品多次入选“全国书法篆刻展”“中国书法兰亭奖”等国家级展览,并作为国礼赠予多国政要,2018年,“骏骨流韵——潘若骏书法艺术展”在中国美术馆举办,展出作品120件,涵盖五体书作及手稿,引发业界广泛关注,评论家评价其书法“既有秦汉的古朴,又有魏晋的风流,更有当代的活力”,成为传统书法现代化转型的典范。

代表作品赏析

- 《滕王阁序》行草长卷:以王羲之《十七帖》为底,融入张旭狂草的跌宕,线条如“惊蛇入草,飞鸟出林”,结体大小错落,墨色由浓转淡,生动展现“落霞与孤鹜齐飞”的意境。

- 《朱子家训》楷书中堂:取法欧阳询《九成宫》的险峻与颜真卿《麻姑仙坛记》的浑厚,笔画刚劲而不失温润,结体严谨中见灵动,被誉为“新时代楷书范本”。

- 《沁园春·雪》榜书:以榜书形式书写毛主席诗词,单字直径达80厘米,用笔如“铁画银钩”,气势磅礴,展现出“大气魄、大境界”的时代精神。

相关问答FAQs

问题1:潘若骏书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

解答:潘若骏的“碑帖融合”并非简单的碑版与帖学的拼接,而是从美学内核上的深度统一,在用笔上,他以碑版的“方笔”立骨,如汉隶的波磔、魏碑的斩钉截铁,增强线条的力度;同时融入帖学的“圆笔”,如王羲之的“使转”、米芾的“刷字”,使线条更具流动感,在结体上,碑版追求“平正安稳”,帖学讲究“欹侧多姿”,他则通过“险中求稳”的处理,既保留碑版的厚重,又赋予帖学的灵动,例如其行草作品中,方笔转折处如刀斫斧劈,圆笔牵丝处如行云流水,刚柔并济,相得益彰。

问题2:初学者学习潘若骏书法应从哪些碑帖入手?

解答:初学者可分三阶段循序渐进:

- 基础期(楷书):从潘若骏临摹的《九成宫醴泉铭》入手,掌握中锋用笔和结体规律,再过渡到《颜勤礼碑》,体会“雄浑厚重”的碑学笔意;

- 进阶期(行书):临摹《兰亭序》《圣教序》,学习“使转”和“牵丝”的技巧,同时结合潘若骏的行草作品,如《赤壁赋》,理解碑帖融合的章法布局;

- 提升期(隶书与篆书):临摹《曹全碑》(汉隶)和《石鼓文》(篆书),增强线条的质感和古意,最终回归潘若骏的“骏骨流韵”风格,形成个人面貌,需注意,临摹不仅要“形似”,更要“神似”,即理解碑帖背后的文化内涵和审美精神。