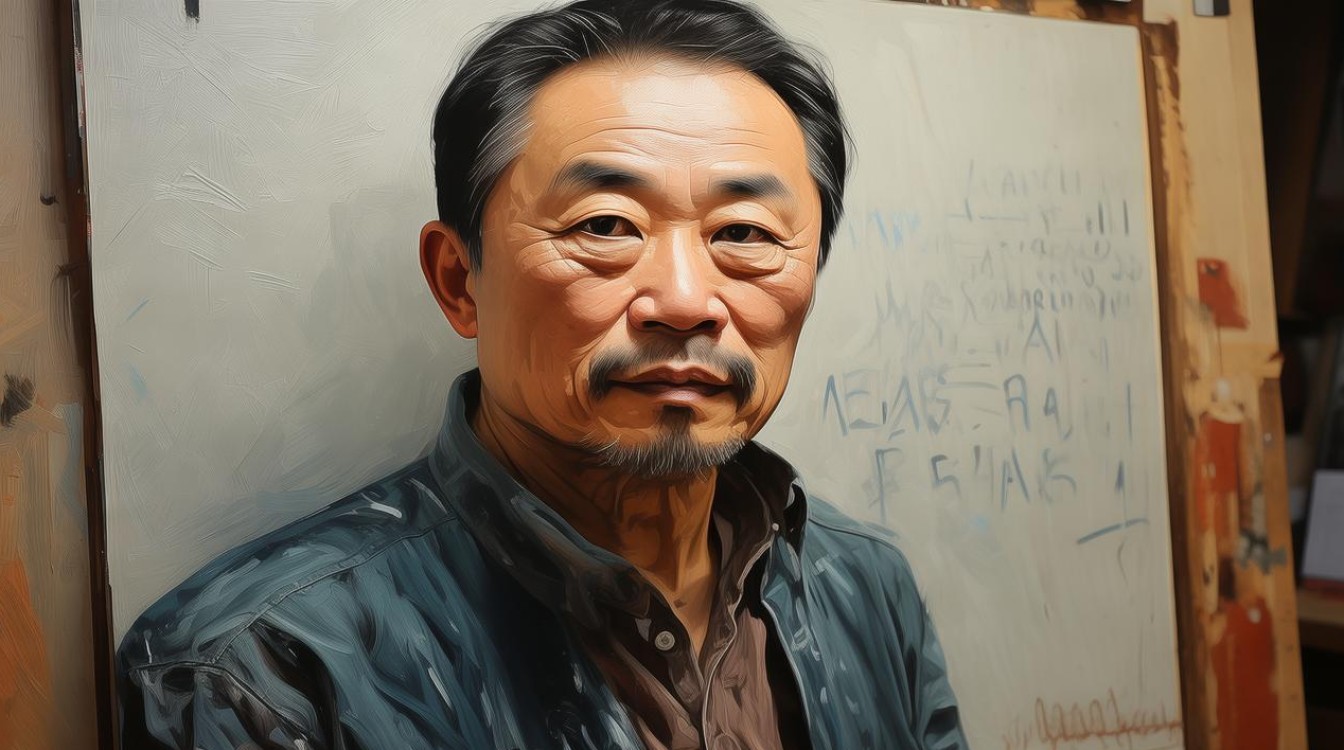

油画家邱光平是中国当代艺术领域极具辨识度的艺术家之一,他的作品以强烈的表现主义风格、深沉的历史叙事与独特的视觉符号,构建了一个充满张力与反思的艺术世界,自上世纪90年代步入画坛以来,邱光平始终围绕历史记忆、现实困境与人性本质等主题展开创作,通过色彩、形体与空间的碰撞,将个体经验升华为对人类集体命运的关照,其艺术实践既扎根于中国本土文化的土壤,又与西方现当代艺术思潮展开深度对话,形成了兼具东方意蕴与当代性的独特艺术语言。

艺术生涯与教育背景:从乡土到先锋的蜕变

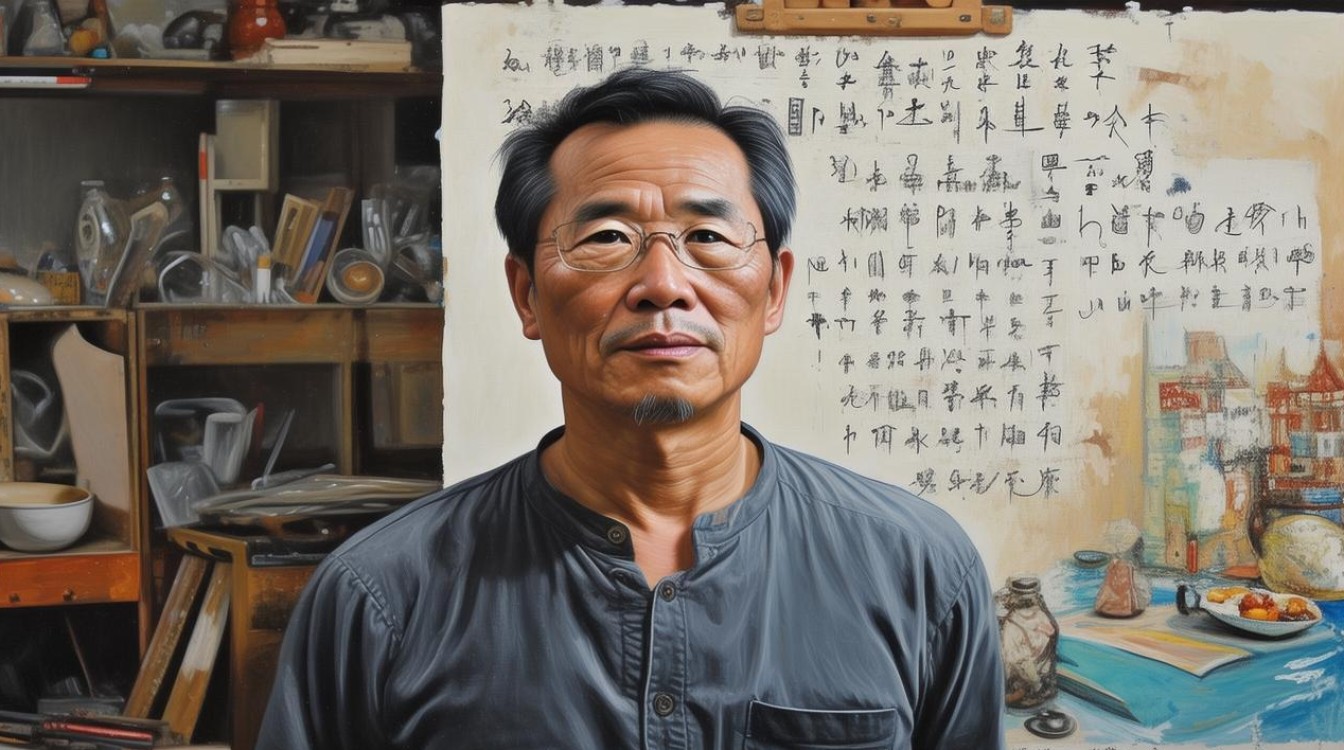

邱光平1975年出生于四川乐山,成长于巴蜀大地浓郁的文化氛围中,少年时期的他深受传统书画与民间艺术熏陶,家乡的山水、民俗与民间故事成为他早期视觉记忆的重要来源,1990年代,他考入四川美术学院油画系,系统接受学院派训练,同时广泛接触西方现代艺术流派,表现主义的激情、超现实主义的荒诞与象征主义的隐喻逐渐融入他的创作视野,毕业后,他先后赴中央美术学院油画系进修、法国巴黎国际艺术城访学,这些经历让他得以跳出地域局限,在全球化语境中重新审视本土文化的价值。

艺术生涯的早期,邱光平以“乡土叙事”系列崭露头角,作品多聚焦四川乡村的日常生活与普通人的生存状态,用粗犷的笔触与厚重的色彩记录社会转型期乡土中国的变迁,随着创作深入,他的题材逐渐从现实转向历史,从具体的生活场景升华为对历史记忆的挖掘与重构,形成了“历史穿越”“废墟与重生”等标志性系列,艺术语言也从写实表现走向更具象征性与观念性的表现主义风格。

创作主题与风格演变:在历史与现实间穿梭

邱光平的创作始终围绕“历史”与“个体”的关系展开,他善于将宏大的历史叙事解构为充满个人化色彩的视觉寓言,通过荒诞的意象与强烈的对比,揭示历史进程中人性的复杂与矛盾,其艺术风格大致可分为三个阶段:

早期(1990年代末-2005年):乡土写实与人文关怀

这一阶段的作品以《村口》《老屋》等为代表,画面多采用写实与表现相结合的手法,色彩以土黄、赭石、深褐等暖色调为主,营造出质朴而略带压抑的乡土氛围,邱光平通过描绘农民、工匠等底层人物,关注他们在现代化浪潮中的挣扎与坚守,体现对现实的人文关怀。

中期(2006-2015年):历史穿越与表现主义突破

随着对社会与历史认知的深化,邱光平的创作进入“历史穿越”系列,代表作如《骑马的人》《历史的重量》等,他大量运用马、牛、废墟、火焰等象征性符号,将历史人物(如战士、文人)与现代并置,通过非现实的时空重构,表达对历史暴力、权力异化等问题的反思,这一阶段,他的表现主义风格趋于成熟:笔触奔放恣肆,色彩浓烈冲突(如大红与墨黑、钴蓝与土黄的碰撞),形体夸张变形,画面充满动态的张力与戏剧性的荒诞感。

2016年至今):废墟重生与生态关怀

近年来,邱光平的创作进一步拓展至生态议题,推出“废墟与重生”系列,他将工业文明带来的环境破坏(如污染的河流、枯萎的树木)与自然生命的顽强并置,用灰暗的底色与突兀的绿色形成对比,表达对人类中心主义的批判,他的语言更趋多元,融入拼贴、综合材料等手法,画面层次更加丰富,在废墟意象中注入对生命轮回与自然和谐的期待,体现出从历史反思到生态关怀的视野拓展。

代表作品解析:视觉符号与精神内核

邱光平的作品中,几个核心视觉符号反复出现,它们不仅是形式语言的载体,更是其精神内核的凝结:

- “马”:作为邱光平笔下最频繁的意象,“马”既是历史与现实的“穿越者”,也是个体精神的象征,在《骑马的人》中,马匹或奔腾、或踟蹰,背上的人物或呐喊、或沉默,动态的构图与扭曲的形体形成强烈张力,暗示历史进程中个体的被动性与反抗性。

- “废墟”:从《历史的重量》中的断壁残垣,到近期作品中的污染土地,“废墟”承载着邱光平对历史创伤与生态危机的双重反思,他用厚重的颜料堆叠出斑驳的肌理,让废墟成为时间的物质载体,唤起观者对文明兴衰的警醒。

- “火焰”与“烟雾”:在《燃烧的记忆》等作品中,火焰与烟雾既是具象的自然现象,也是激情、毁灭与记忆的隐喻,红、橙、黄的火焰与灰黑的烟雾交织,形成视觉上的强烈冲击,强化了画面的戏剧性与悲剧感。

艺术价值与社会影响:本土表现主义的当代实践

邱光平的艺术价值在于,他以中国本土的历史经验与文化记忆为根基,创造性地融合西方表现主义的语言与东方美学的意境,形成了独特的“本土表现主义”风格,他的作品既不同于传统油画的写实再现,也非对西方流派的简单模仿,而是将中国的社会变迁、历史创伤与个体体验转化为具有普遍性的视觉表达,为当代油画的本土化探索提供了重要范本。

在社会层面,邱光平的创作始终保持着知识分子的批判精神与人文担当,他通过艺术直面历史与现实中的问题,引发公众对历史记忆、生态危机等议题的思考,其作品先后参加威尼斯双年展、上海双年展、成都双年展等重要展览,并被中国美术馆、上海美术馆、澳大利亚白兔美术馆等机构收藏,不仅在国际艺术舞台上展现了中国当代艺术的活力,更以艺术的力量推动了社会对话与文化反思。

邱光平艺术历程重要节点

| 时间 | 事件/作品 | 意义/影响 |

|---|---|---|

| 1998年 | 油画《村口》入选四川美术学院年展 | 标志着早期乡土叙事风格的初步形成 |

| 2008年 | “历史穿越”系列首展(北京798艺术区) | 确立表现主义创作语言,引发艺术界关注 |

| 2013年 | 作品《骑马的人》参加威尼斯双年展 | 首次登上国际顶级艺术舞台,开启全球视野 |

| 2019年 | “废墟与重生”个展(中国美术馆) | 完成从历史反思到生态关怀的主题拓展 |

| 2022年 | 综合材料作品《记忆的拼图》获中国艺术年展金奖 | 融合多元材料,探索艺术语言的边界 |

相关问答FAQs

Q1:邱光平的艺术创作中,“马”的意象有何象征意义?

A1:在邱光平的作品中,“马”是一个核心的象征符号,承载多重含义,它是“历史穿越者”的载体,常与人物并置,形成时空交错的叙事结构,暗示历史对现实的渗透与影响;“马”象征着个体精神——或奔腾不羁(对自由的渴望),或踟蹰不前(对历史重负的挣扎),其动态的形体与扭曲的姿势,反映了现代化进程中个体的迷茫与反抗;“马”也暗合中国传统文化中“龙马精神”的意象,但邱光平通过解构与重构,赋予其当代性的反思,打破了传统符号的固定含义,使其成为连接历史与现实的视觉桥梁。

Q2:如何看待邱光平作品中历史记忆与现代性的冲突与融合?

A2:邱光平的作品始终围绕历史记忆与现代性的关系展开,二者既存在冲突,又达成深层融合,冲突体现在:他用表现主义的荒诞手法解构传统历史叙事,暴露历史暴力与权力异化(如《历史的重量》中破碎的碑文与扭曲的人物),与现代性所倡导的理性、进步形成反差;融合则表现为:他将历史记忆转化为个体化的视觉经验(如通过“马”“废墟”等符号),使历史不再是抽象的概念,而成为可感知的现实存在,同时借助现代艺术语言(如拼贴、综合材料)重构历史,让传统在当代语境中获得新生,这种冲突与融合,既是对现代性反思的深化,也是对中国文化“古今之变”的艺术回应,体现了艺术家在传统与现代之间的平衡智慧。