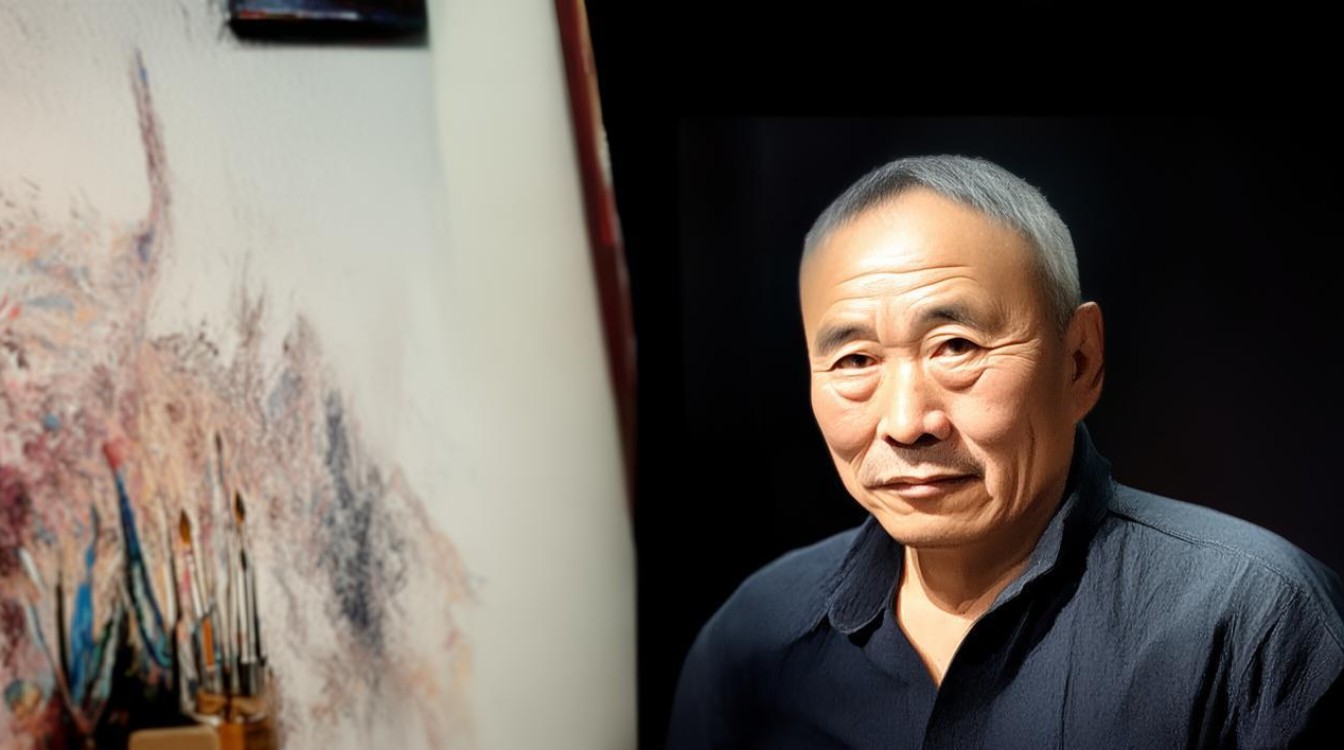

现代画家东红是中国当代艺术领域中一位极具探索精神的艺术家,他的创作以深厚的文化底蕴为根基,融合东西方艺术语言,形成了独特的个人风格,自上世纪80年代步入画坛以来,东红始终在传统与现代、东方与西方的张力中寻找突破,其作品涵盖油画、水墨、综合材料等多种媒介,既有对时代变迁的敏锐捕捉,也有对生命本质的哲学思考,成为中国当代艺术“本土性”与“国际性”融合的重要实践者之一。

艺术之路的起点:乡土情怀与学院根基

东红1965年出生于北方一个农耕小镇,童年的乡村生活成为他早期创作的核心灵感,少年时期,他常在田埂上观察农人劳作的姿态,在老屋的斑驳墙面上描绘花鸟虫鱼,这些朴素的视觉记忆深刻影响了他日后的艺术表达,1980年,他考入中央美术学院油画系,系统接受了学院派训练,扎实的造型能力与对色彩规律的掌握,为他后续的风格突破奠定了基础,东红并未满足于对西方古典油画的模仿,在校期间,他大量研习中国传统绘画,尤其痴迷于宋代山水的“三远法”与文人画的“写意精神”,尝试将油画的厚重质感与水墨的空灵意境相结合,这一阶段的探索,如毕业创作《故土·秋》(1988),以写实笔触描绘收割后的田野,却用暖黄色调营造出诗意化的怀旧氛围,展现出他对“乡土中国”的独特理解——既是对现实的记录,也是对文化根脉的回望。

风格演变:从乡土写实到多元融合

东红的艺术创作大致可分为三个阶段,每个阶段都伴随着对时代与自我的深度反思。

1980年代末至1990年代:乡土写实的深化与突破

这一时期,中国正处于社会转型期,城市化进程加速,乡村文化面临冲击,东红的创作聚焦“乡土”主题,但突破了传统现实主义的表现手法,他不再单纯描绘田园牧歌,而是以冷峻的视角记录乡村的变迁,老屋》(1992)中,斑驳的土墙、倾斜的木窗、墙角的农具,通过厚涂颜料堆积的肌理,营造出时间流逝的沉重感;而《村口》(1995)则用变形的人物比例与压抑的蓝灰色调,表现农民面对城市时的迷茫与疏离,这一阶段的他,深受德国表现主义影响,强调主观情感对客观现实的渗透,使乡土题材超越地域限制,成为对“现代化进程中个体命运”的隐喻。

2000年至2010年:都市景观的解构与重构

进入21世纪,东红的创作视角从乡村转向都市,开始探索现代性对人的异化,他放弃早期的写实风格,转向更具实验性的表现语言,在《都市丛林》(2003)中,高楼大厦被简化为几何色块,密集的线条如钢筋般交织,行人的身影模糊成游动的色点,整个画面充满压迫感;而在《霓虹夜》(2007)里,他引入荧光颜料与拼贴技法,将广告牌、霓虹灯、电子屏幕等都市元素拼贴在一起,形成光怪陆离的视觉体验,批判消费主义对感官的过度刺激,这一时期,他的作品开始频繁出现在国际艺术展,如威尼斯双年展、卡塞尔文献展外围展,东西方艺术评论家认为,他“以东方哲学的‘虚实相生’解构西方现代性的‘理性秩序’,为当代都市艺术提供了新的视角”。

2010年至今:传统文脉的当代转译

近年来,东红回归对传统文化的思考,但并非简单复刻传统符号,而是进行“创造性转化”,他提出“山水基因”概念,尝试将传统山水的空间结构、笔墨语言融入当代语境,山水新境·云起》(2015)以水墨为基底,用油画的厚重笔触皴擦出山石肌理,再通过数字技术叠加动态云影,使静态画面产生流动的时空感;而《瓷韵·青花》(2020)则将青花瓷的纹样与油画的肌理结合,在画布上模拟瓷器的釉质光泽,探讨“器物之美”与“生命之韵”的关联,他还涉足装置艺术,如《墨·界》(2018)将水墨滴入流动的水中,通过投影技术捕捉墨迹扩散的瞬间,让观众参与“创造山水”的过程,实现“天人合一”的东方美学与当代互动艺术的结合。

艺术理念:在“破”与“立”中寻找平衡

东红的创作始终围绕“传统如何激活当代”这一核心命题,他认为,传统不是静止的标本,而是流动的文化基因;当代艺术也不是对西方的简单模仿,而是立足本土的全球对话,他曾提出“三度转译”理论:第一度是“转译传统”,将传统美学中的“意境”“气韵”转化为当代视觉语言;第二度是“转译现实”,将个体经验与社会变迁转化为艺术表达;第三度是“转译观众”,通过作品引发观众的共鸣与反思,实现艺术的公共价值。

在技法上,他主张“无界融合”,打破油画、水墨、综合材料的界限,甚至引入科技手段,例如在《时光碎片》(2022)中,他将老照片的像素点、书法的飞白、金属的锈迹融为一体,通过多层次覆盖与刮擦,让不同媒介在碰撞中产生新的意义,这种“不拘一格”的创作态度,源于他对艺术本质的理解:“艺术不是技术的炫耀,而是生命体验的结晶——好的作品会自己说话,让不同文化背景的人都能触摸到其中的温度。”

影响与传承:作为“艺术行者”的东红

东红不仅是一位创作者,也是艺术教育的推动者,自1998年起,他在中央美术学院担任教授,开设“当代艺术与传统”“跨媒介创作”等课程,鼓励学生打破学科壁垒,建立独立的艺术思考,他的学生中,不少已成为当代艺术界的中坚力量,如艺术家徐冰评价:“东红老师教会我们,传统不是包袱,而是翅膀——只有扎根传统,才能飞得更高。”

他还积极参与公共艺术项目,如2010年上海世博会中国馆的《清明上河图》动态版艺术顾问,2016年“一带一路”国际艺术展的策展人,致力于让当代艺术走进大众生活,他的作品被中国美术馆、纽约现代艺术博物馆(MoMA)、伦敦泰特现代美术馆等机构收藏,成为世界了解中国当代艺术的重要窗口。

东红艺术风格演变简表

| 阶段 | 时间跨度 | 风格特征 | 代表作品 | 核心探索方向 |

|---|---|---|---|---|

| 乡土写实期 | 1980s-1990s | 写实笔触融入表现主义情感,聚焦乡村变迁 | 《故土·秋》《老屋》 | 乡土文化的当代表达 |

| 都市解构期 | 2000-2010 | 几何抽象与拼贴技法,批判现代性异化 | 《都市丛林》《霓虹夜》 | 现代都市中人的精神困境 |

| 传统转译期 | 2010至今 | 融合山水基因与科技媒介,重构传统美学 | 《山水新境·云起》《墨·界》 | 传统文化的当代激活与全球对话 |

相关问答FAQs

Q1:东红的作品中常出现“乡土”与“都市”的对比,这种对比背后反映了怎样的思考?

A1:东红通过“乡土”与“都市”的对比,实际上是在探讨中国现代化进程中的文化断裂与身份认同,乡土代表他记忆中的文化根脉——淳朴、自然、充满人情味;而都市则象征着高速发展的现代社会——高效、冰冷、充满不确定性,这种对比并非简单的“怀旧”或“批判”,而是试图在两者之间寻找平衡点:如何在拥抱现代文明的同时,守护传统文化的精神内核?村口》中,农民回望乡村的眼神,既是对过去的留恋,也是对未来的迷茫,这种复杂情绪正是当代中国人集体心理的缩影。

Q2:东红在创作中频繁融合传统艺术与现代表现手法,这种融合是否存在难度?他是如何解决的?

A2:传统与现代表现手法的融合确实存在挑战,核心在于“形”与“神”的统一——既要避免传统符号的简单拼贴,防止作品沦为“视觉标本”,又要避免现代表现的过度形式化,失去文化深度,东红的解决方法是“回到原点”:深入研究传统艺术的美学逻辑(如山水的“可游可居”、文人画的“气韵生动”),同时理解现代表现的艺术精神(如表现主义的情感宣泄、观念艺术的观念先行),例如在《山水新境·云起》中,他没有直接复制宋代山水的构图,而是提取“高远”“深远”的空间理念,用油画的肌理模拟山石的质感,再用数字技术让云“流动”,既保留了山水画的意境,又赋予了其当代的时间感,他常说:“融合不是‘加法’,而是‘化学反应’——让传统基因在当代语境中自然生长,才能产生真正的生命力。”