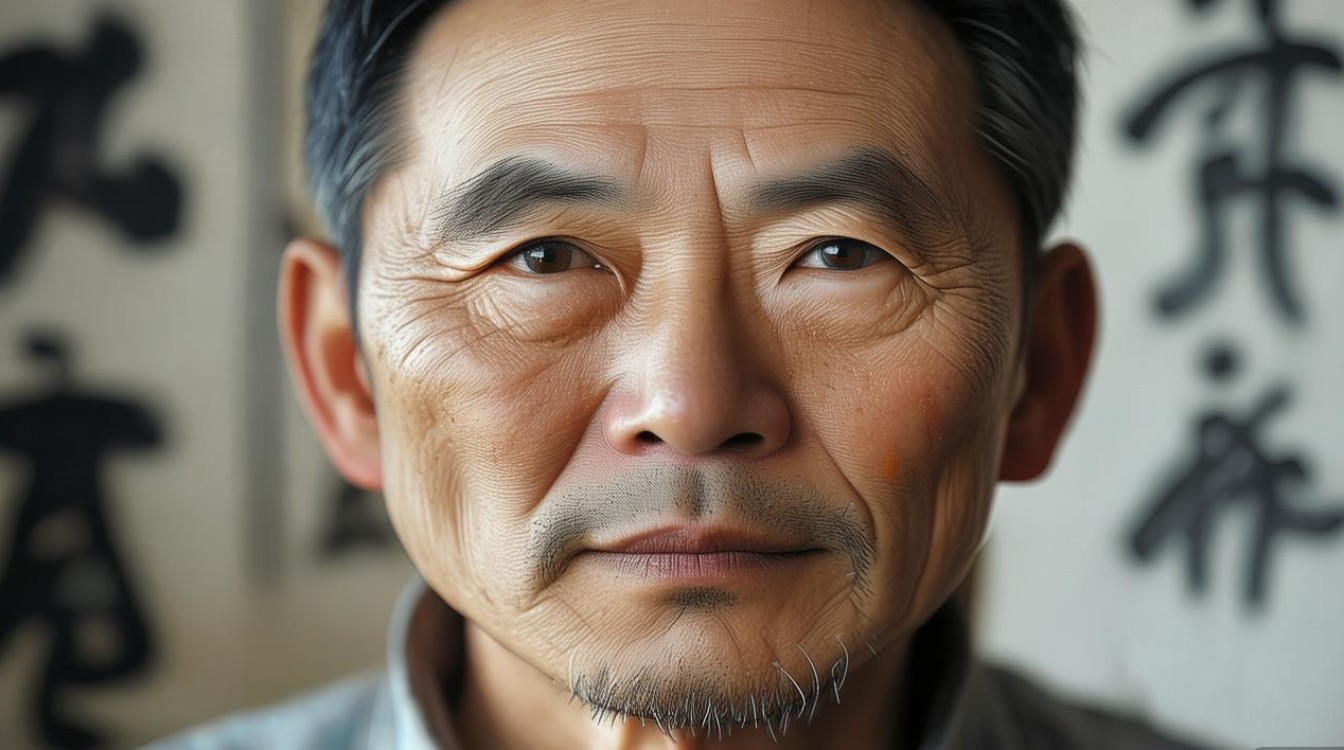

陈喜春,1965年出生于浙江绍兴,自幼浸润于江南水乡的氤氲墨香,与丹结缘三十余载,以花鸟画为载体,在传统笔墨与现代审美的交汇处,构建起一个清新雅致、生机盎然的“江南园林”,他的画,既承宋元工笔之精细,又融文人画之写意意趣,更以“贴近生活的烟火气”打破雅俗壁垒,被誉为“当代江南花鸟画的温情记录者”。

艺术历程:从临摹到创造的“破茧之路”

陈喜春的艺术之路,始于对传统的虔诚叩问,幼时随祖父习字,常于绍兴古城的青石板路上流连,为白墙黛瓦间的兰草、竹影、野花所痴迷,15岁拜入当地花鸟画家门下,从《芥子园画谱》入手,系统研习工笔花鸟的勾勒、晕染技法,尤对宋徽宗《芙蓉锦鸡图》、吕纪《四季花鸟卷》中“形神兼备”的追求心摹手追,1980年考入中国美术学院国画系,师从陆俨少、卢坤峰等名师,在“师古人”与“师造化”的辩证中,逐渐明确“以生活为源,以笔墨为魂”的创作理念。

90年代,陈喜春进入创作转型期,他厌倦了传统花鸟画的程式化表达,耗时三年走遍江南水乡,在绍兴的沈园、杭州的西湖、苏州的拙政园写生,记录下牡丹沾露、荷塘听雨、枇杷压枝的真实瞬间,这一时期,他大胆将工笔的细腻与写意的洒脱结合,如《江南春色》中,工笔牡丹的瓣瓣层次分明,背景却以写意笔法挥洒春雨,形成“细笔写形,粗笔写气”的独特语言,21世纪后,他的画风愈发成熟,题材从“名花异卉”转向“田园小景”——菜畦边的萝卜、竹篮里的鲜果、篱笆上的牵牛,皆入画中,赋予花鸟画“人间烟火”的温度。

艺术风格:江南美学的“当代转译”

陈喜春的画,是江南文化基因的现代表达,其风格可概括为“三境”:

一是“笔墨之境”,他善用“破墨法”与“积墨法”,以淡墨为底,浓墨点睛,如画荷叶,先以淡墨铺陈大形,再以浓墨勾写叶脉,墨色层次分明,既见宋画的“厚重”,又有文人画的“灵动”,线条上,工笔部分如“春蚕吐丝”,细腻绵长;写意部分如“折钗股”,刚劲有力,形成“刚柔相济”的节奏感。

二是“构图之境”,他打破传统花鸟画的“折枝”构图,借鉴园林“移步换景”的理念,常以“扇面”“斗方”等小尺幅,通过“留白”“穿插”“虚实”,营造“小中见大”的空间感,如《荷塘清趣》,仅取半片荷叶、两朵荷花、三尾游鱼,大片留白中似有荷香浮动,意境悠远。

三是“意境之境”,他的画不追求“奇崛”,而是于平凡处见真情。《枇杷熟了》中,金黄的枇杷压弯枝头,竹篮散落几颗掉落的果实,背景是斑驳的篱笆与远处的炊烟,没有刻意的诗题,却让人联想到江南初夏的丰收喜悦,这正是他“雅俗共赏”的追求——让艺术走出书斋,走进寻常百姓家。

代表作品:江南风物的“诗意切片”

陈喜春的每一幅作品,都是江南风物的“活态档案”,以下是部分代表作的梳理:

| 作品名称 | 创作年代 | 艺术特色 | 收藏/展览情况 |

|---|---|---|---|

| 《江南春色》 | 2005年 | 工笔牡丹与写意春雨结合,牡丹设色淡雅,雨丝以淡墨晕染,营造“雨润江南”的朦胧美 | 中国美术馆收藏,全国花鸟画展金奖 |

| 《荷塘清趣》 | 2012年 | 写意荷花与工笔蜻蜓,荷叶泼墨酣畅,蜻蜓翅翼透明如纱,动静相宜 | 北京画院“当代花鸟名家邀请展”展出 |

| 《枇杷熟了》 | 2018年 | 田园小景,工笔枇杷细腻写实,写意枝干苍劲,竹篮质感逼真,充满生活气息 | 上海博物馆“江南文化特展”收藏 |

| 《竹篱菊影》 | 2020年 | 菊花以没骨法画就,色彩淡黄如秋阳,竹篱以焦墨勾写,背景淡墨渲染秋雾 | 浙江美术馆“新时代江南画展”展出 |

艺术影响:从“画者”到“文化传播者”

陈喜春的艺术成就,不仅体现在作品本身,更在于他对江南花鸟画传承与创新的推动,他曾任浙江画院花鸟画工作室主任,培养青年画家数十人,提出“笔墨当随时代,更要随生活”的教学理念,鼓励学生从生活中汲取灵感,其作品多次参加全国美展、国际艺术博览会,并被中国美术馆、上海博物馆、浙江美术馆等权威机构收藏,成为研究当代江南花鸟画的重要样本。

他致力于“艺术普及”,在绍兴、杭州等地开设“喜春花鸟画公益课堂”,让普通民众感受传统绘画的魅力,出版《陈喜春花鸟画集》《江南笔墨——我的创作笔记》等专著,系统阐述“生活化花鸟画”的创作理念,被誉为“江南文化的绘画代言人”。

相关问答FAQs

问:陈喜春的花鸟画为何能体现“江南特色”?

答:陈喜春的江南特色,首先体现在题材选择上——他画的多是江南水乡常见的荷、牡丹、枇杷、竹子、菜蔬等,这些元素是江南生活的“日常符号”;其次在笔墨上,他善用淡雅的色彩(如淡黄、浅粉、淡青)和灵动的线条,模仿江南烟雨朦胧的意境;最重要的是,他的画充满“生活温度”,无论是《枇杷熟了》的丰收喜悦,还是《荷塘清趣》的闲适恬淡,都源于他对江南生活的细腻观察,让江南文化不再是抽象的符号,而是可感的生活场景。

问:陈喜春在创作中如何平衡“传统”与“现代”?

答:陈喜春的平衡之道,在于“守正创新”。“守正”是守住传统花鸟画的笔墨根基——工笔的精细、写意的洒脱、诗书画印的结合,这些都是传统艺术的精髓;“创新”则体现在两个方面:一是题材的拓展,他从传统“名花”转向“田园小景”,让花鸟画更贴近当代生活;二是构图与审美的现代化,他借鉴平面构成中的“留白”“虚实”理念,让画面更符合当代观众的视觉习惯,同时保留传统“意境美”,既让老观众感到亲切,又让年轻观众觉得“好看、易懂”。