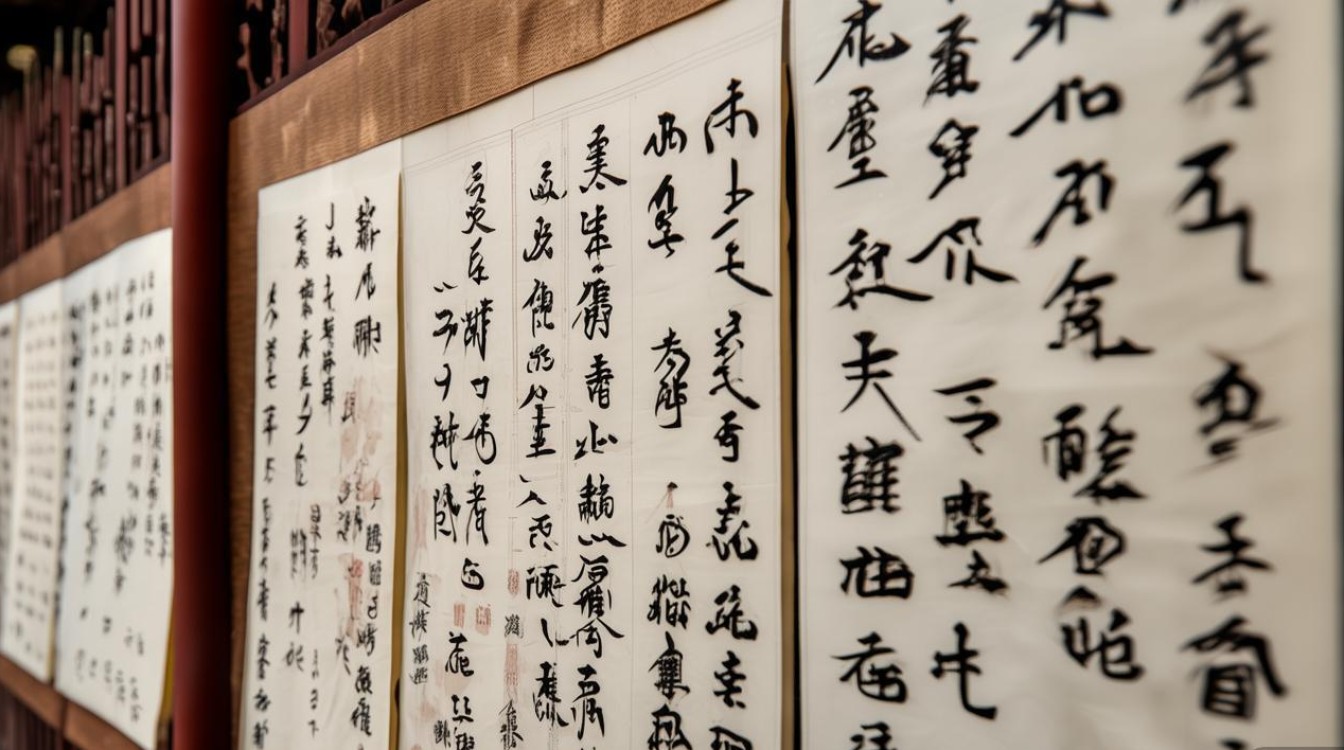

佛教书法展是将佛教文化精神与中国书法艺术深度融合的专题展览,既展现了笔墨间的宗教情怀,也传递了“字里见禅、墨中悟道”的东方美学,自佛教传入中国,书法便成为传播教义的重要载体,从魏晋南北朝的写经抄经,到唐宋碑刻与文人禅意书法,再到当代跨界创作,佛教书法始终以笔墨为媒介,承载着慈悲、智慧与空寂的宗教内核,成为中华文化“儒释道”交融的生动见证。

从历史脉络看,佛教书法的发展与佛教中国化进程同步,魏晋南北朝时期,译经活动频繁,抄写佛经成为僧侣与信众的修行方式,此时的书法以“写经体”为主,如敦煌遗书中的《金刚经》,笔画端严,结字朴拙,兼具实用性与宗教庄严性,唐代佛教鼎盛,碑刻书法达到高峰,颜真卿的《多宝塔碑》将儒家“正大气象”与佛教“庄严国土”结合,雄浑大气;怀素的《自叙帖》则以狂草演绎“禅悦之境”,笔势连绵如流水,体现“无住生心”的禅理,宋代文人书法兴起,苏轼、黄庭坚等将禅意融入行草,追求“无意于佳乃佳”的自然之境,如苏轼《寒食帖》的沉郁顿挫,暗合佛教“无常”观;元代赵孟頫提出“以书明道”,其《胆巴碑》融合晋唐法度与禅意静气,成为儒佛书法的典范。

不同时期的佛教书法风格各异,其文化内涵亦随之演变,具体可概括如下:

| 时期 | 代表书家/作品 | 艺术风格 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|

| 魏晋南北朝 | 敦煌写经、《龙门二十品》 | 端严朴拙,隶楷过渡 | 以书弘法,庄严修行 |

| 唐代 | 颜真卿《多宝塔碑》、怀素《自叙帖》 | 雄浑狂放,气象万千 | 佛法鼎盛,以书载道 |

| 宋代 | 苏轼《寒食帖》、黄庭坚《松风阁诗》 | 自然洒脱,禅意蕴藉 | 文人禅悦,心性外化 |

| 元代 | 赵孟頫《胆巴碑》 | 端丽秀逸,儒佛融合 | 以书明道,调和传统 |

当代佛教书法展在传承传统的基础上,更注重创新与传播,展览通过梳理历代经典作品,展现佛教书法的历史脉络与美学价值;结合现代科技与跨界艺术,如通过数字投影呈现“一笔佛”的创作过程,或与当代艺术家合作,将佛教元素融入装置艺术,让古老书法焕发新生,展览还常设互动体验区,让观众尝试抄写心经,在笔墨实践中感受“书禅一味”的宁静,实现从“观展”到“修行”的沉浸式体验。

佛教书法展的价值,不仅在于艺术欣赏,更在于文化传承与精神启迪,它让我们看到,书法不仅是技法的展现,更是心性的修行;佛教不仅是宗教信仰,更是智慧的源泉,当笔墨遇见禅意,便成就了跨越千年的文化对话,也为当代人提供了一方安顿心灵的净土。

FAQs

-

佛教书法与普通书法的主要区别是什么?

佛教书法以传播佛教教义、修行心性为核心,内容多选自佛经、偈语、禅诗等,风格上追求“庄严”与“空灵”的统一,强调笔墨中的宗教情怀与禅意;普通书法则以文学、记录或审美为主要目的,内容涵盖诗词、文章等,风格更侧重个人情感与艺术表现,宗教色彩较弱。

-

当代佛教书法展如何吸引年轻观众?

当代佛教书法展通过“传统+创新”的模式吸引年轻群体:一是运用科技手段,如VR展厅、动态书法投影,增强互动性与趣味性;二是跨界融合,邀请当代艺术家、设计师参与创作,将佛教元素与现代审美结合,如推出“禅意文创”“书法盲盒”等衍生品;三是结合生活场景,如举办“书法疗愈”“抄经静修”等活动,让年轻人在快节奏生活中体验笔墨的宁静,感受传统文化的当代价值。