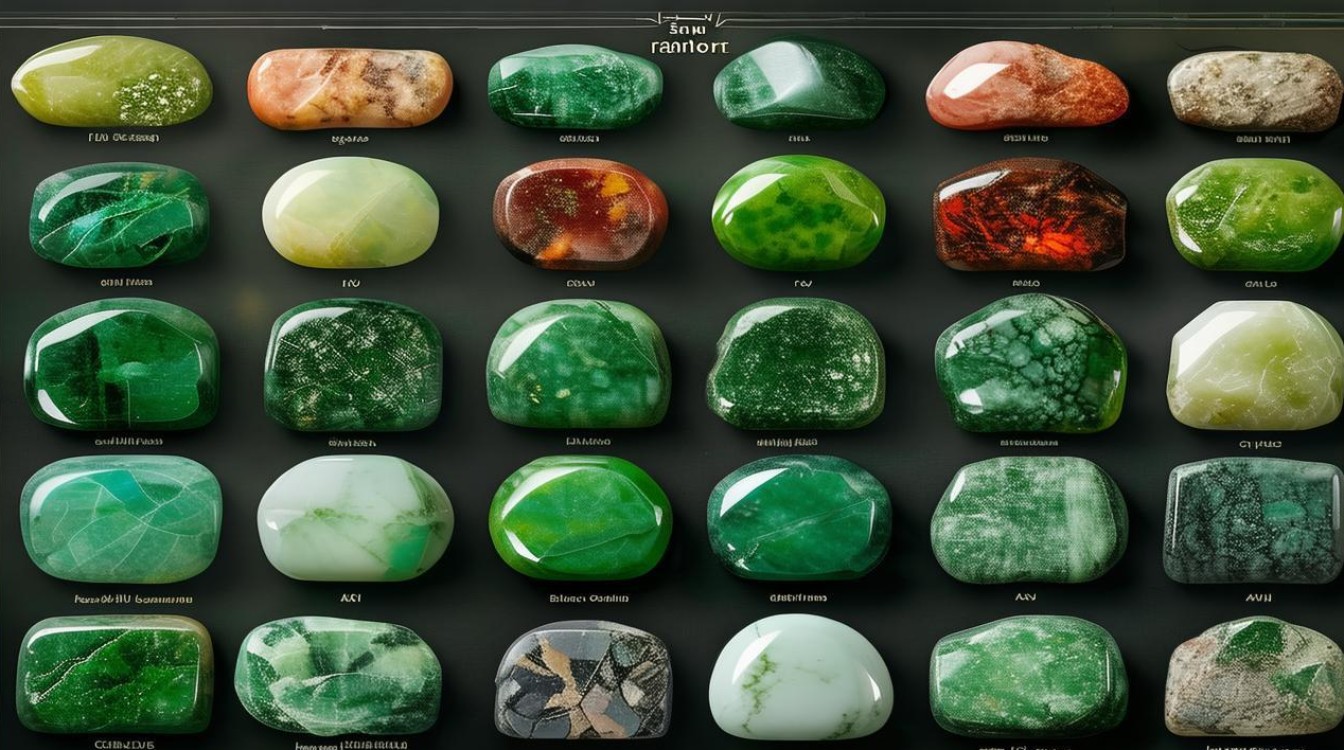

翡翠的“种”是评价其价值的核心指标,指翡翠的结构、透明度、质地及矿物颗粒间的结合紧密程度,综合反映了翡翠的细腻度与光泽感,根据结构细腻度、透明度及颜色分布特征,翡翠的种可划分为多个等级,从顶级收藏级到普通佩戴级,价值差异显著,以下结合分类表格及详细解析,系统梳理翡翠的主要种别及其特点。

翡翠的种分类详解

顶级种:玻璃种与冰种

玻璃种是翡翠中的极品,其结构为隐晶质,矿物颗粒粒径<0.01mm,肉眼及放大镜下均不可见颗粒,质地致密如玻璃,透明度达全透明(水头≥9分),颜色以无色、淡绿或浅紫为主,纯净度极高,偶含少量点状棉(俗称“雪花棉”),玻璃种翡翠在强光下会呈现明显的“荧光效应”,光泽刚性足,是收藏市场的硬通货,每克价格可达数万至数十万元。

冰种次之,结构为细粒-隐晶质,颗粒粒径0.01-0.05mm,透明度亚透明(水头7-8分),如冰块般通透,但可见少量细小棉絮或石纹,颜色以无色、浅绿、蓝绿为主,偶见“冰飘花”(绿色或蓝色花丝分布),冰种翡翠兼具美观与性价比,是高端饰品的主流选择,每克价格数千至数万元。

中高档种:糯种、芙蓉种与白底青种

糯种是市场最常见的种别,结构为中细粒,颗粒粒径0.05-0.1mm,透明度半透明至微透明(水头5-6分),质地如熬化的糯米汤,细腻中带朦胧感,根据透明度进一步分为“糯冰种”(接近冰种,水头6-7分)和“糯化种”(颗粒更粗,水头4-5分),颜色多样,无色、浅绿、紫罗兰、飘花均有,价格每克数百至数千元,适合日常佩戴。

芙蓉种结构细腻,颗粒粒径0.03-0.05mm,透明度半透明(水头6分),颜色以淡绿或浅绿为主,分布均匀,如初绽芙蓉花,光泽柔和,芙蓉种翡翠质地温润,少棉无纹,是中档翡翠中的佳品,每克价格约1000-3000元。

白底青种结构中粗粒,颗粒粒径0.1-0.2mm,透明度不透明至微透明(水头≤4分),底色为乳白色,绿色鲜艳呈团块状或脉状分布,色根明显,其特点是“白绿分明”,对比强烈,常用于雕刻题材,每克价格数百至数千元,取决于绿色面积与鲜艳度。

中低档种:豆种、油青种与花青种

豆种是翡翠中最常见的低端种别,结构为粗粒,颗粒粒径>0.2mm,肉眼可见明显颗粒感,如一粒粒绿豆堆积,故称“豆种”,透明度不透明(水头≤3分),颜色以绿色、青色或黄色为主,分布不均,常有“十豆九空”(绿色多则质地松)的说法,豆种翡翠价格亲民,每克数十至数百元,适合预算有限的消费者。

油青种结构细粒-隐晶质,颗粒粒径0.05-0.1mm,透明度半透明(水头5-6分),颜色以暗绿、灰绿或蓝绿为主,带油脂光泽,色调偏暗,其特点是“耐看”,但缺乏鲜艳感,价格每克数百元,常用于制作蛋面或小件饰品。

花青种结构粗细不均,颗粒粒径0.1-0.3mm,透明度微透明至半透明(水头3-5分),颜色呈脉状、团块状分布,杂乱无章,色根明显且颜色深浅不一,花青种翡翠质地粗糙,价格较低,每克数十至数百元,多用于雕刻或低价手镯。

特殊种:金丝种、干青种与马牙种

金丝种结构细粒,颗粒粒径0.01-0.05mm,透明度半透明(水头6分),绿色呈丝状、条带状或絮状分布,定向排列,如金丝缠绕,颜色以阳绿或翠绿为主,丝路清晰者为上品,每克价格数千至数万元,是中高档翡翠中的特色品种。

干青种结构粗粒,颗粒粒径>0.2mm,透明度不透明(水头≤2分),颜色为浓绿或墨绿,但质地粗糙,含较多黑色杂质(铬铁矿),干青种“水头”差,敲击声沉闷,常被雕刻成薄型饰品以显绿色,价格每克数十至数百元。

马牙种结构极粗,颗粒粒径>0.3mm,透明度不透明(水头≤2分),颜色以浅绿或白色为主,带白色斑驳,如马牙状,质地松散,易开裂,马种翡翠价值最低,每克仅数十元,多用于低档摆件或旅游纪念品。

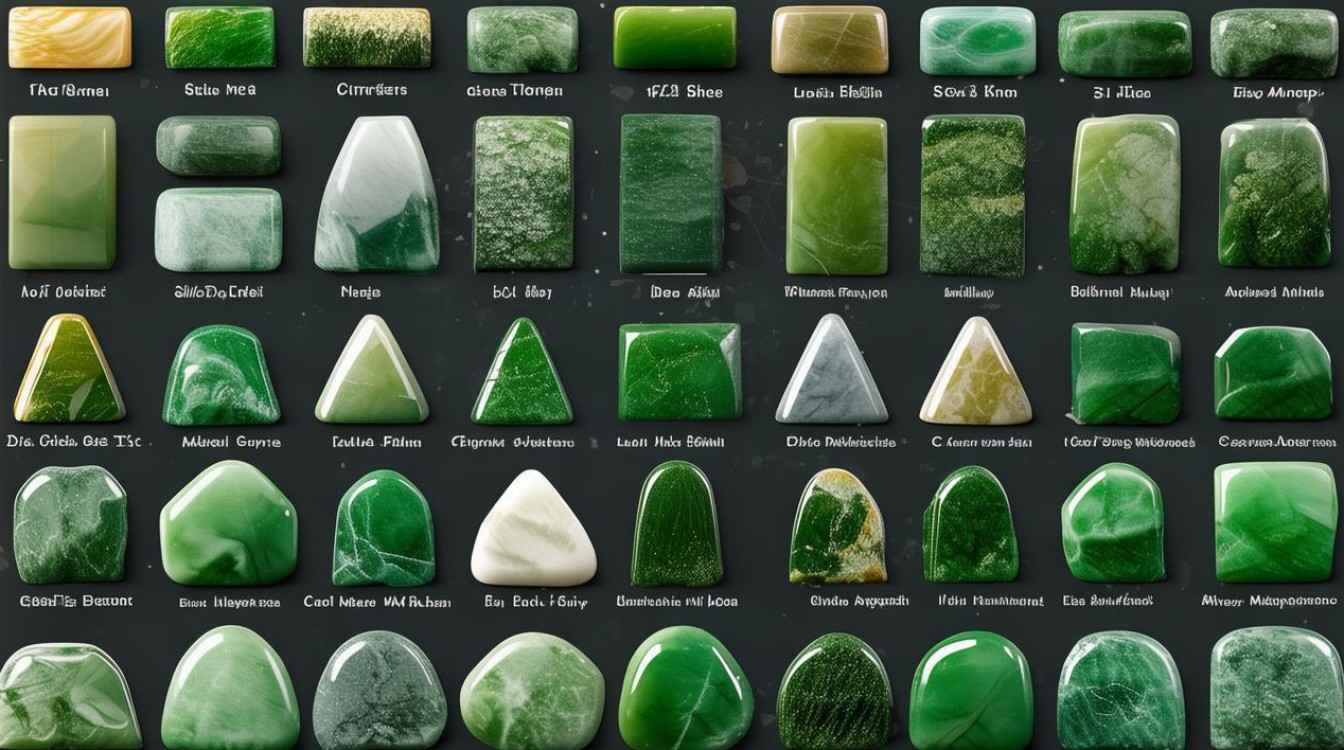

翡翠种别特征速查表

| 种名 | 结构特征 | 透明度(水头) | 颜色表现 | 市场价值(每克) | 典型特征 |

|---|---|---|---|---|---|

| 玻璃种 | 隐晶质(颗粒<0.01mm) | 全透明(≥9分) | 无色、淡绿、浅紫 | 数万-数十万元 | 起荧光,刚性足,无棉 |

| 冰种 | 细粒-隐晶质(0.01-0.05mm) | 亚透明(7-8分) | 无色、浅绿、冰飘花 | 数千-数万元 | 冰块感,少量棉絮 |

| 糯冰种 | 中细粒(0.05-0.08mm) | 半透明(6-7分) | 无色、浅绿、飘花 | 千元-数千元 | 接近冰种,朦胧感强 |

| 糯化种 | 中细粒(0.08-0.1mm) | 微透明(4-5分) | 浅绿、紫罗兰 | 数百-千元 | 糯米汤质感,颗粒感弱 |

| 芙蓉种 | 细粒(0.03-0.05mm) | 半透明(6分) | 淡绿、浅绿(均匀) | 千元-数千元 | 芙蓉花色,光泽柔和 |

| 白底青种 | 中粗粒(0.1-0.2mm) | 不透明-微透明(≤4分) | 底色白,绿色鲜艳 | 数百-数千元 | 白绿分明,色根明显 |

| 豆种 | 粗粒(>0.2mm) | 不透明(≤3分) | 绿、青、黄(分布不均) | 数十-数百元 | 颗粒感强,如绿豆状 |

| 油青种 | 细粒-隐晶质(0.05-0.1mm) | 半透明(5-6分) | 暗绿、灰绿、蓝绿 | 数百元 | 油脂光泽,色调偏暗 |

| 花青种 | 粗细不均(0.1-0.3mm) | 微透明-半透明(3-5分) | 绿色杂乱,色根明显 | 数十-数百元 | 颜色分布不均,有花斑 |

| 金丝种 | 细粒(0.01-0.05mm) | 半透明(6分) | 绿色呈丝状/条带状 | 数千-数万元 | 金丝缠绕,定向排列 |

| 干青种 | 粗粒(>0.2mm) | 不透明(≤2分) | 浓绿、墨绿(含黑点) | 数十-数百元 | 水头差,质地粗糙 |

| 马牙种 | 极粗(>0.3mm) | 不透明(≤2分) | 浅绿、白色(带斑驳) | 数十元 | 马牙状结构,易开裂 |

翡翠的种别划分以“结构细腻度”为核心,结合透明度与颜色特征,从玻璃种的顶级细腻到马牙种的粗糙松散,价值呈阶梯式下降,选购时需结合预算与需求:收藏首选玻璃种、冰种;日常佩戴可考虑糯种、芙蓉种;低价市场则以豆种、油青种为主,需注意,“种”与“水”(透明度)、“色”(颜色)共同决定翡翠价值,三者需综合评估,不可片面追求单一指标。

相关问答FAQs

Q1:翡翠的“种”和“水”有什么区别?

A:翡翠的“种”指结构、质地及颗粒结合紧密程度,反映翡翠的细腻度与光泽感;“水”指透明度,由光线在翡翠内部的穿透能力决定,两者相互关联:种好的翡翠(如玻璃种)通常水头足(透明度高),但种差(如豆种)也可能因厚度增加而略有透光,不过整体仍显浑浊,简单说,“种”是“质”,“水”是“透”,共同决定翡翠的观感与价值。

Q2:如何通过翡翠的种判断其真伪?

A:天然翡翠的种别结构自然,如玻璃种、冰种颗粒极细,肉眼不可见;糯种、豆种颗粒感明显但分布均匀,仿翡翠(如B货、C货)常通过酸洗、注胶处理,结构会被破坏:B货翡翠结构松散,可见酸蚀纹(蜘蛛网状),透明度异常但无荧光;C货染色翡翠颜色浮于表面,沿裂隙分布,呆板不自然,天然翡翠“种老”(结构细腻)的敲击声清脆,仿制品声音沉闷,需结合专业鉴定证书综合判断。