画家祝亚明,1953年出生于江苏苏州,自幼浸润于江南水乡的温润文脉,对绘画展现出超乎同龄人的敏感与热爱,少年时,他常于姑苏园林中临摹亭台楼阁、山水草木,师从当地名家习得传统笔墨技法,后又考入苏州工艺美院系统学习,再深造于中央美术学院国画系,师承李可染、周思聪等艺术大师,奠定了深厚的传统功底与开阔的艺术视野,祝亚明的艺术生涯跨越四十余载,从早期对江南景致的细腻描摹,到中期对中西融合的探索,再到晚年对人文精神的深刻叩问,其作品始终贯穿着“笔墨当随时代,根脉深植传统”的创作理念,在中国当代画坛独树一帜。

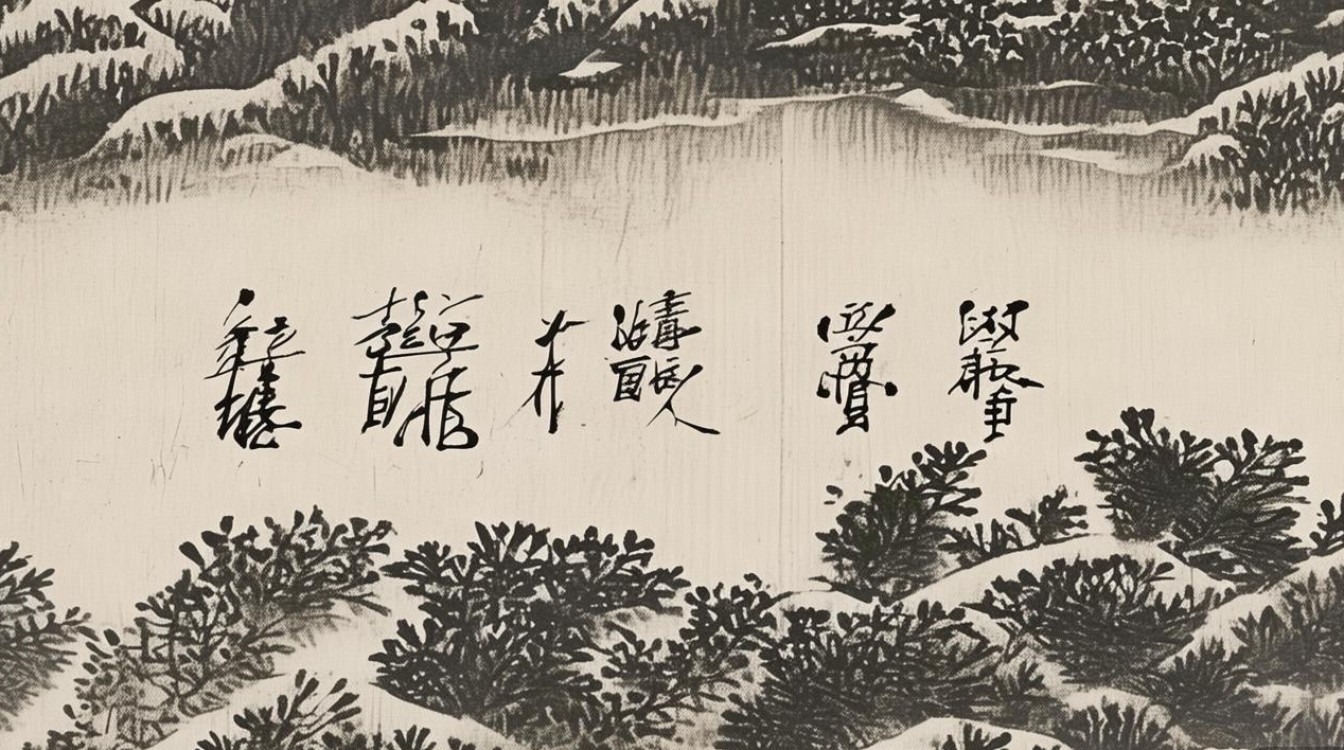

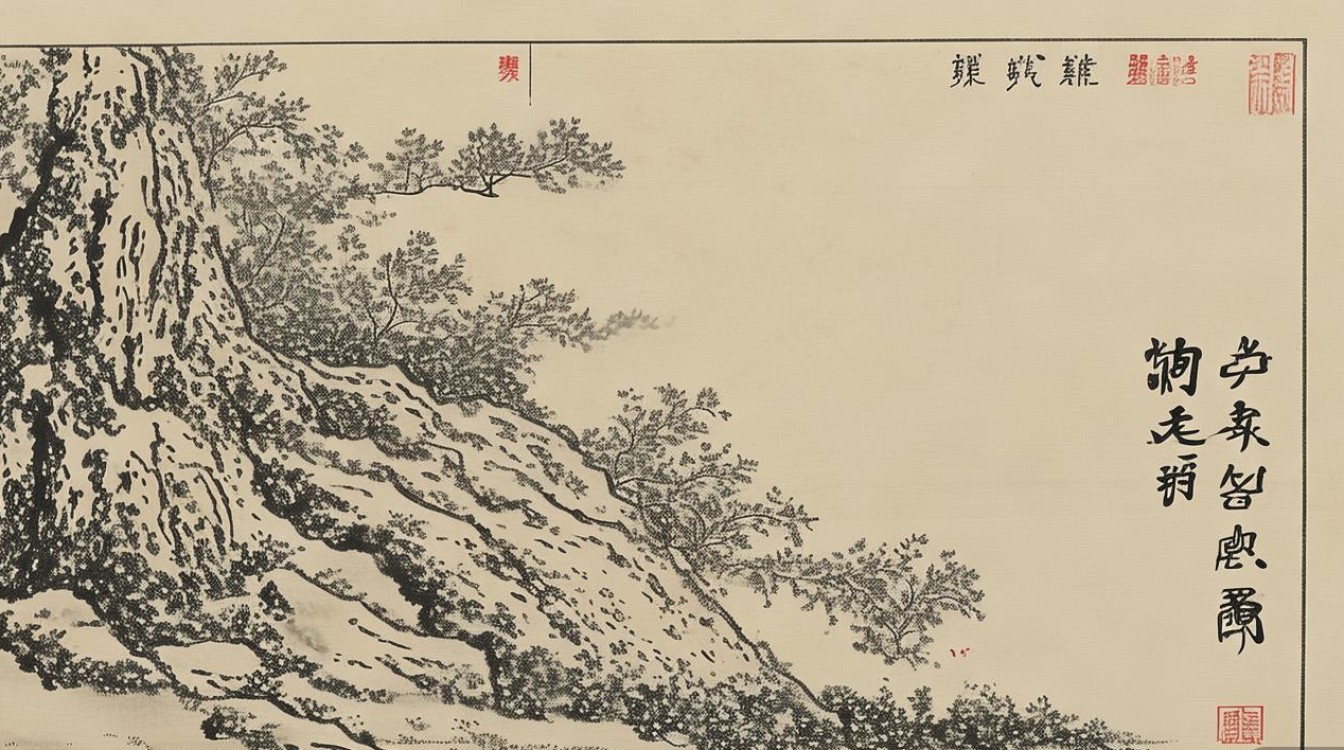

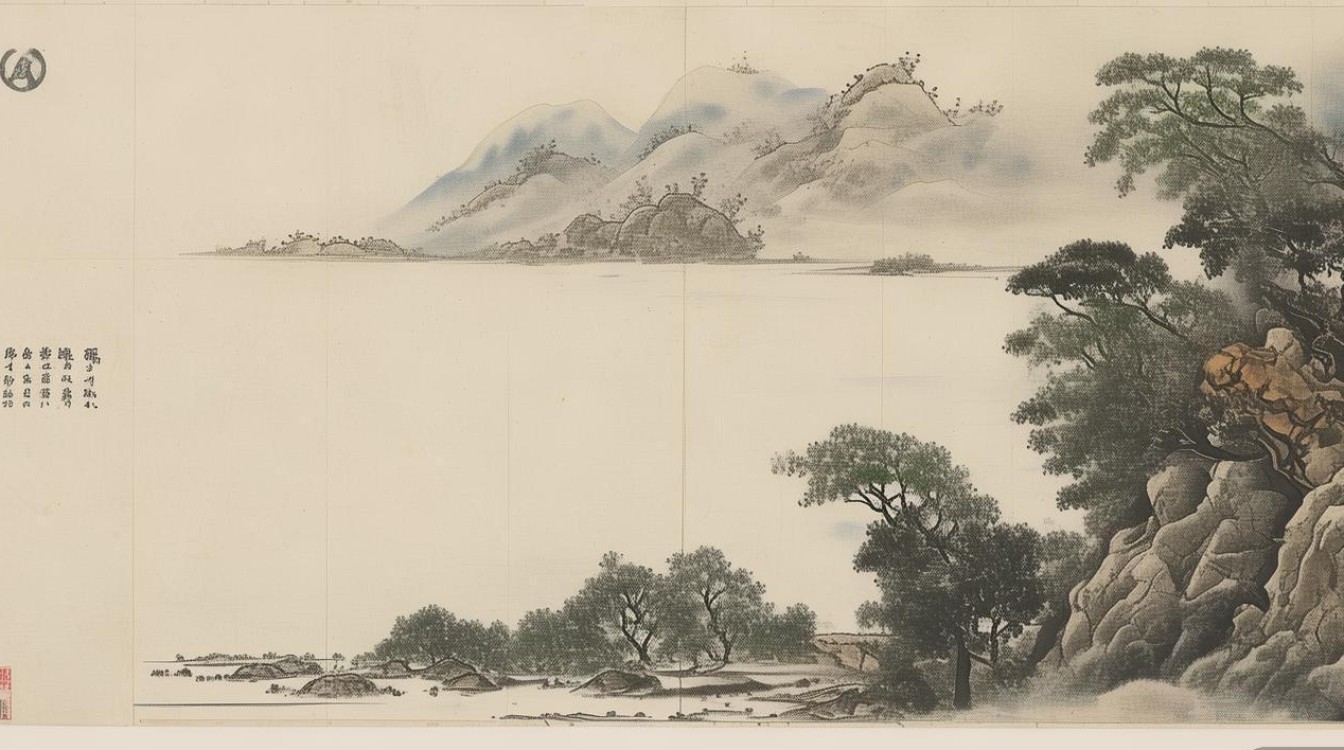

祝亚明的艺术风格以“水墨光影”为核心,他打破传统中国画“墨分五色”的固有范式,将西方印象派对光影的捕捉与中国画的写意精神巧妙融合,早期作品如《烟雨江南图》(1985年),以工笔重彩描绘苏州水乡的清晨薄雾,青瓦白墙在氤氲墨色中若隐若现,细腻的笔触中透着江南的温婉与诗意;中期代表作《光影荷韵》(1998年),则改写意笔法为“破墨积墨”并用,通过墨色的浓淡干湿表现荷塘光影的流转,荷叶的浓墨与荷瓣的淡彩交织,既有传统水墨的空灵,又具光影的视觉张力,被评论家称为“用东方语言讲述光影的诗篇”,进入21世纪后,其创作转向对都市生活的关注,《都市掠影》系列(2010-2015年)以苍劲的笔墨勾勒城市建筑的轮廓,用泼墨与留白表现车水马龙的喧嚣与孤独,画面中传统笔墨的“写”与当代题材的“实”碰撞出强烈的艺术冲击力,彰显出艺术家对时代脉搏的敏锐把握。

作为江南文人画在当代的重要传承者,祝亚明的艺术成就不仅体现在作品创新上,更在于他对传统美学的当代转译,他提出“笔墨是根,光影是翼”,主张在坚守中国画“气韵生动”美学内核的基础上,吸收西方艺术的构成与光影元素,拓展水墨画的表现边界,其作品多次入选全国美展并获奖,如《烟雨江南图》获第七届全国美展银奖,《都市夜话》获江苏省文艺大奖美术奖,并被中国美术馆、江苏省美术馆、苏州博物馆等机构收藏,他致力于艺术教育,曾任苏州国画院院长、江苏省美术家协会副主席,培养了一批青年画家,为江南画派的发展注入新活力。

以下是祝亚明艺术生涯的重要年表:

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1953年 | 出生于江苏苏州,自幼随父习画,临摹古代画谱。 |

| 1970年 | 考入苏州工艺美院国画系,系统学习传统笔墨与工笔技法。 |

| 1978年 | 作品《园林小景》入选江苏省青年美展,首次亮相专业艺术舞台。 |

| 1985年 | 《烟雨江南图》获第七届全国美展银奖,确立江南山水画家的地位。 |

| 1998年 | 完成代表作《光影荷韵》,探索水墨与光影的融合,风格趋于成熟。 |

| 2005年 | 任苏州国画院院长,提出“江南画派当代化”理念,推动传统题材创新。 |

| 2010年 | 《都市掠影》系列启动,转向都市题材创作,获江苏省文艺大奖美术奖。 |

| 2020年 | “水墨江南·光影时代——祝亚明艺术四十年回顾展”在苏州博物馆举办,展出作品120余件。 |

相关问答FAQs

Q1:祝亚明的“水墨光影”风格是如何将中国传统笔墨与西方光影元素融合的?

A1:祝亚明的融合并非简单叠加,而是以中国画的“笔墨骨法”为基础,将西方印象派的光影观察方式转化为水墨语言的“明暗节奏”,例如在《光影荷韵》中,他通过“破墨法”让浓淡墨色自然晕染,模拟阳光穿透荷叶的光斑效果;用“留白”表现水面的反光,以“焦墨”勾勒荷瓣的轮廓,既保留了传统笔墨的书写性,又通过墨色的层次变化营造出光影的立体感,这种融合不是对西方艺术的模仿,而是将光影作为“情感载体”,让水墨画在当代语境下更具表现力。

Q2:祝亚明的作品为何常以江南为主题?这一主题承载了他怎样的艺术追求?

A2:江南是祝亚明的精神原乡,其作品中的江南不仅是地理概念,更是文化符号与情感寄托,他笔下的江南既有“小桥流水人家”的诗意栖居,也有“烟雨朦胧”的文人情怀,更有对传统文明在现代化进程中变迁的思考,通过描绘江南,他试图在快节奏的当代社会中,守护一种“慢”的美学——细腻的笔触是对传统的敬畏,光影的融入是对时代的回应,最终在“传统”与“当代”的张力中,构建出属于中国人的文化身份认同。