画家杨贵书,出生于20世纪50年代末的江南水乡,自幼浸润在吴门画派的氤氲墨香中,后师从山水画大家李可染先生,成为当代中国画坛“笔墨当随时代”的践行者,他以山水画为基,兼修花鸟与人物,作品既有传统笔墨的筋骨,又具现代构成的意趣,尤以“写意性山水”独树一帜,被业界誉为“能将江南温婉与北方雄浑熔于一炉的造境者”。

杨贵书的艺术之路,始于对传统的深耕,少年时,他每日临摹《芥子园画谱》,对范宽的雄浑、倪瓒的空灵、石涛的奔烂熟于心,青年时代,他负笈北上,进入中央美术学院国画系系统学习,师从李可染先生后,更悟得“为山河立传”的真谛,李先生强调“可贵者胆,所要者魂”,这一理念贯穿了杨贵书的创作生涯——他既不满足于对传统的简单复刻,也不盲目追逐西方现代艺术的潮流,而是以传统笔墨为“根”,以自然造化为“源”,在写生中提炼时代精神,他的写生足迹遍布大江南北:从漓江的烟雨到秦岭的苍茫,从江南的粉墙黛瓦到黄土高原的沟壑纵横,每处风景都成为他艺术灵感的催化剂。

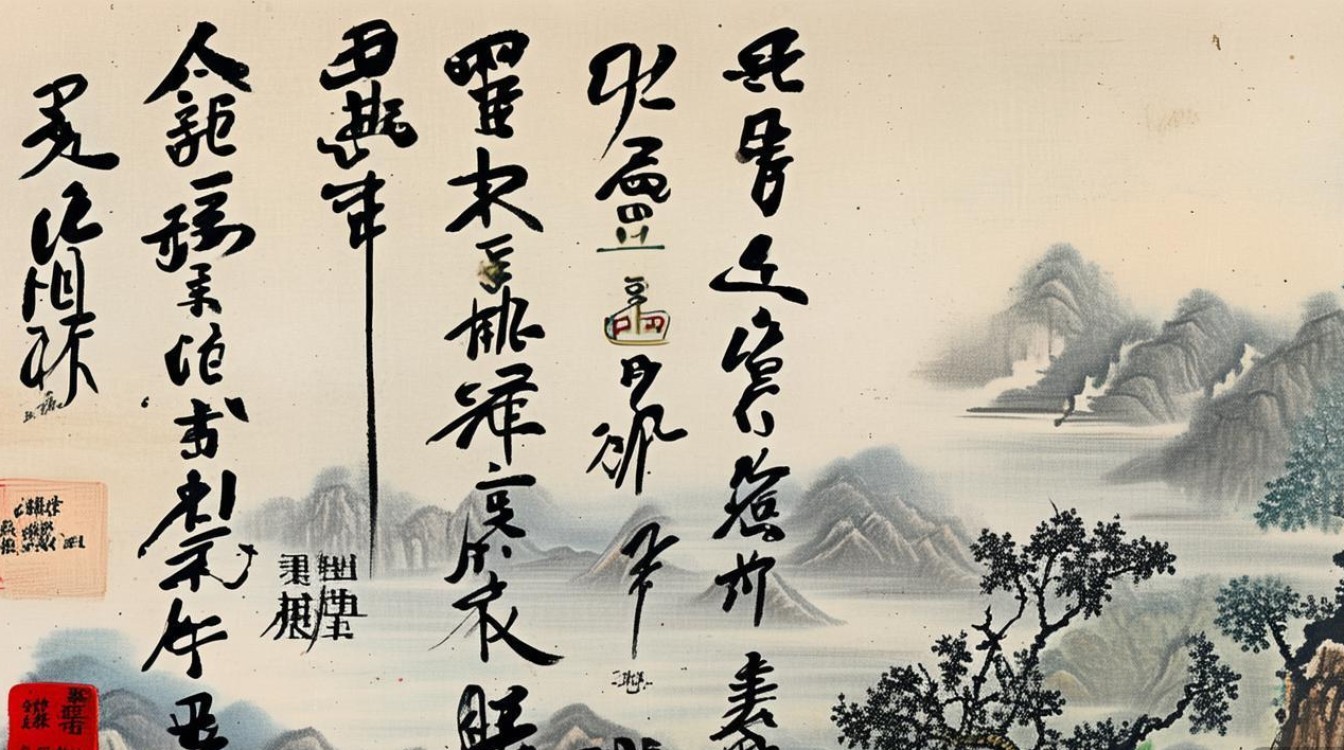

在艺术风格上,杨贵书的作品呈现出“墨韵生动,意境悠远”的特质,他擅长运用“破墨法”与“积墨法”,通过墨色的浓淡干湿变化,营造出空间的层次感,他的《故园春色》系列,以江南水乡为题材,用淡墨勾勒远山,浓墨点染近树,中景的房屋则以赭石和花青晕染,既保留了吴门画派的雅致,又通过现代构图的疏密对比,赋予传统题材新的生命力,而《西部山魂》系列则一改江南的温婉,以焦墨勾勒山石的嶙峋轮廓,辅以泼墨表现云海的流动,线条刚劲如铁,墨色浑厚如金,展现出北方山水的磅礴气势,有评论家指出:“杨贵书的画,是‘看的山’与‘心中的山’的融合——他笔下的山既有具象的形态,又有抽象的精神,是艺术家对自然与生命的深度思考。”

杨贵书的艺术成就,不仅体现在作品本身,更在于他对中国画创新的探索,他提出“笔墨三境界”理论:第一境“师古人”,传承传统技法;第二境“师造化”,从自然中汲取灵感;第三境“师心源”,将个人情感与时代精神融入笔墨,这一理论指导着他的创作实践,也影响了众多后辈画家,近年来,他尝试将西方抽象艺术的构成元素与中国画的“留白”理念结合,在《水墨问道》系列中,以几何形的墨块分割画面,再以流畅的线条串联,形成“似与不似之间”的视觉效果,引发观者对传统与现代关系的思考。

杨贵书还致力于艺术教育与社会推广,他曾任多所美术学院客座教授,培养了一批青年画家;他通过“写生公益行”活动,带领学生深入乡村,用画笔记录时代变迁,其作品《乡村振兴图》系列,便是对这一实践的生动呈现——画中的梯田、新居、劳作的农民,既充满生活气息,又饱含对乡土中国的深情。

杨贵书艺术年表(部分)

| 时间 | 阶段 | 代表作品 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 1975-1980 | 传统学习期 | 《临范宽溪山行旅图》 | 笔墨扎实,忠实于传统范式 |

| 1985-1995 | 写生探索期 | 《漓江烟雨》 | 融合南北宗技法,注重实景写生 |

| 2000-2010 | 风格成熟期 | 《故园春色》系列 | 江南温婉与现代构图结合 |

| 2015-至今 | 创新突破期 | 《水墨问道》系列 | 融入抽象构成,探索笔墨新可能 |

相关问答FAQs

Q1:杨贵书的山水画为何能融合江南与北方的地域特色?

A1:这源于他“读万卷书,行万里路”的艺术实践,杨贵书出生于江南,自小受吴门画派熏陶,奠定了温婉雅致的笔墨底色;后赴北方求学并长期写生,深入秦岭、太行等地,吸收北方山水的雄浑之气,他在创作中既不刻意强调地域差异,也不简单拼接元素,而是以“中得心源”为核心,将江南的“韵”与北方的“势”内化为个人艺术语言,形成“刚柔并济”的独特风格。《江南忆》中,他以北方的斧劈皴表现江南山石的肌理,再用江南的披麻皴勾勒云雾,既保留了地域特征,又突破了传统山水的地域界限。

Q2:杨贵书对“传统与创新”的关系有何独特见解?

A2:他认为“传统是创新的起点,而非终点”,杨贵书强调,传统不是僵化的技法堆砌,而是历代艺术家对自然与生命的理解;创新也不是对传统的背离,而是在传统基础上的“创造性转化”,他曾说:“笔墨没有新旧,只有高低——好的传统笔墨能承载时代精神,好的创新则能让传统活起来。”他在《数字时代》系列中,用传统水墨表现现代都市的玻璃幕墙与车流,通过“墨分五色”的层次感模拟光影变化,既保留了中国画的审美内核,又回应了时代主题,实现了“笔墨当随时代”的艺术追求。