吴镇(1280-1354),字仲圭,号梅花道人、梅花和尚,浙江嘉兴人,元代画坛“元四家”之一,其书法成就虽常为绘画盛名所掩,实则是元代文人书法中极具个性与深意的存在,吴镇书法远承晋唐,近接宋元,在赵孟頫复古书风主导的元代,他以“写心”为旨,将个人性情、笔墨意趣与时代精神熔铸一体,形成了沉郁古朴、奇崛恣肆的独特书风,为后世文人书法提供了“以书载道”的典范。

书法风格的形成与师承渊源

吴镇书法的成长,深植于元代特定的文化土壤,元代政权更迭,汉族文人多退隐山林,“以艺遣兴”成为精神寄托,书法不再仅仅是实用工具,更是抒发胸臆、安顿灵魂的载体,吴镇一生布衣,隐居嘉兴魏塘,以卖卜为生,寄情书画,其“渔父”“墨竹”题材的作品,皆暗含对乱世超脱的追求,这种“隐逸”心境直接影响了书法的气韵。

在师承上,吴镇早年广泛涉猎晋唐经典,楷书取法钟繇的古朴与王羲之的雅逸,结字宽博,用笔沉稳;行书则受杨凝式“神仙起居法”的欹侧之态与米芾“刷字”的率性影响,但去其险峻,存其醇厚;草书尤得怀素“自叙帖”的连绵气势,却以“墨法”调和其狂放,形成“狂而不乱、奇而不怪”的特质,他曾在《题墨竹诗》中自述:“老夫写竹似怀素,飘萧自得野仙趣”,可见其对前人的取法并非机械模仿,而是以“我”为主,融会贯通。

艺术特点:以“笔墨性情”为核心的多元表达

吴镇书法的核心在于“笔墨性情”,其用笔、结字、章法、墨色皆围绕“写心”展开,呈现出沉郁、奇崛、质朴、自然的多元面貌。

用笔:圆劲含蓄,屋漏痕中见筋骨

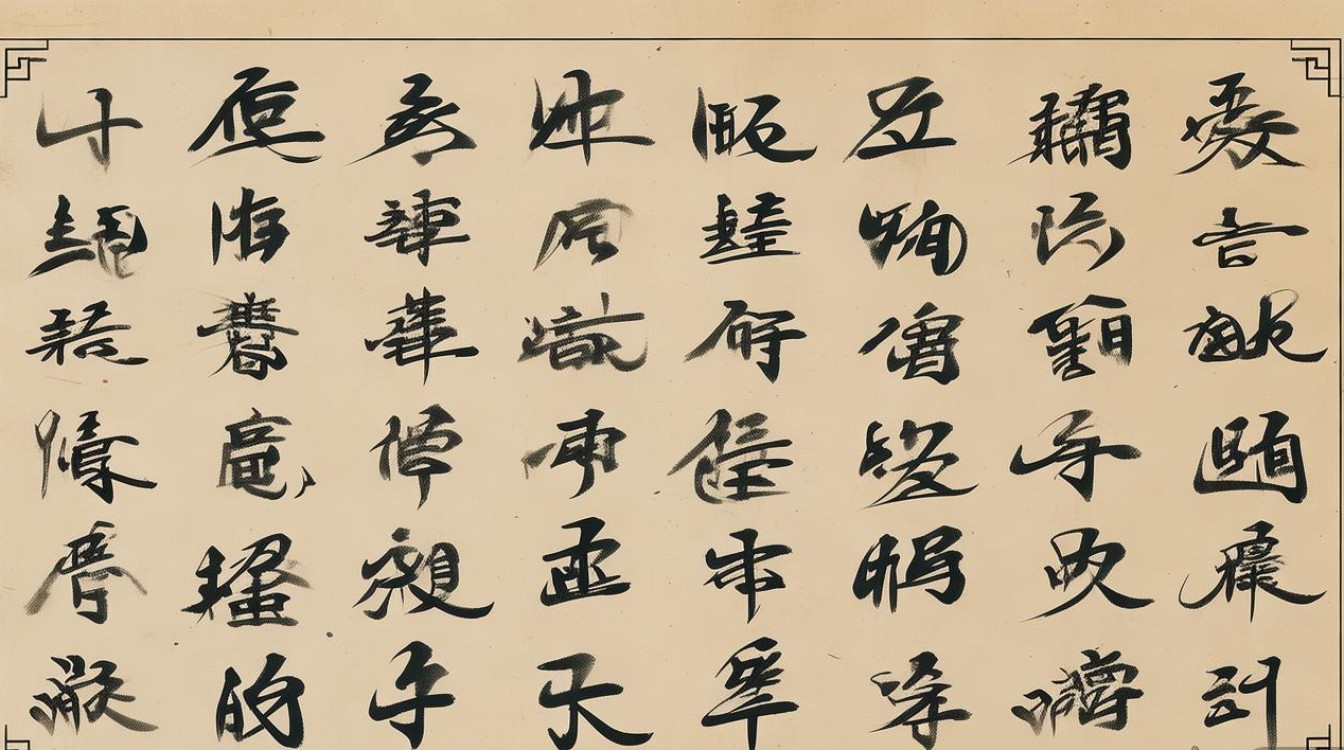

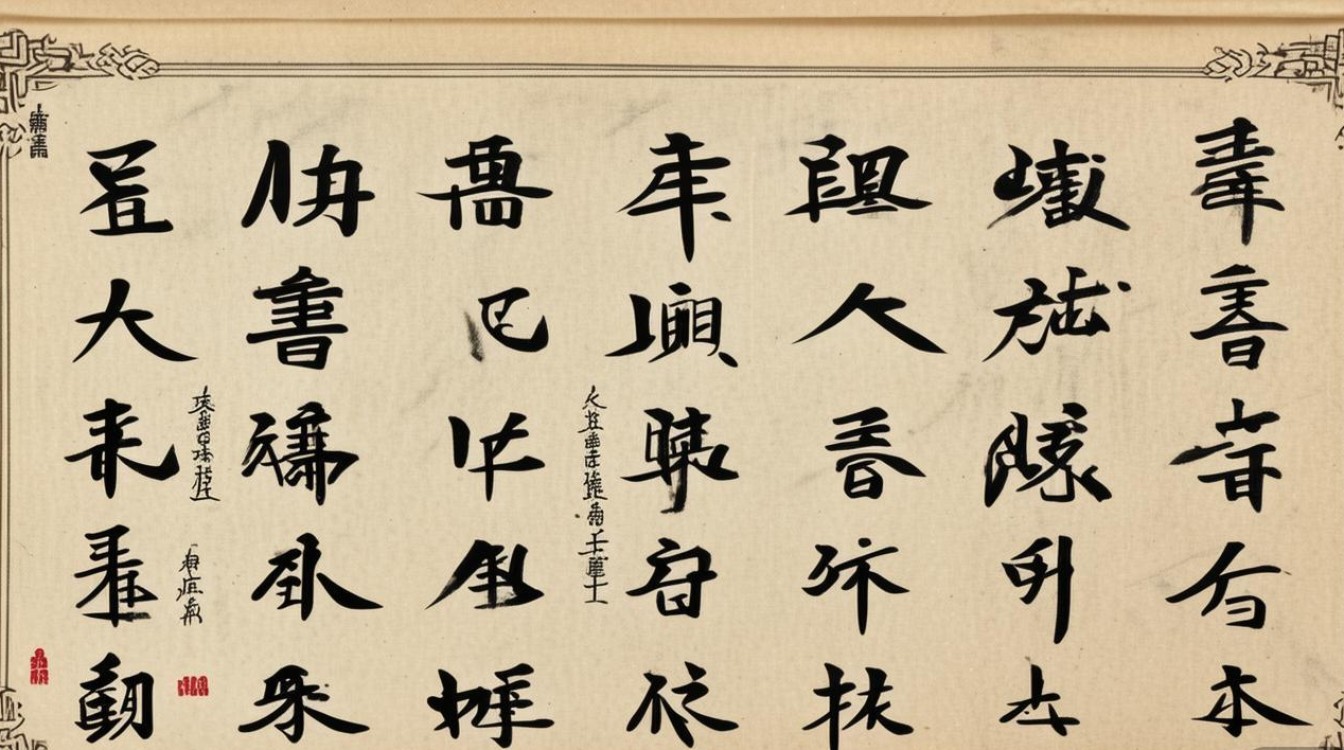

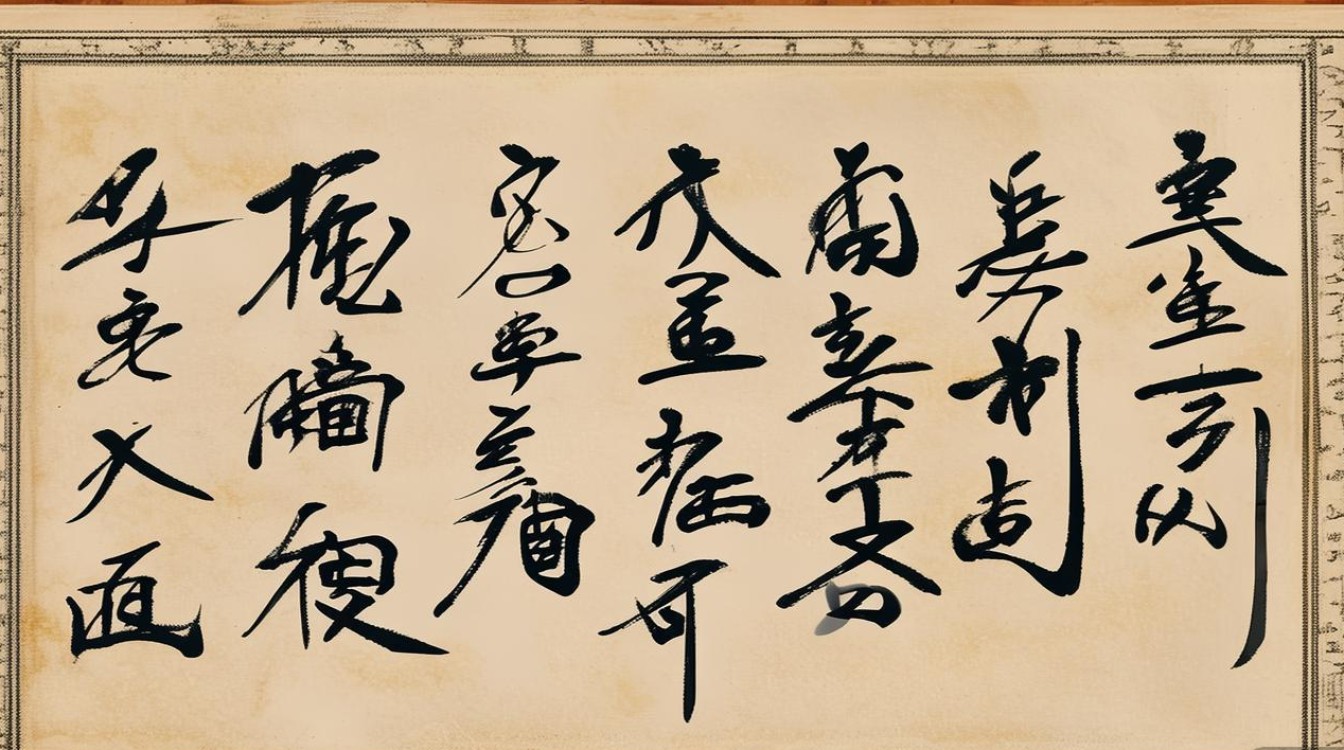

吴镇书法以中锋行笔为主,辅以侧锋取势,线条圆劲如“铁画银钩”,又含“屋漏痕”般的自然涩意,其楷书《心经》卷(故宫博物院藏),笔画沉静内敛,横画平而不板,竖画直而不僵,转折处含蓄圆融,无刻意雕琢之痕,似老僧抄经,静穆中透出虔诚;行书《题渔父词》轴(上海博物馆藏),则中侧并用,提按分明,横画起笔藏锋,收笔轻顿,竖画悬针垂露相间,既有王羲之的“遒媚”,又有杨凝式的“萧散”,笔势往来如行云流水,暗合渔父“烟波钓隐”的闲适与孤傲。

结字:欹侧取势,奇崛中寓平正

吴镇书法的结字打破唐楷的平正规范,以欹侧、错落、大小变化营造动态平衡,其草书《草书渔父词》卷(台北故宫博物院藏),字形大小悬殊,“西塞山前白鹭飞”的“飞”字斜向左伸,“桃花流水鳜鱼肥”的“肥”字则右倾下沉,通过欹侧对比形成视觉张力;而“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”三句,字形渐趋紧凑,收笔处多连带,似渔舟渐远,归于烟波,结字的疏密变化暗合诗意节奏,这种“奇而不怪、险中求稳”的结字,正是其“从心所欲不逾矩”的体现。

章法:疏可走马,密不透风,气韵贯通

吴镇书法的章法布局,善于通过行距、字距的疏密对比营造节奏感,草书作品多“疏可走马”,行距开阔,字距紧密,字与字之间以牵丝连带,形成“一笔书”的连贯气势,如《草书心经》卷,283字一气呵成,行距均匀,字距紧密,牵丝萦绕,似瀑布倾泻,一泻千里;行书作品则“密不透风”,如《题墨竹诗》轴,字字独立而气脉相连,密集处如竹林丛生,疏朗处如竹叶轻摇,整体章法既呼应绘画的“留白”理念,又暗合文人“密不透风,疏可走马”的审美追求。

墨色:浓淡枯湿,五色纷呈见性情

吴镇书法对墨色的运用堪称一绝,其墨色变化丰富,浓淡枯湿相济,既承米芾“墨戏”之趣,又具董源山水“墨分五色”的层次感。《草书渔父词》卷中,“斜风细雨”四字以浓墨书就,笔画饱满,似雨势滂沱;“不须归”三字则以淡墨枯笔,飞白自然,似雨过天晴,渔舟远去,墨色的浓淡变化与诗意情境完美融合;《心经》卷则以浓墨为主,间以淡墨提神,墨色温润如玉,传递出静穆超然的宗教情怀。

代表作品赏析:从“书迹”到“心迹”的升华

吴镇传世书法作品不多,但件件堪称“心迹”的载体,以下三件代表作可窥其书法全貌。

| 作品名称 | 书体 | 尺寸 | 收藏地 | 艺术特点简述 |

|---|---|---|---|---|

| 《草书渔父词》卷 | 草书 | 纵30cm,横63cm | 上海博物馆 | 以怀素狂草为骨,融米芾墨戏之趣,笔势连绵,墨色浓淡变化,字形欹侧取势,渔父孤傲隐逸之情跃然纸上。 |

| 《心经》卷 | 楷书 | 纵25.8cm,横263cm | 故宫博物院 | 楷书工稳,笔画沉静,结字宽博,转折圆融,如老僧抄经,静穆中见虔诚,是吴镇“以书载道”的典型。 |

| 《题墨竹诗》轴 | 行书 | 纵82.7cm,横29cm | 台北故宫博物院 | 行书与墨竹画相映成趣,笔画刚劲,结字奇崛,章法疏密有致,体现“书画同源”的艺术理念。 |

与绘画的关联:书画同源的笔墨实践

吴镇书法与其绘画密不可分,二者在笔墨语言、精神内核上高度统一,其墨竹画以“写意”为核心,用笔“如写字”,撇捺转折如书法笔法,竹叶的“个”字、“介”字字形皆源自书法结字;而书法题跋则常与绘画内容呼应,如《墨竹图》轴(故宫博物院藏)题诗:“写竹还是写竹,画竹还是画竹”,看似矛盾,实则强调“以书入画”的笔墨自觉,他认为“士大夫词翰,一出胸次”,书法与绘画皆是“胸中逸气”的抒发,故其书法有“画意”,绘画有“书韵”,共同构建了“书画同源”的文人艺术范式。

历史影响与后世评价

元代书坛,赵孟頫以“复古”正风气,倡导“书法用笔千古不易”,吴镇则以其“写心”的个性书风,成为元代文人书法中“尚意”一派的代表,明代徐渭评其书法“狂草逸品,有不可一世之概”,清代傅山更以“宁拙毋巧,宁丑毋媚”的书风遥承吴镇“奇崛自然”的笔墨精神,其书法虽未如赵孟頫那样影响一代书风,却为后世文人提供了“不拘法度、直抒性情”的创作范式,尤其在明清大写意书法中留下了深刻印记。

相关问答FAQs

Q1:吴镇书法与他的绘画有何内在关联?

A1:吴镇书法与绘画是“笔墨同源、心境相通”的关系,在笔墨上,他主张“以书入画”,绘画中的线条、结字(如墨竹的叶形)直接借鉴书法用笔,如画竹的撇捺如书法的悬针、垂露;在精神上,书法与绘画皆是其“隐逸情怀”的载体,绘画中的“渔父”“墨竹”题材,与书法中的《渔父词》《题墨竹诗》等题跋,共同传递出他对超脱世俗的追求,二者互为表里,构成完整的文人艺术表达。

Q2:吴镇书法在元代书坛的地位如何?与赵孟頫书风有何区别?

A2:吴镇是元代书坛“尚意”书风的代表,与赵孟頫“尚法”书风形成鲜明对比,赵孟頫倡导“复古”,追求晋唐法度,书法风格典雅平和,是元代书坛的主流;吴镇则不拘泥于法度,更注重“写心”,书法风格奇崛恣肆、沉郁古朴,体现了元代文人在乱世中“以艺遣兴”的精神追求,二者虽路径不同,但共同丰富了元代书法的内涵,吴镇书法因其独特的个性,成为元代文人书法中不可或缺的一环。