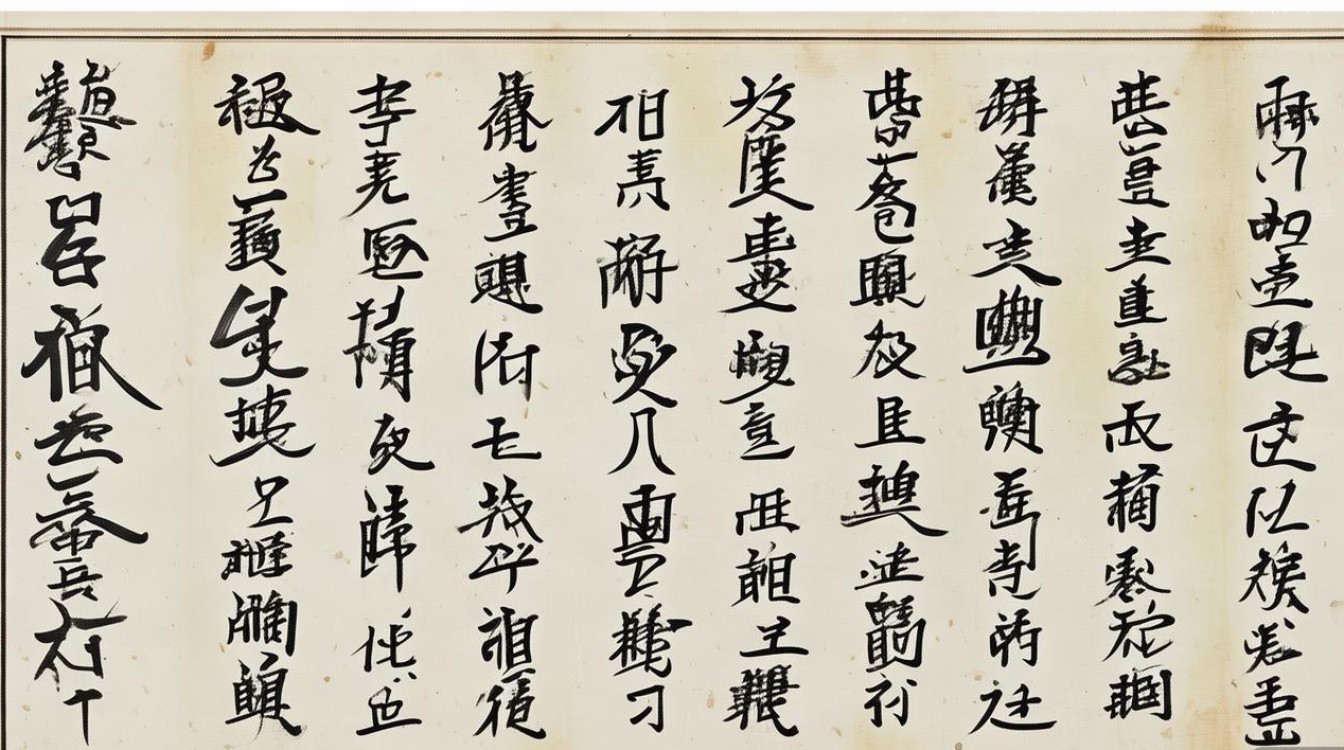

《书谱》是唐代书法家孙过庭于垂拱三年(687年)创作的书法作品,既是中国书法史上重要的理论著作,也是草书艺术的经典范本,作为书法作品,《书谱》墨迹纸本,纵27.2厘米,横898.24厘米,现藏于台北故宫博物院,全卷351行,共3700余字,以其精妙的笔法、生动的章法和深刻的理论内涵,成为后世研习书法的必修课。

孙过庭生活在初唐时期,这一阶段书法正处于由晋代“尚韵”向唐代“尚法”过渡的关键时期,他早年师从王羲之、王献之的书法传统,兼采汉魏笔意,结合自身对书法的体悟,创作出《书谱》这一理论与实践相结合的典范,作品内容以论述书法源流、技法、创作心态为主,文字本身就是对书法美学的精准诠释,而其书写时的挥洒自如,更将理论文字转化为可视的艺术形象,实现了“文”与“书”的高度统一。

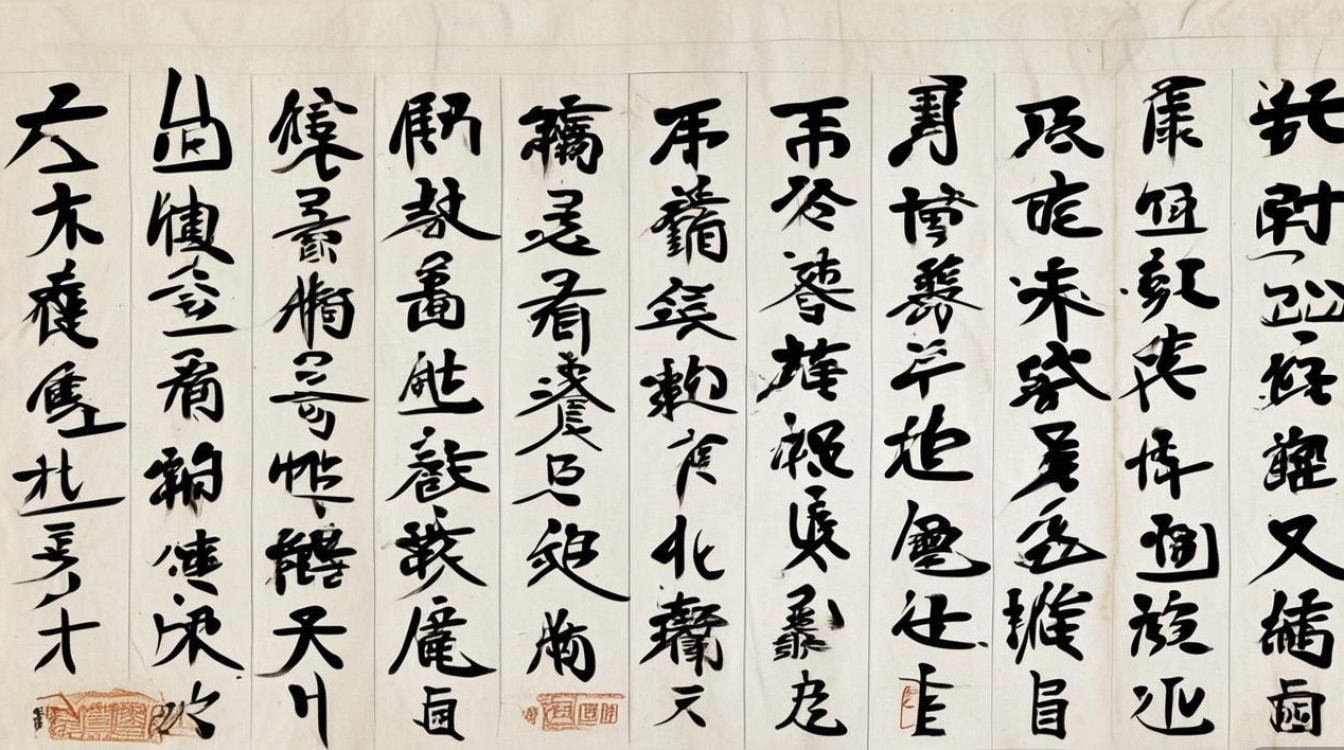

从书法艺术特色来看,《书谱》的笔法以“俊拔坚劲”著称,既有王羲之的“内擫”笔意,又融入了汉隶的雄浑气象,其用笔“逆入平出”,起笔藏锋含蓄,行笔中锋为主,转折处圆中寓方,提按分明,如“点画如坠石,如枯藤,如列阵排云”,展现出极强的节奏感和力量感,结字上,《书谱》打破了草书常见的连绵缠绕,以“欹正相生”为原则,字形或长或短,或大或小,笔画穿插避让,重心偏移却不失平衡,如“违而不犯,和而不同”,在动态中求稳定,于险绝中见平和,章法布局更是《书谱》的精髓所在,全卷行距疏朗,字距紧密,行与行之间呼应顾盼,字与字之间牵丝引带,形成“行气贯通”的整体感,墨色上,浓润与枯涩相间,随着书写情绪的起伏自然变化,如“带燥方润,将浓遂枯”,增强了作品的视觉层次和情感张力。

作为理论著作,《书谱》全文凡两千余言,系统阐述了书法的起源、演变、技法原则和创作心态,孙过庭提出“古不乖时,今不同弊”的创作观,强调既要继承传统精华,又要避免因循守旧,符合时代审美;主张“情动形言,取会风骚之意”,认为书法应表达作者的情感与思想,达到“达其情性,形其哀乐”的境界,这些观点不仅指导了唐代以后的书法创作,至今仍是书法艺术的核心理论。

《书谱》的历史价值不仅在于其艺术成就,更在于它架起了理论与实践的桥梁,后世书法家如黄庭坚、董其昌等均对其推崇备至,黄庭坚称其“草书《书谱》甚佳,乃时代所有”,董其昌则认为“孙过庭《书谱》,余尝谓为《兰亭》后第一妙迹”,作为学习草书的范本,《书谱》既保留了王羲之草书的典雅,又融入了孙过庭个人的刚健风格,为初学者提供了规范的技法路径,也为高阶创作者提供了艺术创新的灵感源泉。

相关问答FAQs

Q1:《书谱》作为书法理论著作,其核心观点是什么?

A1:《书谱》的核心观点包括:一是“古不乖时,今不同弊”,强调书法创作需在继承传统的基础上创新,既不违背时代审美,也不流于时弊;二是“智巧兼优,心手双畅”,主张技法与情感并重,既要掌握精湛的笔墨技巧,又要通过书法表达内心的情感与思想;三是“同自然之妙有,非力运之能成”,认为书法的最高境界是效法自然,而非刻意雕琢,追求“天人合一”的艺术效果。

Q2:学习草书为何要临摹《书谱》?

A2:临摹《书谱》对学习草书有三方面重要意义:其一,《书谱》的笔法规范严谨,既保留了王羲之草书的圆转流畅,又融入了清晰的使转提按,是掌握草书基本技法的最佳范本;其二,其章法布局“行气贯通”,字与字、行与行的呼应关系处理得当,有助于学习者理解草书的整体节奏与空间构成;其三,《书谱》是理论与实践结合的典范,通过临摹可直观感受孙过庭“文”与“书”统一的创作理念,提升对草书艺术内涵的理解,避免陷入“为技法而技法”的误区。