王遐举(1909—1995),原名王士藻,号涤翁,湖北荆州人,是中国当代杰出的书法艺术家、教育家,被誉为“20世纪隶书大家”,他的一生以笔墨为伴,深耕传统,锐意创新,其书法艺术以隶书成就最为卓著,同时兼擅楷、行、篆诸体,在书坛独树一帜,对当代书法的传承与发展产生了深远影响。

生平经历:笔墨人生,岁月淬炼

王遐举出生于湖北荆州的一个书香世家,自幼受家庭熏陶,对诗词书画展现出浓厚兴趣,幼年时因家境清贫,无力购买纸墨,他便以树枝为笔、沙地为纸,日复一日练习书法,奠定了坚实的童子功,12岁拜当地名儒李宜滋为师,系统学习《说文解字》、诗词歌赋及书法技法,主攻欧阳询楷书与汉隶,打下了“楷法谨严、隶书有根”的根基,1927年,他考入武昌中华大学国文系,因时局动荡、经济拮据,仅读一年便辍学,后辗转武汉、上海等地,以鬻字、卖文为生,这段经历虽艰辛,却让他得以遍观前人法帖,在与文人墨客的交流中拓宽了艺术视野。

新中国成立后,王遐举的艺术生涯迎来转机,1950年,他进入中南军政委员会文化部,从事文物鉴定与整理工作,接触到大量古代碑刻与书法真迹,对汉碑的研习进入新阶段,1957年,他调任北京中国画院(现北京画院)画师,专职从事书法与绘画创作,有机会与启功、李苦禅等艺术大家切磋技艺,艺术理念日臻成熟,1980年,他被聘为中央文史研究馆馆员,1985年当选为中国书法家协会理事,逐渐成为全国书法界的领军人物,晚年,他仍笔耕不辍,致力于书法教育,培养后学,直至1995年在北京逝世,享年86岁。

艺术风格:融古铸今,隶书独步

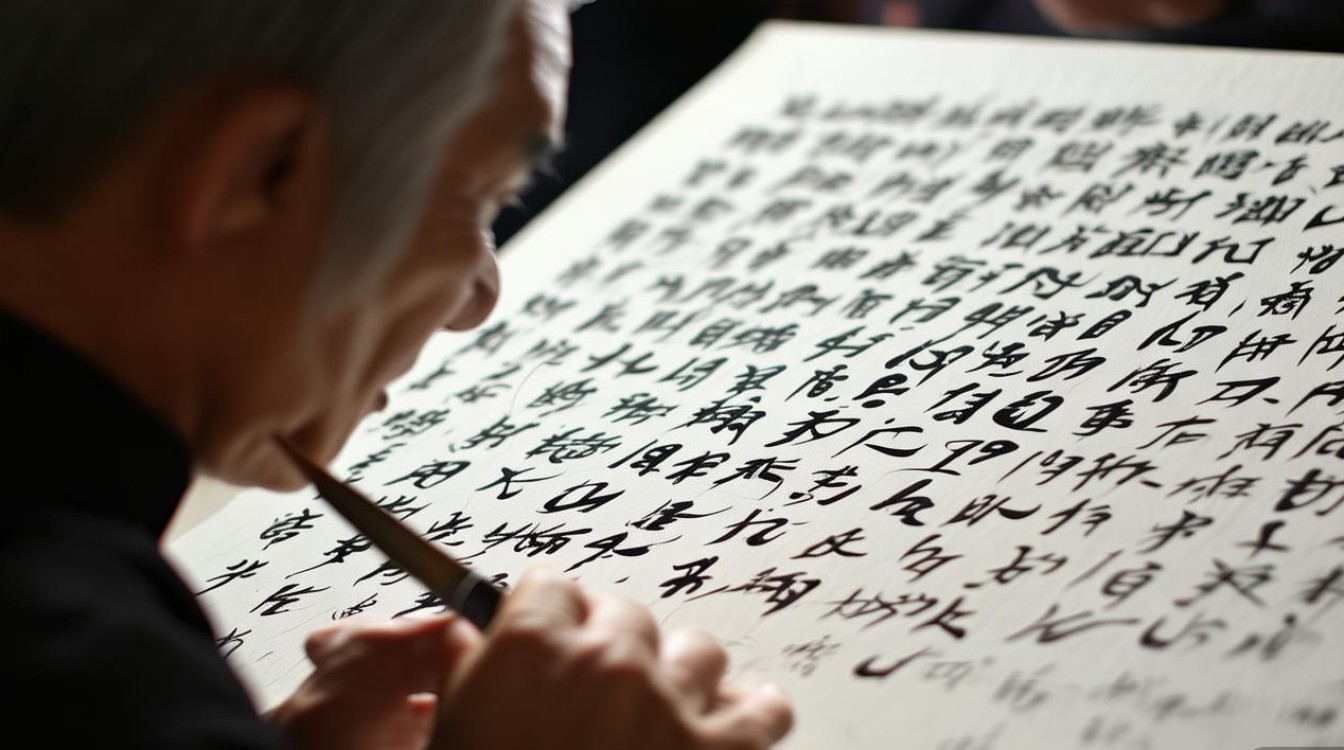

王遐举的书法艺术以隶书为核心,成就最高,影响最广,他一生深耕汉碑,遍临《张迁碑》《曹全碑》《礼器碑》《石门颂》等经典汉隶,却不拘泥于一碑一帖,而是博采众长,融会贯通,其隶书风格可概括为“方圆兼备、刚柔相济、古朴雄健、气韵贯通”。

用笔上,他中锋行笔,藏头护尾,笔画沉雄厚重,如“屋漏痕”“折钗股”,力透纸背,尤其擅长处理波磔(隶书标志性笔画“蚕头燕尾”),既保留汉隶的开张之势,又通过提按顿挫赋予其节奏感,避免僵硬刻板,如《张迁碑》的方笔雄浑与《曹全碑》的圆笔秀润,被他巧妙结合,形成“方中寓圆、圆中见方”的独特笔法。

结字上,他打破汉隶扁平取势的常规,在保持隶书“蚕头燕尾”“一波三折”特征的基础上,融入楷书的端庄与行书的灵动,字形或方正茂密,或修长疏朗,重心安稳而姿态多变,笔画穿插避让有度,既守汉隶法度,又具个人面貌,被评论家称为“王体隶书”。

除隶书外,王遐举的楷书学欧阳询、颜真卿,笔力遒劲,结构严谨;行书取法王羲之、米芾,流畅自然,意态洒脱,但其艺术成就始终以隶书为最高,正如他自己所言:“隶书乃书体之根,得隶书真谛,则诸体皆通。”

代表作品:风骨神韵,墨香永存

王遐举的书法作品众多,既有鸿篇巨制,也有尺片小品,每一件都彰显其深厚的艺术功底与文化修养,以下为其最具代表性的几件作品:

隶书《岳阳楼记》(1982年)

此作是王遐举晚年的巅峰之作,纸本纵180厘米,横97厘米,现藏于故宫博物院,作品以《张迁碑》笔法为骨,融《曹全碑》秀润之韵,书写范仲淹《岳阳楼记》全文,全篇气势恢宏,笔力千钧,字形大小错落,疏密有致,波磔开张而不失含蓄,转折方劲而富有弹性,文中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”等名句,更写得神完气足,既体现原文的家国情怀,又彰显书法的艺术张力,被誉为“当代隶书经典”。

隶书《赤壁赋》(1985年)

此作取法《石门颂》的奔放与《礼器碑》的典雅,用笔圆劲流畅,结字扁平舒展,通篇气韵贯通,如行云流水,苏轼《赤壁赋》的文风与王遐举的隶书风格相得益彰,既有文人的儒雅之气,又有书法的雄浑之美,现被多家博物馆收藏。

行书《李白诗轴》(1990年)

此作展现王遐举在行书上的造诣,用笔灵动洒脱,结字欹正相生,既有王羲之的飘逸,又有米芾的跌宕,内容为李白《将进酒》选句,“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”,笔墨酣畅淋漓,情感激越,可见其“诸体皆通”的艺术功底。

王遐举代表作品简表

| 作品名称 | 创作年代 | 书体 | 风格特点 | 收藏机构 |

|---|---|---|---|---|

| 《岳阳楼记》 | 1982年 | 隶书 | 气势恢宏,方圆兼备,法度与个性统一 | 故宫博物院 |

| 《赤壁赋》 | 1985年 | 隶书 | 圆劲流畅,典雅奔放,文墨相融 | 中国美术馆 |

| 《李白诗轴》 | 1990年 | 行书 | 灵动洒脱,欹正相生,情感激越 | 北京画院 |

| 《临张迁碑》 | 1978年 | 隶书 | 方笔雄健,古朴厚重,得汉碑神韵 | 个人收藏 |

历史地位与影响:承前启后,一代宗师

王遐举是中国书法史上承前启后的重要人物,其历史地位主要体现在三个方面:

其一,对汉隶艺术的传承与创新,他打破了清末以来隶书“千人一面”的僵化局面,通过融合汉碑精华,赋予隶书新的时代生命力,使这一古老书体在当代焕发光彩,他的“王体隶书”既守汉隶正脉,又具现代审美,为后学者提供了“师古不泥古”的典范。

其二,推动书法教育普及,王遐举晚年致力于书法教育,通过授课、著述、举办展览等方式,培养了大量书法人才,他主张“书法要有字内功,更要有字外功”,强调文化修养对书法创作的重要性,这一理念影响了一代书家,其出版的《王遐举隶书字帖》《王遐举书法选》等著作,成为书法爱好者临习的重要范本。

其三,促进中外文化交流,作为中国书法界的代表人物,王遐举曾多次赴日本、美国等地举办展览、讲学,向世界展示中国书法艺术的魅力,他的作品被多家国际博物馆收藏,为推动中国书法走向世界作出了重要贡献。

艺术思想:师古出新,文墨兼修

王遐举的艺术思想核心是“师古出新,文墨兼修”,他认为:“书法是心灵的迹化,没有传统的根基是‘野狐禅’,没有个性的创新是‘奴书’。”他强调“读万卷书,行万里路”,主张书法家不仅要精研技法,更要提升文化素养,将诗、书、画、印融会贯通。

在创作中,他注重“以情驭笔”,主张“书为心画”,其作品无论是书写经典诗文还是自作诗词,都饱含情感,或雄浑、或秀雅、或激越,展现出深厚的文化底蕴与人格魅力,他曾说:“写字如做人,要正大、要厚重、要有风骨。”这一理念贯穿于其艺术创作的始终。

相关问答FAQs

问:王遐举的隶书与其他隶书大家(如伊秉绶、何绍基)相比有何独特之处?

答:王遐举的隶书在继承汉碑传统的基础上,形成了“方圆兼备、刚柔相济”的独特风格,与伊秉绶、何绍基相比各有千秋,伊秉绶的隶书以“分书隶篆一体”著称,强调横平竖直、结构方正,风格厚重如“墨猪”,更具装饰性;何绍基则以“回腕执笔、颤笔取势”闻名,用笔个性化极强,风格奇崛险绝,而王遐举的隶书既保留了汉隶的法度与古朴,又融入了楷书的端庄与行书的灵动,笔画提按丰富,结字多变,更贴近当代人的审美,既有庙堂之气,又不失文人情趣,被誉为“雅俗共赏”的典范。

问:王遐举的书法艺术对当代书法教育有哪些启示?

答:王遐举的书法艺术对当代书法教育的启示主要有三点:一是强调“根植传统,勇于创新”,他主张广泛临摹经典碑帖,但反对机械模仿,鼓励在继承中融入个人理解与时代精神,这为当代书法教育指明了“守正创新”的方向;二是注重“文化修养与技法并重”,他认为书法不仅是“技”的展现,更是“道”的体现,书法家需提升诗词、绘画、历史等综合素养,这打破了当代书法教育中“重技法、轻文化”的误区;三是坚持“普及与提高相结合”,他通过通俗的教材、大众化的展览推动书法普及,同时以高水平的创作引领专业发展,这种“双轨并行”的理念,对当代书法教育的均衡发展具有重要借鉴意义。