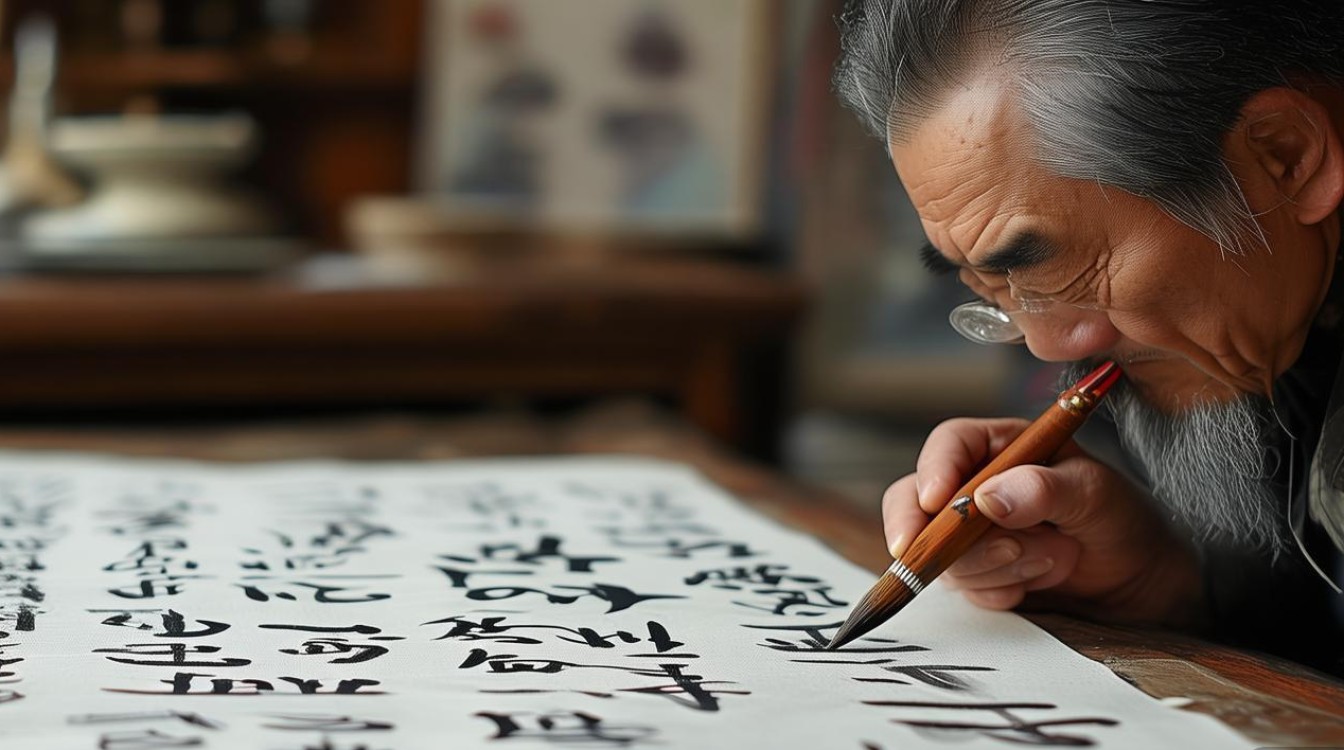

书法家周保国,生于1956年,河南开封人,现为中国书法家协会会员、河南省书法家协会理事、开封市书法家协会副主席,他自幼受家学熏陶,七岁临池,师从著名书法家桑凡先生,深耕书法艺术六十余载,以楷书、行书见长,兼及隶书、草书,其作品既有晋唐风骨,又具时代气息,被誉为“中原书坛的中坚力量”。

周保国的书法之路,始于对传统的敬畏与坚守,他早年遍临碑帖,从欧阳询《九成宫》的险劲严谨,到颜真卿《多宝塔》的浑厚大气,再到王羲之《兰亭序》的飘逸灵动,打下了坚实的楷书基础,中年以后,他转益多师,于汉隶《曹全碑》的秀逸舒展、魏碑《张猛龙碑》的方峻雄强中汲取养分,逐渐形成“楷书以骨为基,行书以韵为魂”的艺术风格,其楷书结构严谨,笔画刚柔相济,既有唐法之森然,又含宋意之灵动;行书则如行云流水,笔势连绵而不失法度,字里行间流露着文人雅士的从容与洒脱,近年来,他尝试将篆书的圆融、草书的奔融入行楷创作,使作品更具视觉张力与审美层次。

在艺术理念上,周保国主张“师古不泥古,创新不离宗”,他认为,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是文化精神的载体,他在创作中注重对经典文本的深度解读,将文学修养与书法技艺熔于一炉,其代表作《赤壁赋》《岳阳楼记》等长卷,不仅书写内容文辞优美,更通过章法布局的疏密有致、墨色浓淡的层次变化,营造出“文墨相生”的艺术境界。《赤壁赋》长卷以行书为主,间以楷书题跋,笔势随文意起伏,时而激昂如惊涛拍岸,时而舒缓如清风徐来,被评论家称为“书法与文学的完美交响”。

周保国的艺术成就,不仅体现在作品本身,更体现在他对书法传承的执着,他长期从事书法教育,先后在开封大学、老年大学担任书法教授,培养了千余名书法爱好者,其教学理念强调“以技入道,以养修心”,主张从基础笔画入手,逐步掌握结字规律与章法技巧,最终达到“心手双畅”的境界,他还积极参与公益活动,深入乡村、学校开展书法讲座,捐赠作品支持文化事业,为书法艺术的普及与发展贡献力量。

以下是周保国艺术生涯的重要节点概览:

| 时间 | 事件 |

|---|---|

| 1963年 | 开始临摹欧阳询《九成宫》,师从桑凡先生 |

| 1985年 | 作品入选“全国中青年书法家作品展” |

| 1998年 | 获“河南省书法展”一等奖 |

| 2005年 | 在开封举办首次个人书法展,出版《周保国楷书千字文》 |

| 2012年 | 被评为“河南省德艺双馨书法家” |

| 2018年 | 作品《赤壁赋》长卷被中国国家博物馆收藏 |

| 2023年 | 主编《中原书法史话》,系统梳理河南书法发展脉络 |

周保国的书法艺术,扎根中原文化沃土,融汇古今笔墨精华,以其鲜明的个人风格和深厚的文化底蕴,在当代书坛独树一帜,他的作品不仅被国内外多家博物馆、美术馆收藏,更成为许多书法爱好者临摹学习的范本,正如他常说的:“书法是一生的修行,唯有以敬畏之心对待传统,以赤诚之心表达时代,方能写出有温度、有筋骨的作品。”

FAQs

问:初学者学习书法,应如何选择临摹的碑帖?

答:初学者应从楷书入手,选择结构清晰、法度严谨的经典碑帖,如欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔》或柳公权《玄秘塔》,这些碑帖笔画规范,结构规律性强,有助于打下坚实基础,待楷书有一定基础后,再逐步过渡到行书(如王羲之《兰亭序》)或隶书(如《曹全碑》),拓宽书体范围,建议结合书法理论书籍,理解笔法、字法原理,避免盲目临摹。

问:周保国在书法创作中如何体现“创新不离宗”的理念?

答:周保国的“创新不离宗”主要体现在两方面:一是对传统的深度继承,他坚持临摹经典碑帖,掌握晋唐楷法、魏晋行韵的笔墨精髓,确保作品有“根”;二是在传统基础上融入时代审美,如通过调整章法疏密、墨色浓淡增强视觉节奏,将篆书的圆融、草书的灵动融入行楷创作,使作品既保留书法的古典韵味,又符合当代观众的审美需求,他强调创新不是颠覆传统,而是在传统框架内的延伸与升华。