画家逯祺祥,1948年生于山东济南,当代著名山水画家,中国美术家协会会员,国家一级美术师,山东省画院原副院长,他自幼浸润于齐鲁文化沃土,少年时师从当地名家研习传统笔墨,后考入浙江美术学院中国画系,受教于陆俨少、潘天寿等大师,系统掌握了传统山水画的技法理论与创作理念,数十年间,他遍游名山大川,从泰山雄浑到江南婉约,从西北苍茫到西南灵秀,在师法自然中不断锤炼艺术语言,逐渐形成了“浑厚中见灵秀,苍茫中蕴雅致”的独特画风,成为当代山水画坛兼具传统底蕴与时代精神的代表性人物之一。

逯祺祥的艺术创作,根植于对传统的深刻理解与对生活的敏锐感知,他早年精研宋元山水,对范宽的雄浑、郭熙的灵动、倪瓒的简朴均有深入体悟,尤其注重笔墨的“骨法用笔”与“气韵生动”,在技法上,他擅长将“积墨法”“破墨法”“泼墨法”融会贯通:以积墨层层叠加表现山石的厚重质感,以破墨的干湿浓淡变化营造云雾的流动感,以泼墨的大胆挥洒释放山水的磅礴气势,其用笔刚柔并济,既有斧劈皴的刚劲,也有披麻皴的温润,线条时而如“折钗股”般坚韧,时而如“绵里针”般含蓄,在看似随意的笔触中蕴含着严谨的法度,构图上,他打破传统“三远法”的单一视角,常采用高远与深远相结合的方式,营造出“可行、可望、可游、可居”的空间意境,既保留了传统山水画的“可居可游”之境,又融入现代平面构成的节奏感,使画面既有古典的静谧,又有当代的视觉张力。

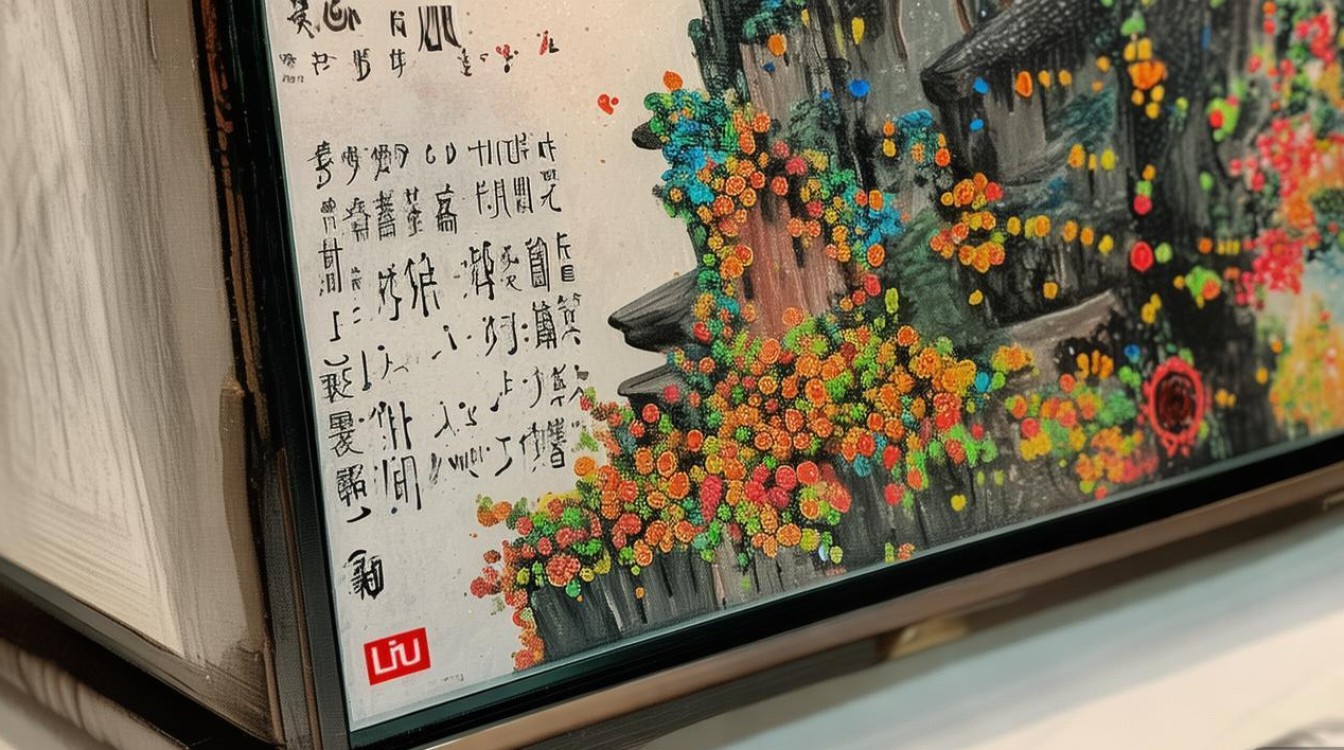

题材选择上,逯祺祥以“写山水之魂”为核心,不拘泥于对自然景物的简单再现,而是强调“外师造化,中得心源”,他笔下的泰山,既不是对五岳之尊的符号化描绘,也不是对具体峰峦的机械复制,而是通过云海的翻涌、松柏的虬劲、日出的磅礴,传递出“会当凌绝顶”的精神气魄;他画的江南水乡,并非单纯的小桥流水,而是以淡墨渲染的烟雨、朦胧的远山、点缀的渔舟,营造出“杏花春雨江南”的诗意栖居;他创作的西北山水,则以粗犷的线条、厚重的墨色、简练的笔触,表现黄土高原的苍茫与生命的坚韧,这些作品既是对自然之美的赞颂,更是对人文精神的关照,体现了画家“天人合一”的哲学思考。

逯祺祥的艺术成就,不仅体现在创作实践上,还表现在对传统艺术的传承与创新中,他曾任山东艺术学院客座教授,多年致力于山水画教育,培养了一批青年画家,其教学理念强调“笔墨当随时代”,主张学生在掌握传统技法的基础上,要融入个人情感与时代审美,反对盲目复古或形式创新,他常说:“传统是根,创新是魂,没有根的创新是无源之水,没有魂的传承是无本之木。”这一理念深刻影响了他的创作,也使其成为连接传统与当代的桥梁,他还多次参与“中国画走进生活”等公益活动,通过展览、讲座、写生等形式,向公众普及山水画艺术,推动传统文化的当代传播。

以下是逯祺祥代表作品一览:

| 作品名称 | 创作年代 | 题材 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《泰山旭日》 | 1998年 | 泰山山水 | 以积墨法表现山体厚重,泼墨渲染云海,旭日金光与墨色形成强烈对比,气势恢宏。 |

| 《黄河魂》 | 2005年 | 黄河壶口瀑布 | 动态笔触表现水流奔腾,粗犷线条勾勒峡谷,墨色浓淡变化展现黄河的雄浑与力量。 |

| 《江南烟雨》 | 2012年 | 江南水乡 | 淡墨晕染雨雾,留白营造空灵,小桥流水与远山相映,意境空濛雅致。 |

| 《秋山问道》 | 2018年 | 秋日山林 | 色墨交融表现秋色,披麻皴与点苔结合,层次丰富,既有秋日的绚烂,又有山林的静谧。 |

相关问答FAQs

Q1:逯祺祥的山水画如何体现“传统与创新的结合”?

A1:逯祺祥在传统笔墨基础上融入现代审美,他精研宋元山水的“骨法用笔”与“气韵生动”,保留斧劈皴、披麻皴等传统技法;他打破传统构图的单一视角,融入现代平面构成的节奏感,并通过色彩与墨色的创新搭配(如《秋山问道》中色墨交融),使画面更具时代感,他强调“中得心源”,将个人情感与自然景物结合,避免对传统的机械复制,实现了“笔墨当随时代”的创作理念。

Q2:逯祺祥的艺术作品在收藏市场上有何特点?

A2:逯祺祥的作品因兼具传统底蕴与时代精神,在收藏市场上备受青睐,其早期作品(如1990年代泰山题材)以雄浑厚重见长,学术价值较高,多被美术馆、博物馆收藏;中期作品(如2000年代黄河、江南题材)技法成熟,意境深远,是藏家关注的重点;近期作品(2010年后)风格更趋多元,色彩与墨色的融合更具实验性,受到年轻藏家追捧,整体而言,其作品价格稳步上升,尤其是具有代表性的精品,如《泰山旭日》《黄河魂》等,在拍卖会上屡创佳绩,体现了市场对其艺术价值的认可。