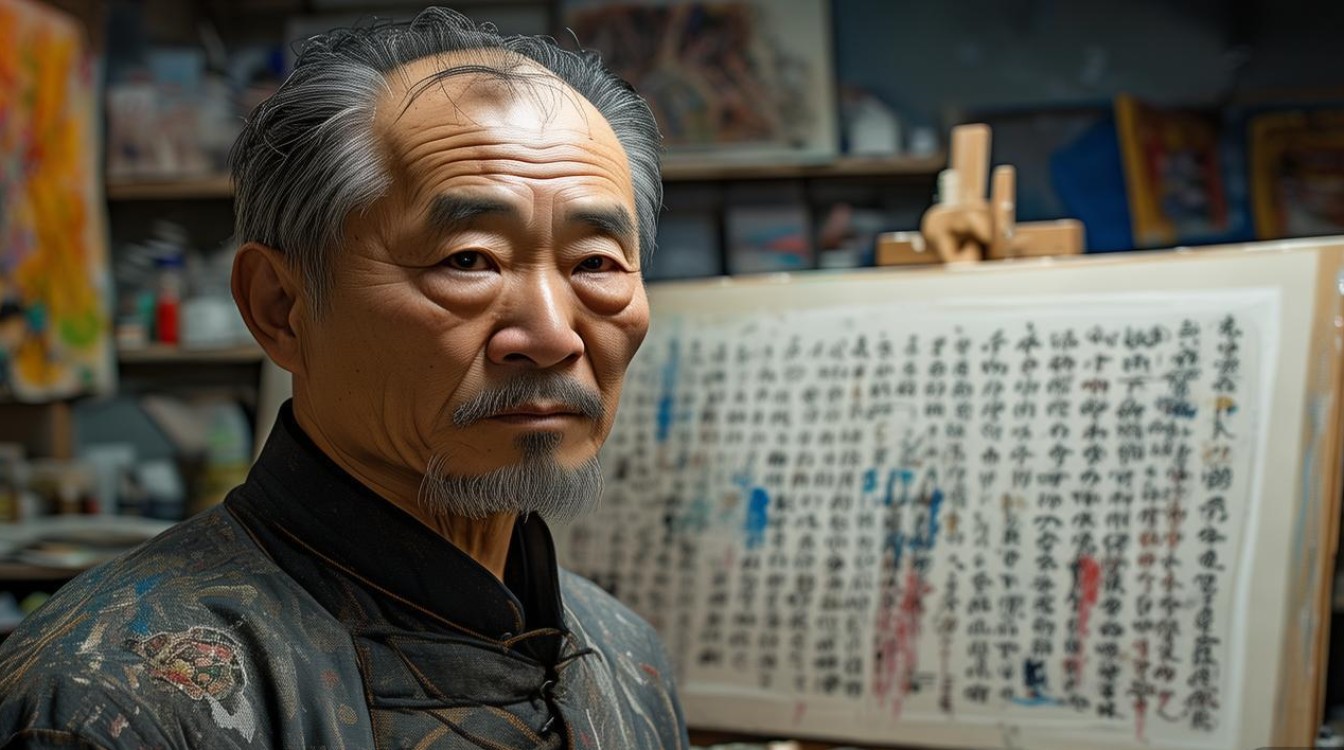

贾国辰,当代中国画坛颇具影响力的山水画家,以其深厚的传统功底与鲜明的时代创新意识,在写意山水领域独树一帜,他的作品根植于北方山水的雄浑苍茫,又融汇南方山水的温润空灵,形成了“墨韵浑厚、意境清远”的艺术风貌,被誉为“新时代北方山水的代表性探索者”。

艺术历程:从传统根基到时代新声

贾国辰的艺术成长之路,是一条对传统深度挖掘与对现实敏锐感知相互交织的轨迹,1965年出生于河北太行山麓的他,自幼浸润于燕赵大地的山川风物,少年时常临摹家中收藏的《芥子园画谱》,对北宋山水的雄阔、元人山水的逸韵萌生浓厚兴趣,1980年考入河北师范大学美术系,系统学习中国绘画史论与技法,师从山水画家杨延文先生,奠定了“师古人、师造化”的创作理念。

毕业后,贾国辰并未止步于学院派训练,而是多次深入太行山、秦岭、黄山等地写生,他曾在太行山深处居住半年,每日徒步观察山石肌理、云雾变幻,积累了数千幅写生稿,这段经历让他深刻体会到“外师造化,中得心源”的真谛——传统笔墨并非程式化的符号,而是对自然生命力的提炼与升华,2000年后,他的创作进入成熟期,逐渐摆脱了早期对范宽、黄公望等大师的形似模仿,转向以个人视角重构山水精神,他将太行山的嶙峋石骨与北方山水的苍茫气象相结合,创造出“以书入画、以墨为魂”的独特语言,作品先后入选“全国中国画展”“当代山水画名家邀请展”等重要展览,并获多项国家级艺术奖项。

艺术风格解析:墨韵与意境的双重突破

贾国辰的绘画风格,可概括为“浑厚中见空灵,苍劲中含秀逸”,其核心在于对传统笔墨的现代化转化,以及对山水意境的时代性诠释。

笔墨技法:传统基因的创造性转化

贾国辰深谙中国画“笔墨当随时代”的规律,在继承传统“五笔七墨”的基础上,形成了极具辨识度的个人语言,他善用“积墨法”与“破墨法”结合:以浓淡相宜的墨色层层积染,表现山石的厚重感;再以清水或淡墨破之,营造云雾缭绕的灵动之气,其笔法兼具“斧劈皴”的刚劲与“披麻皴”的柔韧,线条刚柔并济,如“锥画沙、屋漏痕”,既显山石之骨,又蕴自然之趣。

下表对比了贾国辰对不同传统技法的融合与创新:

| 传统技法 | 传统特点 | 贾国辰的创新转化 | 代表作品体现 |

|--------------|--------------|----------------------|------------------|

| 北宋斧劈皴 | 方硬刚劲,表现山石嶙峋 | 融入“飞白笔法”,增强线条的节奏感与透气性 | 《太行晓色》 |

| 元代披麻皴 | 温润绵长,表现丘陵起伏 | 以“折带皴”辅助,强化山体的块面感与体积感 | 《溪山清远图》 |

| 清代破墨法 | 淡墨破浓墨,墨色交融 | 结合“积墨法”,形成“浓—淡—浓”的三层墨色结构,丰富层次 | 《云山墨戏》 |

意境营造:从“可游可居”到“可思可感”

传统山水画的意境追求“可游可居”的空间体验,而贾国辰在此基础上,注入了现代人的精神思考,他的作品既保留了北方山水“雄、奇、险、峻”的视觉冲击,又通过“留白”与“虚景”的处理,营造出“空、静、远”的哲学意味,太行人家》一画,以巍峨的太行山为背景,山腰处几户人家若隐若现,山间云雾流动,既表现了人与自然的和谐共生,又暗含对“乡土情怀”的现代性思考——在快速城市化进程中,如何守护山水与人文的根脉。

他尤为注重“光感”在山水画中的运用,通过墨色的浓淡干湿变化,模拟晨曦、暮霭、雨后等不同时段的光影效果,使画面充满时间维度,如《春山烟雨》以淡墨晕染出雨雾朦胧的意境,远山如黛,近树含烟,墨色在湿润中透出通透感,仿佛能闻到雨后泥土的芬芳,实现了“画中有诗,诗中有画”的传统美学理想。

代表作品赏析:自然与人文的交响

贾国辰的代表作品,是其艺术理念的最佳载体,以下三幅作品集中体现了他对传统与时代的融合:

《太行晓色》(2018年)

此作是贾国辰“太行系列”的代表作之一,画面以高远构图展现太行山的雄伟,主峰如剑指苍穹,山石以浓墨斧劈皴勾勒,辅以淡墨积染,凸显岩石的坚硬质感;山间云海以破墨法渲染,浓淡交织,如波涛般流动,山腰处几株松树以“点叶法”绘制,虽笔墨简练,却充满生机,画面左下方点缀几间农舍,以赭石色淡淡点染,与墨色形成对比,既打破了山水的冷峻,又增添了人文温度,整幅画气势磅礴而不失细腻,被誉为“新时代太行的精神写照”。

《溪山清远图》(2020年)

灵感源自南宋画家夏圭的同名作品,但贾国辰赋予了其更现代的构成意识,画面采用“三段式”构图:近景溪流潺潺,中景群山连绵,远景烟波浩渺,他以“披麻皴”表现江南山水的温润,又以“折带皴”强化山体的结构感,南北画风在此巧妙融合,最引人注目的是“留白”的运用——溪流、云雾大面积留白,形成“虚实相生”的意境,让画面在繁复中透出空灵,体现了“清远”的哲学内涵。

《花鸟四屏》(2022年)

除山水外,贾国辰的花鸟画亦具特色,此四屏分别绘梅、兰、竹、菊,延续“文人画”的写意精神,又注入新的笔墨语汇,如《墨竹》以“浓—淡—枯”的笔法表现竹子的劲节与飘逸,竹叶如“刀砍斧劈”,充满力量感;《幽兰》则以淡墨勾勒,花瓣轻盈,辅以苔点,营造出“空谷幽兰”的清雅之气,四屏既独立成画,又气韵相连,展现了他在多题材创作上的驾驭能力。

艺术成就与影响:守正创新的时代意义

贾国辰的艺术成就,不仅体现在作品的艺术价值上,更在于他对中国画传承与发展的思考与实践,他主张“传统是根,创新是魂”,认为中国画的发展必须在尊重传统的基础上,与时代精神相结合,其作品多次被中国美术馆、中国国家画院等机构收藏,并出版《贾国辰山水画集》《笔墨与时代——我的创作思考》等专著,成为高校中国画教学的参考教材。

作为美术教育家,贾国辰现任教于某高校美术学院,培养了大批青年画家,他常对学生说:“学画要先做‘传统的仆人’,再做‘传统的主人’。”这一理念影响了无数后辈,推动了中国画在当代的传承与创新。

相关问答FAQs

Q1:贾国辰的山水画如何体现“传统与现代的融合”?

A1:贾国辰的融合体现在两方面:一是笔墨技法的融合,他将北宋斧劈皴的刚劲、元代披麻皴的柔韧与现代构成的块面感结合,形成既有传统筋骨又有现代节奏的笔法;二是意境的融合,他在保留传统“可游可居”空间体验的基础上,通过光影、留白等现代艺术语言,注入对城市化、生态等时代议题的思考,使山水画从“视觉审美”升华为“精神对话”。

Q2:贾国辰的创作对当代中国画坛有何启示?

A2:他的启示在于“守正创新”的实践路径——既不盲目复古,也不全盘西化,而是立足传统笔墨基因,从自然与现实汲取灵感,将个人情感与时代精神融入创作,这种“以古人之规矩,开自己之生面”的创作态度,为当代中国画的突破提供了可借鉴的范例,证明中国画在当代仍具有强大的生命力和表现力。