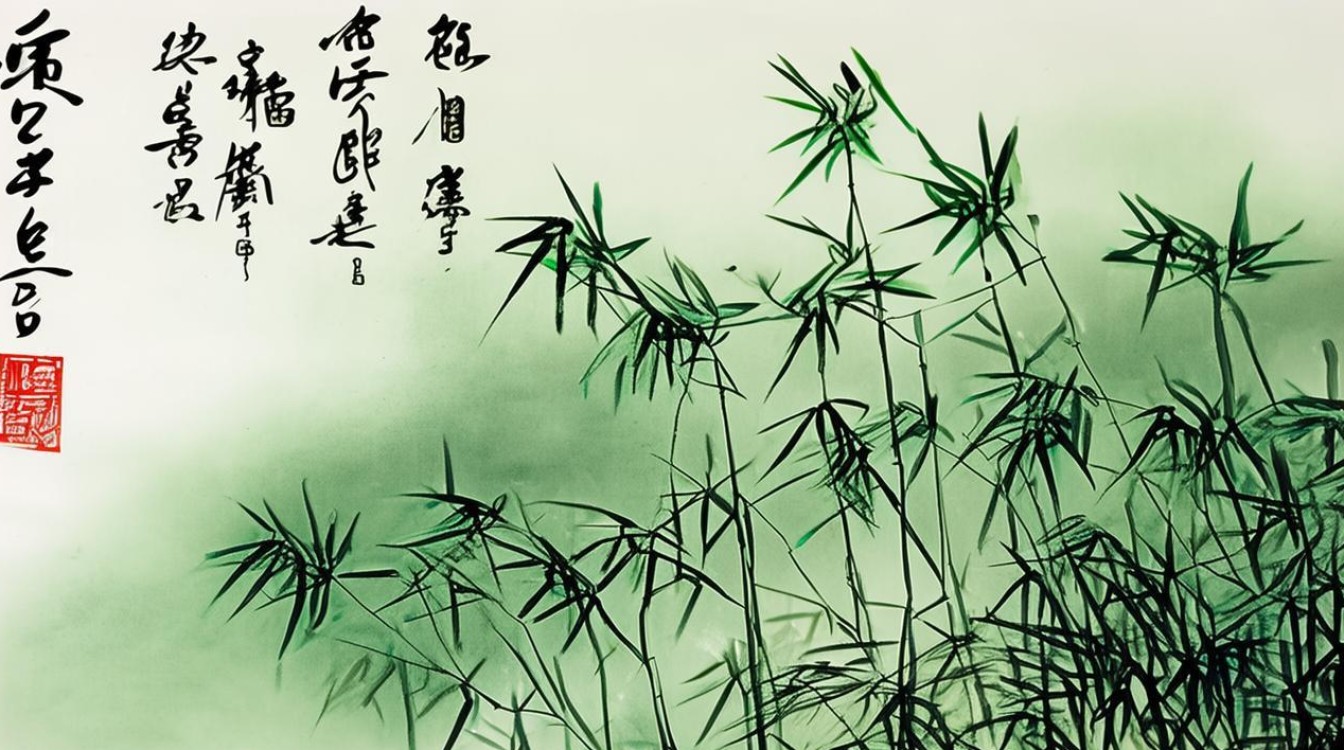

在齐鲁大地的书画艺术长河中,画竹题材始终占据着独特地位,既承载着文人“比德”的精神追求,又融入了山东地域的刚健气质,提及山东画家竹多,其以竹为媒的艺术实践,正是这种传统与现代交融的生动体现,竹多本名张竹多,1956年生于山东高密,自幼浸润于潍水两岸的文化沃土,早年师从山东名家于希宁、陈玉圃,后深耕画坛四十余载,以“墨竹”闻名,作品既有文人画的清雅逸致,又具齐鲁大地的雄浑气韵,成为当代山东画竹领域的代表性人物之一。

艺术启蒙与成长:植根乡土的笔墨基因

竹多的艺术之路,始于故乡高密的乡土记忆,高密是著名的“民间艺术之乡”,剪纸、扑灰年画等传统技艺滋养着他的审美感知,少年时,他常流连于村头竹林,观察风过竹叶的摇曳之姿,听老农讲述竹“未出土时先有节,及凌云处尚虚心”的品格,这些童年的印记,成为他日后画竹的精神底色,18岁时,他考入山东艺术学院国画系,系统学习传统笔墨技法,师承于希宁时,于老先生“画花卉需根植齐鲁,求金石气”的教诲,让他深刻意识到地域文化对艺术创作的重要性,他临摹文同、郑板桥、石涛等历代画竹名迹,尤对郑板桥“乱铺叶叶不求工,烟墨淋漓雨鬓松”的写意精神与石涛“搜尽奇峰打草稿”的创作理念情有独钟,同时融入山东汉画像石的朴拙线条与泰山石的刚健质感,逐渐形成独特的个人风格。

竹画的艺术风格:刚柔并济的笔墨语言

竹多的竹画,以“写意”为核心,在笔墨、构图、意境上皆展现出鲜明的个人特色,他笔下的竹,既有“胸有成竹”的精准造型,又有“适意为之”的率性挥洒,刚柔并济,形神兼备。

笔墨上,他善用“浓、淡、干、湿”的变化表现竹的层次与生命力,画竿以中锋行笔,线条遒劲如铁,顿挫间见金石味,取法于汉隶的笔力,彰显山东汉画像石的厚重感;画叶则侧锋、逆锋兼用,叶尖或如“个”字、或如“分”字、或如“介”字,疏密聚散间似有风过叶响,墨色由浓至淡自然过渡,湿笔处淋漓如雨,干笔处飞白如霜,形成“浓叶淡竿、干湿相生”的节奏感,他常以“浓墨为叶、淡墨为竿、焦墨为节”,突出竹的挺拔与坚韧,如《风竹图》中,竹叶迎风翻飞,墨色浓淡交织,似闻风声飒飒,极具动态美。

构图上,他突破传统“折枝”或“全景”的单一模式,多采用“截景式”构图,取竹之一段或数枝,以少胜多,留白处引人遐思,有时以“竹石”组合,竹之柔与石之刚形成对比,如《竹石图》中,一竿瘦竹斜倚于湖石,竹叶婆娑,石纹苍劲,刚柔相济,寓意“刚正不阿”;有时以“竹泉”相映,竹之清泉之幽,营造“竹深树密虫鸣处,时有微凉不是风”的意境,体现齐鲁大地“山水形胜”的特质。

意境上,他注重“画中有诗”,将竹的品格与儒家文化精神相融合,画晴竹,表现“虚心劲节”的君子之风;画风竹,传递“坚韧不拔”的奋斗精神;画雨竹,则抒发“润物无声”的家国情怀,如《劲节图》中,数竿新竹破土而出,竹节分明,竹叶向上,题跋“咬定青山不放松”,既是对竹的赞颂,也是对齐鲁儿女扎根乡土、砥砺前行的写照。

山东地域文化的滋养:儒家精神与山水意象

竹多的艺术创作,始终与山东地域文化血脉相连,山东作为儒家文化发源地,“仁、义、礼、智、信”的价值观念与“比德”思想,深刻影响着他的审美追求,他认为“竹之节,如人之气节;竹之虚,如人之谦逊”,画竹实则是画“君子之德”,他的作品少有孤芳自赏的清冷,更多融入“经世致用”的积极入世精神,如《咏竹诗意图》中,竹叶间题写“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持”,既表现传承之意,又暗含“尊师重道”的儒家伦理。

齐鲁大地的自然山水也赋予他创作灵感,东岳泰山的雄浑、潍水的灵动、沂蒙山的苍茫,都成为他画竹的“外师造化”,他多次登泰山观察云雾中的竹林,感受“会当凌绝顶”的气魄,将泰山的“雄、奇、险、秀”融入竹的构图,使竹既有文人的清雅,又有山水的磅礴,如《泰山竹林图》中,竹林依山势而长,竹叶如云似雾,山石巍峨,云雾缭绕,展现出“齐鲁青未了”的壮阔意境。

艺术成就与社会影响:传承与创新的践行者

竹多在画坛耕耘多年,不仅形成了独特的艺术风格,更致力于画竹艺术的传承与创新,他的作品多次参加全国美展并获奖,被中国美术馆、山东博物馆等机构收藏,出版《竹多画竹集》《墨竹技法解析》等专著,成为山东画竹艺术的重要文献,作为山东艺术学院教授,他培养了大批书画人才,其“师古人、师造化、师心源”的教学理念,影响了无数青年学子。

在创新方面,他尝试将现代审美融入传统笔墨,如用构成学的原理处理竹叶的聚散,用色彩点缀(如在墨竹中略施赭石或花青)增强画面的层次感,使传统墨竹更具时代气息,他常说:“画竹要守正出新,既要守住笔墨的‘根’,也要跟上时代的‘魂’。”这种坚守与突破,使他的作品既受传统文人推崇,也得到年轻观众的喜爱。

作品赏析:以竹为镜,映照时代精神

竹多的代表作品,多从不同角度诠释竹的品格与时代精神,以下是部分代表作品的风格解析:

| 作品名称 | 创作时期 | 艺术特点 | 意境表达 |

|---|---|---|---|

| 《风竹图》 | 2005年 | 以侧锋疾笔写叶,墨色浓淡相间,线条如风般飘逸 | 表现“疾风知劲草”的坚韧,寓意逆境中的不屈精神 |

| 《竹石图》 | 2012年 | 竹竿中锋用笔,挺拔有力;湖石以皴擦法表现,苍劲厚重 | 竹石相依,刚柔并济,象征君子“和而不同”的品格 |

| 《雨后新篁》 | 2018年 | 湿墨画叶,清新淋漓;竹节以重墨勾勒,突出新生之态 | 表现“雨后春笋”的生机,寄托对新时代发展的期许 |

| 《咏竹诗意图》 | 2020年 | 诗书画印结合,竹叶间题写郑板桥诗句,书法行草相融 | 融合文学与绘画,传递“竹文化”的当代价值 |

相关问答FAQs

问:山东画家竹多的竹画与江南画家的竹画有何不同?

答:山东竹多的竹画与江南画家的竹画在风格上存在明显差异,江南画竹(如文同、郑板桥)多受“吴门画派”影响,风格清雅秀逸,笔墨温润,侧重表现竹的“文人雅趣”;而竹多的竹画植根齐鲁文化,融入汉画像石的朴拙线条与泰山石的刚健质感,笔墨更显“金石气”与“雄健气”,既保留文人的清雅,又具北方地域的豪迈,更强调竹的“品格象征”与“时代精神”,如《劲节图》中竹的挺拔与坚韧,便与山东人“刚正、务实”的性格特质相契合。

问:竹多在创作中如何体现儒家“比德”思想?

答:竹多通过“以物喻德”的方式将儒家“比德”思想融入画竹创作,他认为竹的“节”(气节)、“直”(正直)、“虚”(谦逊)、“劲”(坚韧)等特质,与儒家“君子”品格高度契合,在构图上,他常以“竹石”“竹兰”等组合,竹之柔与石之刚、兰之香形成对比,寓意“君子和而不同”;在题跋上,他多引用儒家经典或咏竹诗句,如“未出土时先有节”“虚心劲节”等,直接点明竹的道德象征;在笔墨上,他以“刚劲”的线条表现竹的“气节”,以“留白”体现竹的“谦逊”,使每一幅作品都成为儒家“君子人格”的视觉化呈现,实现“画以载道”的艺术追求。