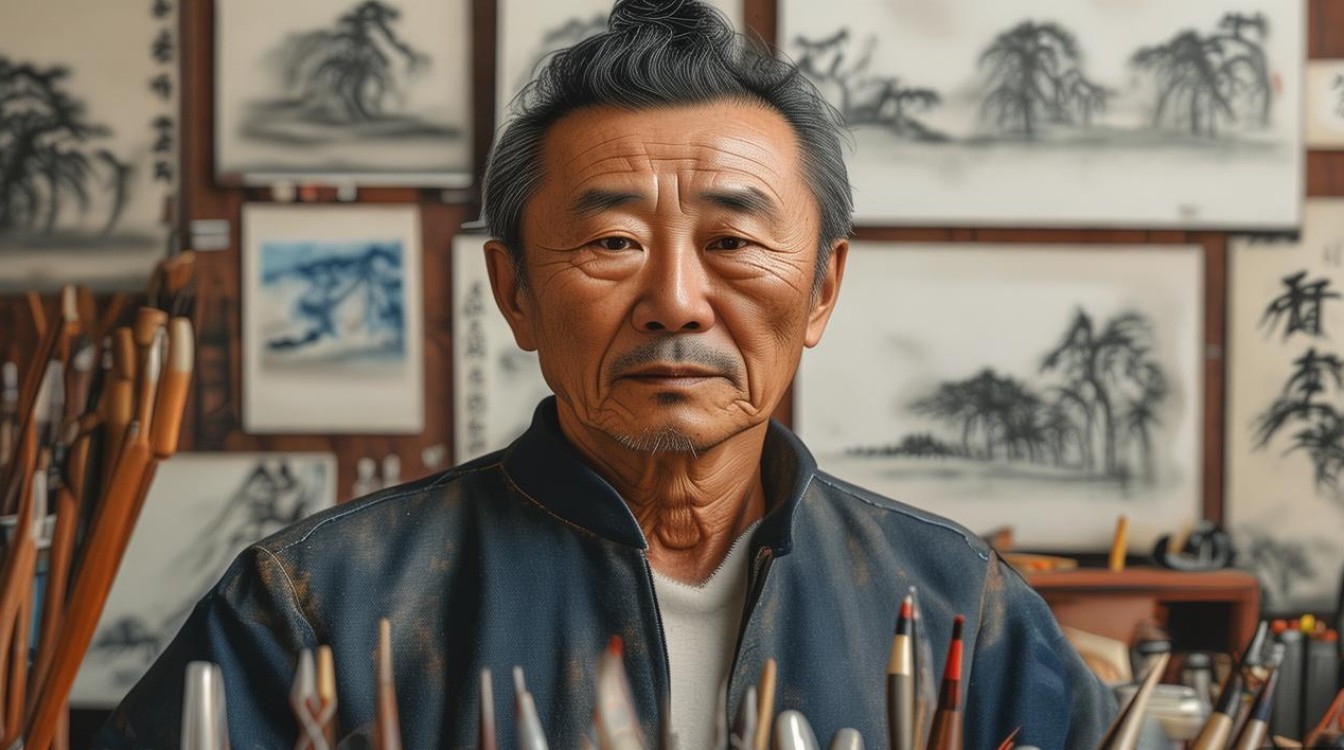

国画家杨越出生于江南书画世家,自幼浸染于笔墨丹青之间,祖父为当地知名文人画家,父亲执教于美术院校,家学渊源为他奠定了坚实的传统绘画基础,他少年时临摹《芥子园画谱》《石涛画语录》,弱冠考入中国美术学院国画系,师从陆俨少、童中焘等大家,系统研习宋元山水与明清写意,后又深入敦煌、永乐宫等地临摹壁画,将文人画的笔墨意趣与民间艺术的鲜活气息相融合,逐渐形成“浑厚苍润、气韵生动”的个人艺术风貌。

杨越的绘画以山水画为主,兼擅花鸟、人物,尤以“写意山水”成就最为突出,他的山水画不拘泥于某家某派,而是广采博取,既承袭五代北宋山水的雄浑气象,又吸收元人山水的萧散简远,更融入对江南烟雨、西北苍茫的实地写生感悟,在笔墨运用上,他善用“积墨法”与“破墨法”相结合,先以淡墨层层积染,再以浓墨破之,形成“墨中有笔、笔中有墨”的丰富层次;用笔则刚柔并济,中锋勾勒山石轮廓,侧锋皴擦表现肌理,转折处见筋骨,飞白处显空灵,设色上,他主张“以墨为主,色为辅”,常以花青、赭石淡染,间或用藤黄、胭脂点染秋叶、春花,既不失水墨的雅致,又增添画面的生机与活力。

其代表作品《溪山清远图》长卷,以江南丘陵地貌为蓝本,近景坡岸杂树丛生,中景云气萦绕山腰,远景峰峦叠嶂,虚实相生,意境深远,画中树木或双钩夹叶,或泼墨点叶,姿态各异;山石以披麻皴与解索皴结合,再以苔点提神,尽显苍茫浑厚之气,另一幅《荷塘月色系列》则跳出传统青绿山水的框架,以大写意手法表现荷塘的清幽,墨色浓淡相宜,荷叶舒展如盖,荷花或含苞或怒放,辅以淡花青渲染夜色,营造出“月照荷塘影参差”的诗意境界。

杨越的艺术成就不仅体现在创作上,更在于他对传统绘画的传承与创新,他曾任中国美术学院国画系教授、博士生导师,培养了大量青年画家,提出“笔墨当随时代,更需扎根生活”的教学理念,鼓励学生在研习传统的同时,走向自然、深入生活,从真山真水中汲取灵感,他主编的《中国传统山水画技法解析》《写意花鸟画教学研究》等教材,成为高校国画专业的重要参考资料;其作品多次参加国内外重要展览,并在中国美术馆、上海美术馆、巴黎中国文化中心等地举办个人画展,被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏。

为更清晰地展现杨越的艺术特色,以下为其艺术风格核心要素归纳:

| 维度 | 特点 |

|---|---|

| 题材选择 | 以山水为主,兼及花鸟、人物,注重自然景物的精神表达,尤爱江南烟雨与西北苍茫意象 |

| 笔墨技法 | 积墨与破墨结合,中锋侧锋并用,刚柔相济,墨色层次丰富,强调“笔精墨妙” |

| 意境营造 | 追求“浑厚苍润”与“萧散简远”并存,画面虚实相生,既有传统文人画的雅致,又具生活气息 |

| 创新点 | 融合文人画笔墨与民间艺术鲜活感,将写意山水与现代审美结合,设色淡雅中见生机 |

杨越的艺术之路,是对中国传统绘画“守正创新”的生动诠释,他既坚守笔墨的核心精神,又不拘泥于古人窠臼,以深厚的学养、敏锐的观察和不懈的探索,让古老的国画艺术在当代焕发出新的生命力,他的作品不仅是视觉的艺术,更是心灵的写照,观其画如读其人——于浑厚中见灵秀,于苍茫中蕴温情,这正是他艺术魅力的所在。

FAQs

问:杨越的国画创作中,如何体现传统与现代的融合?

答:杨越在传统基础上融入现代审美,主要体现在三方面:一是题材上,除传统山水外,还表现都市周边、工厂烟囱等现代景观,赋予传统笔墨新语境;二是构图上,借鉴西方绘画的透视与构成,打破传统山水“三远法”的单一视角,增强画面空间感;三是色彩上,在保持水墨基调的同时,适度使用矿物颜料或现代化学颜料,提升色彩的饱和度与表现力,使作品更具时代气息。

问:杨越对青年国画家的学习有哪些具体建议?

答:杨越常强调“三要三不要”:一要“临摹与写生并重”,既要临摹古画夯实笔墨基础,也要坚持写生积累素材,避免闭门造车;二要“笔墨与情感统一”,技法是手段,表达真情实感才是目的,避免为技法而技法;三要“继承与创新结合”,深入理解传统精髓,但不可机械模仿,要在生活中寻找个人语言,避免跟风雷同,他认为,青年画家应先“入古”再“出古”,以传统为根,以生活为源,方能在艺术道路上走远。