王永民,作为五笔字型输入法的发明者,其名字早已与汉字信息化紧密相连,但鲜为人知的是,他在书法领域同样有着深厚的造诣与独到的见解,这位被誉为“汉字输入技术之父”的科学家,并未将自己局限于计算机科学的方寸之间,而是将对汉字结构的深刻理解融入笔墨之间,形成了兼具科学理性与艺术灵性的书法风格,他的书法不仅是传统笔墨的延续,更是汉字文化与科技思维碰撞出的独特火花,为当代书法艺术注入了新的内涵。

王永民的书法之路,始于他对汉字本体数十年如一日的深耕,五笔字型的研发过程,本质上是对汉字字形、字根、笔画结构的系统性解构与重组——他需要将数万个汉字拆分为最基本的“字根”,再通过编码规则实现高效输入,这种对汉字“底层逻辑”的精准把握,潜移默化地影响了他的书法创作,与许多书法家注重情感宣泄或师承古法不同,王永民的书法更强调“结构先行”与“理性之美”,他常说:“汉字是形、音、义的统一体,书法首先要尊重汉字的结构规律,在此基础上追求艺术表达。”这种理念使他的作品既有传统书法的笔墨韵味,又带着科学家的严谨与秩序感。

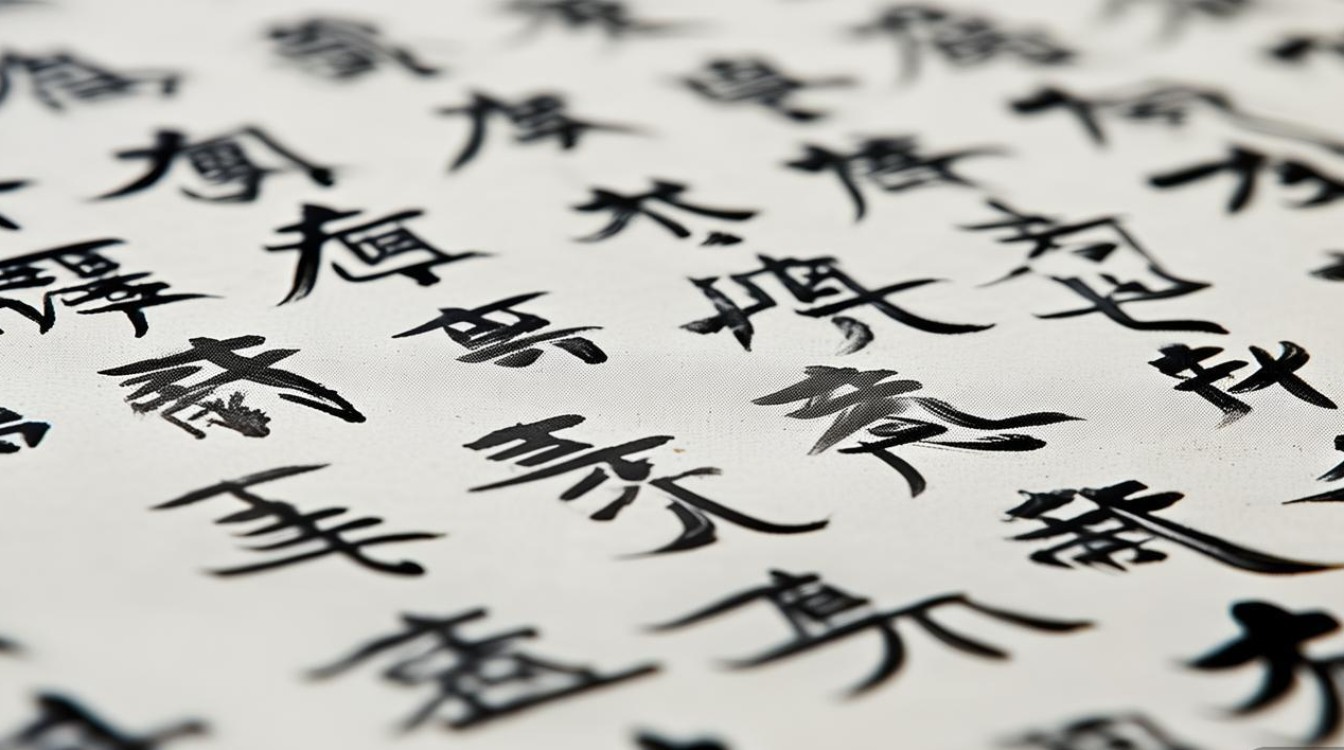

在用笔上,王永民追求“刚柔并济”的质感,他早年临习颜真卿的《多宝塔碑》与欧阳询的《九成宫醴泉铭》,深得楷书端庄方正之精髓;后又研习行书,对王羲之《兰亭序》的“不激不厉,而风规自远”尤为推崇,但其用笔并非简单模仿古人,而是融入了五笔字型中对笔画“起、承、转、合”的数字化思维——每一笔的起笔、收笔都清晰明确,笔画的轻重提按既遵循传统“永字八法”的规范,又带有一种经过精密计算般的平衡感,他书写的“永”字,侧点如坠石,横画似勒马,竖钩若劲弩,既保留了楷书的法度,又通过笔画的微妙变化营造出动态张力,仿佛能看到五笔字型中“点、横、竖、撇、捺”五种基本笔画的影子在纸上跳跃。

结体是王永民书法最具辨识度的特点,受五笔字型“字根组字”理论的启发,他特别关注汉字各部分之间的比例与空间关系,强调“中宫收紧,四肢舒展”的结构原则,在书写时,他会像拆解字根一样,先将汉字拆分为左右、上下、包围等基本结构单元,再通过单元间的穿插避让形成整体平衡,这种“结构思维”使他的作品呈现出一种几何般的秩序美:无论是左右结构的“林”“朋”,还是上下结构的“花”“字”,各部分大小、高低、错落皆有章法,既不会因过度追求变化而显得松散,也不会因过分强调对称而显得呆板,更难得的是,这种理性结构并未削弱书法的艺术性,反而因精准的比例关系产生了独特的视觉张力,正如他所言:“汉字的结构本身就是最美的设计,书法要做的,是把这种设计之美用笔墨放大。”

章法布局上,王永民的作品常带有“科技感”的节奏,他擅长在行草书中融入五笔字型的“编码逻辑”——通过字距的疏密、行气的连贯,模拟编码输入时的“流畅感”,在书写长篇文字时,他会根据字义与字形调整字的大小与间距,重点词语适当放大,次要笔画则收紧,形成“视觉焦点”与“背景层次”的对比;而在单字创作中,他则通过笔画的断连、虚实,体现五笔“拆分-组合”的过程,让观者既能感受到汉字的整体形态,又能捕捉到笔画间的“结构密码”,这种布局方式打破了传统书法“重气韵轻逻辑”的惯例,让书法作品在艺术表达之外,多了一层“可读”的结构趣味。

王永民的书法内容,始终围绕“汉字文化”展开,他书写的最多的是与汉字相关的诗句、典故,如“仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭”“横平竖直见风骨,一撇一捺写人生”等,这些内容既是对汉字历史的致敬,也暗含他对汉字信息化事业的思考,他还将五笔字型的字根口诀、编码规则融入书法创作,例如将“王旁青头戋五一”等口诀以行草书写成册,让书法作品兼具艺术性与科普性,他曾说:“书法不该是少数人的雅玩,而应该成为传播汉字文化的载体,通过书法,让更多人了解汉字的结构之美、智慧之美,这是我作为汉字研究者的责任。”

多年来,王永民始终在“科学”与“艺术”之间寻找平衡,他曾在采访中坦言:“五笔字型是给计算机用的,书法是给人看的,但两者本质上都是在‘解码’汉字——前者用代码,后者用笔墨。”这种“解码思维”让他的书法既有科学的严谨,又有艺术的温度,他的作品不仅多次在国内外展览中亮相,被中国文字博物馆、中国科技馆等机构收藏,更通过“汉字文化讲座”“书法体验课”等形式,让公众感受到汉字的多重魅力,对于他而言,书法不仅是个人兴趣,更是连接传统与现代、科学与人文的桥梁——用毛笔书写汉字,是在触摸千年文明的脉搏;用科学思维解构书法,则是在为传统艺术寻找新的生长点。

| 风格维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 用笔特点 | 融合楷书法度与行书灵动,笔画起收清晰,轻重提按兼具“永字八法”传统与数字化精准感。 |

| 结体原则 | 基于“字根组字”理论,强调比例平衡与空间穿插,形成“中宫收紧、四肢舒展”的几何秩序美。 |

| 章法布局 | 模拟五笔编码的“流畅感”,通过字距疏密、行气连贯营造视觉节奏,兼具艺术性与“结构可读性”。 |

相关问答FAQs

问:王永民的书法与其他科学家的书法有何不同?

答:与其他科学家(如数学家、物理学家)的书法相比,王永民书法的独特性在于其“汉字结构思维”的深度融入,许多科学家的书法可能更侧重个人情感或学术气质,而王永民因长期从事汉字字形研究,其书法核心是对“汉字结构规律”的视觉化呈现——无论是用笔的精准度、结体的逻辑性,还是章法的“编码感”,都源于他对汉字“底层逻辑”的解构能力,这种“科学理性+艺术表达”的双重特质,使他的书法既不同于纯艺术家的感性创作,也不同于一般科学家的业余书写,而是形成了独特的“汉字科技书法”风格。

问:王永民如何通过书法推广汉字文化?

答:王永民主要通过“内容创新”与“形式跨界”推广汉字文化:他选择与汉字历史、结构相关的诗句、口诀作为书写内容,让书法成为传播汉字知识的载体,例如将五笔字型字根表以书法形式呈现,让观众在欣赏艺术的同时了解汉字的“构造密码”;他将书法与科技结合,如在讲座中现场演示“从汉字结构到书法用笔”的转化过程,或通过数字技术让书法作品“动起来”(如展示笔画拆分动画),打破传统书法的“静态欣赏”模式,他还通过举办“汉字文化与书法”公益课、在学校开展“写好中国字”活动,让不同年龄层的受众感受到汉字的结构之美与文化内涵,实现“以书弘文”的目的。