刘鸿章书法在晚清民国书坛占据独特地位,其作品既承袭传统帖学精髓,又融入时代风骨,展现出“文臣武将”的刚健气韵与文人雅致,作为晚清重臣、洋务运动核心人物,刘鸿章(1823-1901)的书法不仅是个人修养的体现,更折射出晚清士大夫阶层的文化心态与审美追求,其书风以“端庄中见灵动,雄健中蕴雅逸”为特质,在实用性与艺术性之间达成平衡,成为研究晚清书法转型的重要样本。

书法风格:刚柔并济的“鸿章体”

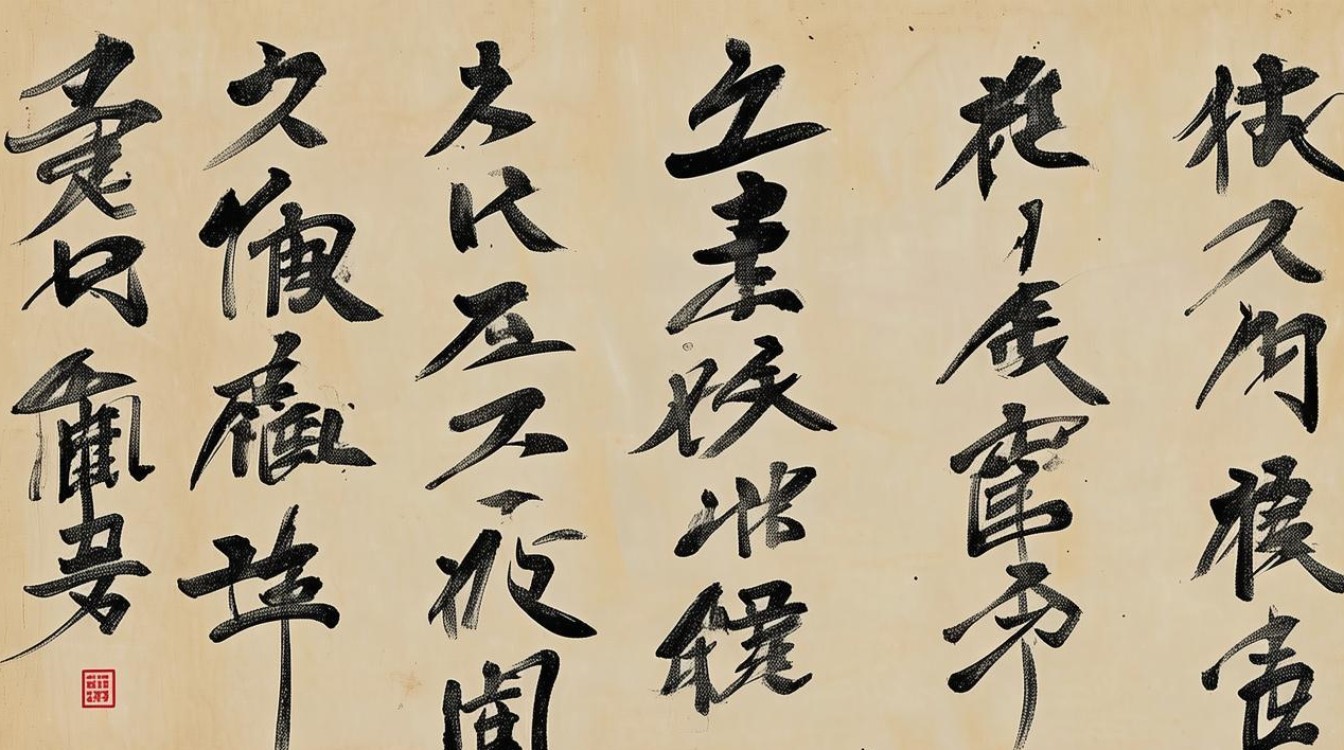

刘鸿章书法的根基深植于帖学传统,早年受欧、颜楷书影响,笔力遒劲,结构严谨;中年行草融合王羲之《十七帖》与苏轼《黄州寒食帖》,笔势连绵而不失法度;晚年书风趋于老辣,行笔中锋为主,兼用侧锋取势,形成“以行带草,以楷为基”的独特面貌,其用笔讲究“屋漏痕”与“折钗股”的结合,线条圆劲中含方折,如“锥画沙”般富有弹性;结体上,中宫收紧,四维开张,既有馆阁体的端正,又具行草书的流动,呈现出“端庄而不板滞,灵动而不轻佻”的视觉效果。

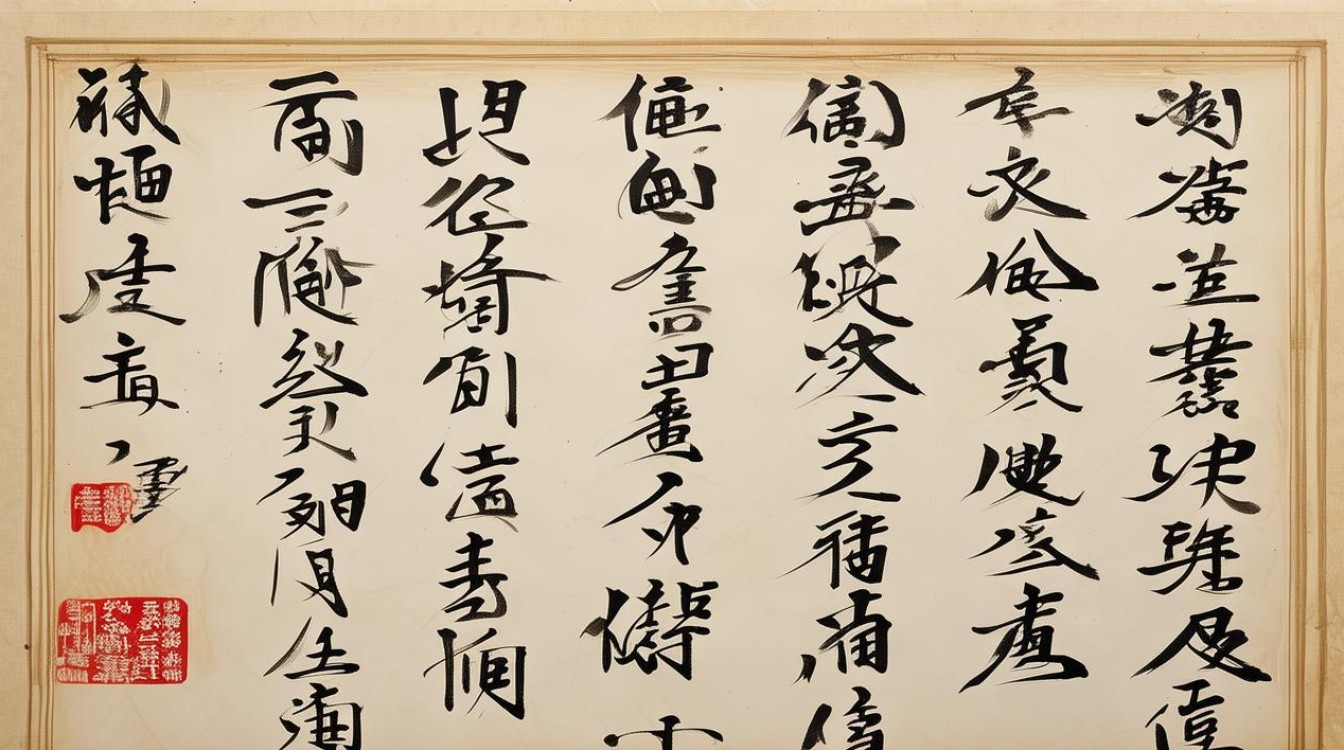

以《李鸿章致吴棠手札》为例,此作书于1860年代,行笔沉稳,字字独立而气脉贯通,鸿”“章”等字横画平直如砥,竖画垂直如柱,显露出欧楷的险峻;而“致”“棠”等字牵丝引带,笔势婉转,又见王羲之的飘逸,整体布局疏密有致,行距大于字距,营造出“清风朗月”般的疏朗感,既符合文人书斋的审美,又暗合其“经世致用”的务实精神。

晚年作品如《行书七言联》“海为龙世界,云是鹤家乡”,笔法更为老辣,枯笔与湿墨交相辉映,线条中偶见飞白,如“龙”“鹤”等字的末笔,或轻挑或重按,展现出“人书俱老”的境界,此联内容豪迈,书法雄健,与其“东方俾斯麦”的刚毅性格高度契合,堪称其书法代表作。

师承与时代:碑帖交融下的文化抉择

刘鸿章书法的形成,离不开晚清“碑帖之争”的时代背景,乾嘉以来,帖学式微,碑学兴起,包世臣、康有为等力倡北碑,主张“尊魏卑唐”,作为身处漩涡中的政治家,刘鸿章并未盲目追随碑学潮流,而是坚守帖学立场,同时吸收碑学的笔意,形成“以帖为体,以碑为用”的调和路径。

其师承可追溯至常州学派代表人物李兆洛(申耆),李兆洛工诗文、擅书法,主张“书贵神韵,不徒求形”,刘鸿章早年师从其学,不仅习得书法技法,更树立了“文以载道,书以养性”的理念,他与何绍基、赵之谦等碑学大家交往密切,虽书风各异,但相互影响,何绍基的“回腕法”与“颤笔”笔意,在刘鸿章部分行草书中可见端倪;而赵之谦的“魏体行书”的方折笔法,则为其楷书注入了金石气。

这种调和并非简单拼凑,而是基于其政治身份的必然选择,作为洋务派领袖,刘鸿章既要维护传统士大夫的文化认同(帖学代表正统),又要适应时代变革(碑学体现创新),其书法中“碑意”的融入,恰如其洋务思想“中体西用”——以传统为根基,吸收新元素,最终形成“不激不厉,风规自远”的个人风格。

实用与审美:政务文书中的艺术自觉

刘鸿章的书法作品可分为两大类:政务文书与文人雅玩,前者如奏折、手札、电报等,以实用为先,强调清晰规范;后者如诗稿、对联、扇面等,以抒情为主,展现艺术追求,二者看似泾渭分明,实则内在统一——政务文书不失书法之美,文人雅玩兼具实用功能。

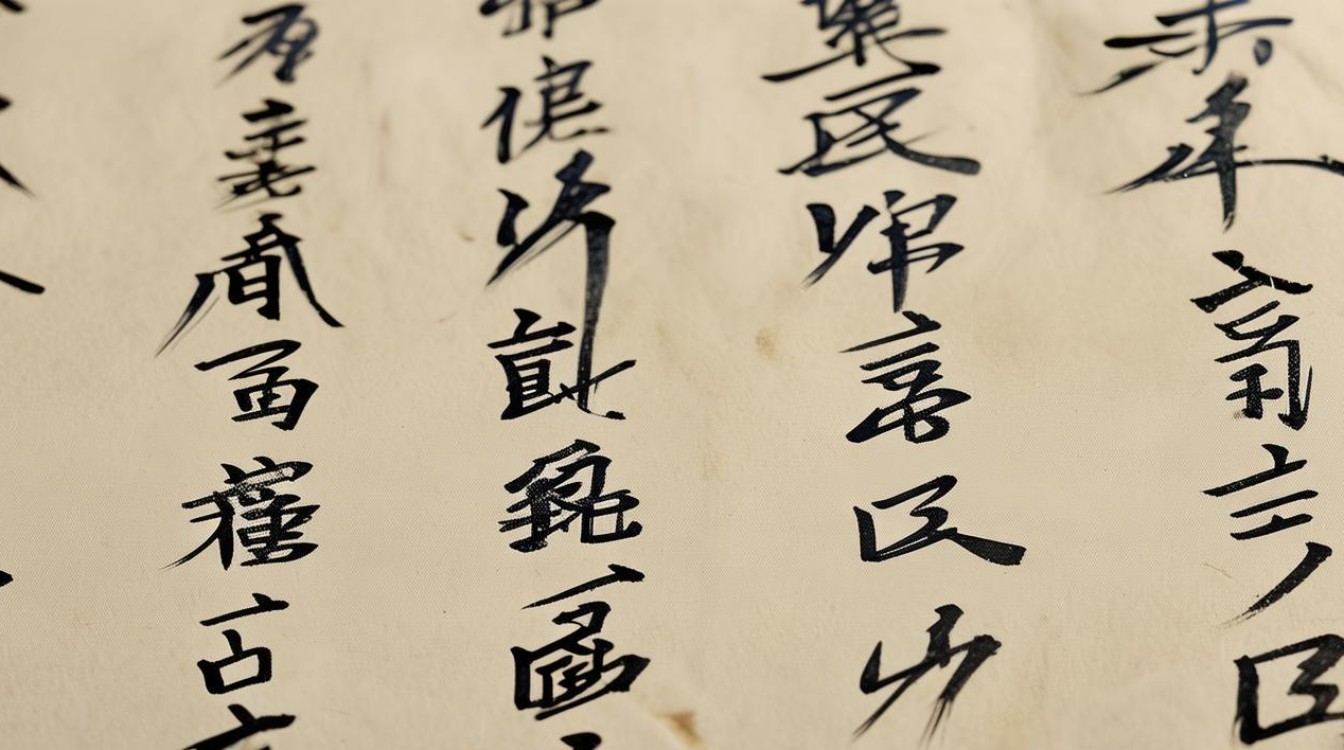

以《李文忠公全集》收录的奏折为例,其楷书端正如“馆阁体”,但笔画间更具个性,如《筹议海防折》中“防”“海”“筹”等字,横画起笔藏锋,收笔顿挫,结构方正而不呆板,既便于皇帝阅览,又体现其“严谨务实”的作风,而手札如《致沈葆桢书》,则更为随意,行草相间,笔势连贯,如“事”“急”“办”等字连笔自然流露出焦急之情,达到“书为心画”的艺术效果。

文人雅玩类作品则更具观赏性,如《楷书心经》册页,小楷精谨,结体匀称,用笔细腻,堪比文徵明;而《行书赤壁赋》长卷,笔势大开大合,墨色浓淡相宜,既有苏轼的豪放,又具董其昌的淡雅,展现出其深厚的文人素养,此类作品多为应酬或自娱,是刘鸿章在政务之余“寄情翰墨”的见证。

历史定位与当代价值

刘鸿章书法的历史价值,不仅在于其艺术成就,更在于其作为“文化符号”的意义,在晚清内忧外患之际,其书法融合了“文臣的雅致”与“武将的刚健”,成为士大夫阶层“修身、齐家、治国、平天下”理想的物化体现,相较于纯粹的书法家,其书法更具“人文厚度”——每一笔都承载着时代的信息与个人的命运。

当代视角下,刘鸿章书法的“调和”精神尤为值得借鉴,在碑帖对立、传统与现代碰撞的今天,其“以我为主,兼容并包”的创作理念,为书法创新提供了范本,其作品中的“实用性”与“艺术性”统一,也启示我们:书法不应束之高阁,而应融入生活,兼具审美功能与实用价值。

以下为刘鸿章书法风格特征解析表:

| 维度 | 具体表现 | 典型例证 |

|---|---|---|

| 用笔 | 中锋为主,兼用侧锋;圆劲中含方折,线条富有弹性,善用“屋漏痕”“折钗股”笔法。 | 《致吴棠手札》中“鸿”“章”的横画 |

| 结体 | 中宫收紧,四维开张;端庄中见灵动,严谨中寓变化。 | 《行书七言联》中“龙”“鹤”的结构 |

| 章法 | 行距疏朗,字距适中;整体布局疏密有致,气脉贯通。 | 《楷书心经》册页的布局 |

| 风格倾向 | 以帖学为根基,融入碑学笔意;刚健中蕴雅逸,端庄中带流动。 | 《行书赤壁赋》长卷 |

相关问答FAQs

Q1:李鸿章书法与“馆阁体”有何区别?

A:李鸿章书法虽受馆阁体影响(如楷书端正、规范),但更具个性与生命力,馆阁体追求“乌、方、光”,强调标准化,易显呆板;而李鸿章书法在规范中融入行草笔意,线条富有变化,情感真挚,例如其奏折虽为楷书,但笔画间连带自然,结构松紧有度,远非馆阁体的“千人一面”。

Q2:李鸿章的书法作品主要收藏在哪里?

A:李鸿章书法作品多收藏于博物馆与私人藏家,国内以故宫博物院、上海博物馆、安徽博物院收藏最丰,如《李鸿章致曾国藩手札》《行书七言联》等;海外则见于美国大都会艺术博物馆、日本东京国立博物馆等机构,其作品因兼具历史价值与艺术价值,在拍卖市场也备受青睐,如2019年《楷书心经》册页以高价成交。