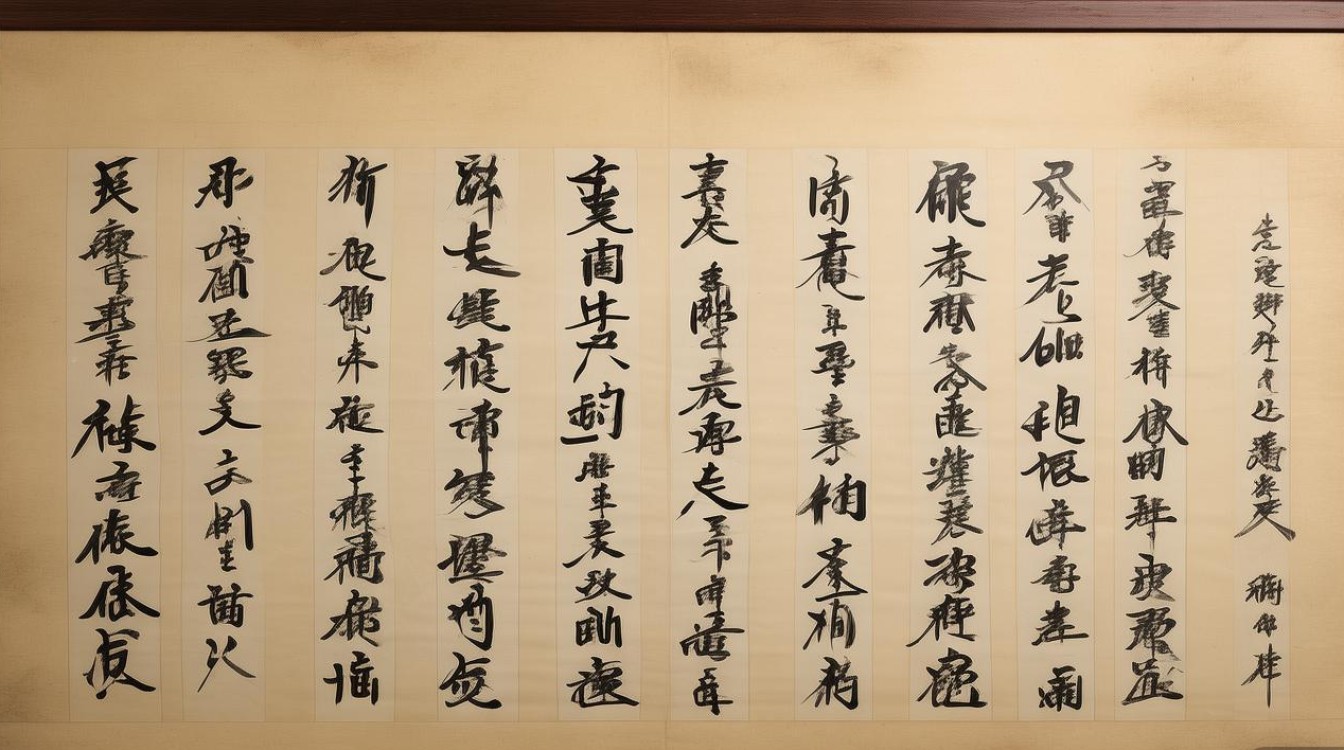

陈年书法,作为中华文明的重要载体,以其跨越时空的艺术魅力与历史价值,成为连接古今的文化纽带,它不仅是笔墨纸砚的物质组合,更是历代书家精神世界的物化,是时代审美、文化思潮与社会变迁的鲜活见证,从殷商甲骨的刻符到明清文人的尺牍,陈年书法的演变脉络,恰如一部微缩的中国文化史,每一笔一划都凝聚着古人的智慧与审美追求。

历史长河中的陈年书法:从实用到艺术的升华

陈年书法的历史,与中国文字的发展同步,经历了从实用记录到艺术自觉的漫长历程,先秦时期,文字尚未完全统一,甲骨文、金文、石鼓文等书体主要用于占卜与记事,其线条质朴稚拙,结构错落有致,已初具审美意识,如商代甲骨文,刀刻痕迹明显,笔画瘦硬挺拔,排列疏密有致,反映了早期人类对形式美感的朴素追求,西周金文铸于青铜器之上,笔画圆浑厚重,布局章法严谨,展现出“礼乐文化”的庄重与秩序。

秦汉时期,“书同文”政策推动了小篆的统一,随后隶书兴起,成为官方主流书体,隶书“蚕头燕尾”的笔画特征,以及“一波三折”的笔法变化,打破了古文字的象形束缚,奠定了汉字方块化的基础,汉代简牍书法(如居延汉简、武威汉简)因书写材料的便捷,呈现出率真自然的民间书风,笔画或流畅奔放,或沉稳内敛,与庙堂碑刻的庄重形成鲜明对比,展现了书法艺术的多元性。

魏晋南北朝是社会动荡与思想解放的时期,士人阶层崛起,书法开始成为个人精神抒发的媒介,王羲之、王献之父子为代表的“书圣”群体,将行书、草书推向新的高度,王羲之《兰亭序》的“行书第一”,笔法精妙,气韵生动,既有楷书的端庄,又有草书的流畅,被誉为“天下第一行书”,这一时期,书法理论也开始萌芽,卫夫人《笔阵图》、王羲之《书论》等著作,系统探讨了笔法、结字与章法,标志着书法艺术进入自觉时代。

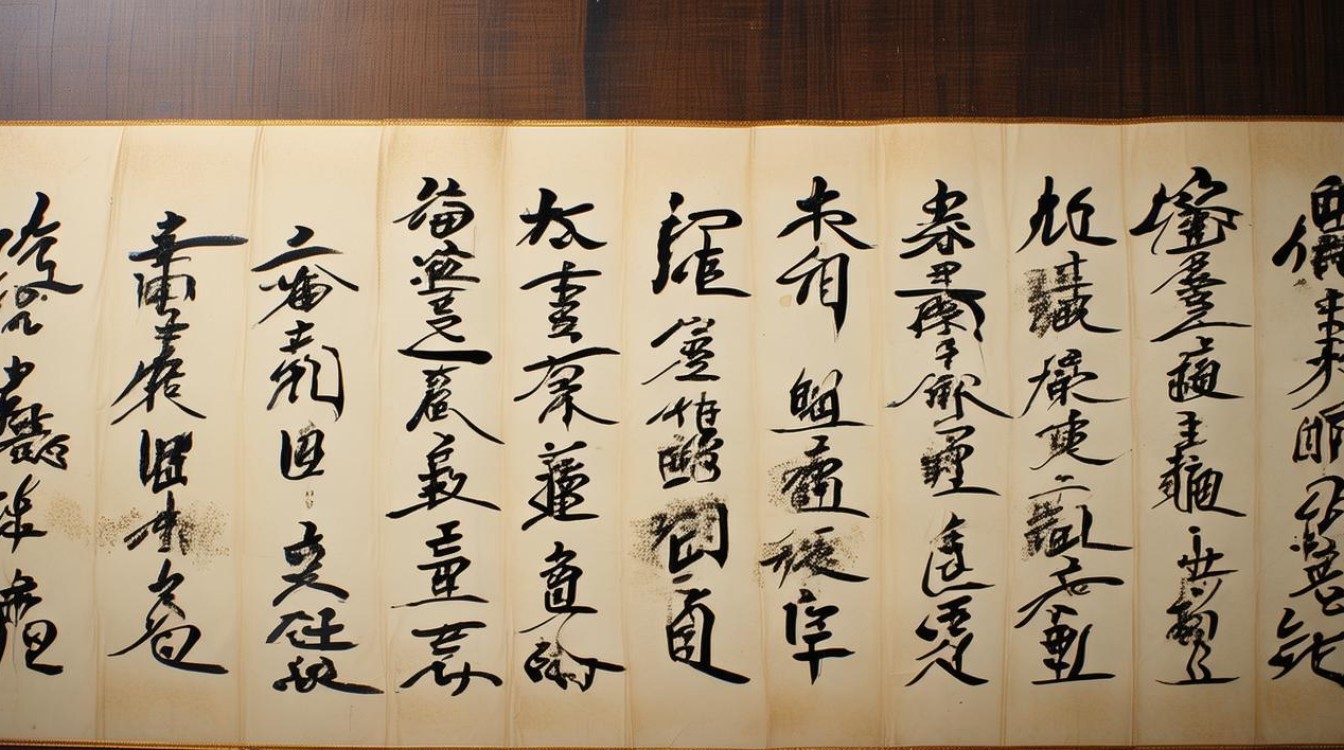

唐代是中国书法的鼎盛时期,楷书发展至巅峰,涌现出欧阳询、颜真卿、柳公权等楷书大家,欧阳询《九成宫醴泉铭》法度森严,结构险峻;颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》雄浑大气,气势磅礴;柳公权《玄秘塔碑》骨力遒劲,笔画清劲,形成“颜筋柳骨”的审美范式,草书也得到发展,张旭《古诗四帖》狂放不羁,怀素《自叙帖”飞动洒脱,将草书的抒情性发挥到极致,唐代书法尚“法”,强调规范与法度,体现了盛唐气象的恢弘与自信。

宋代书法在“尚意”思潮影响下,更注重书家个人意趣与情感的表达,苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄“宋四家”各具特色:苏轼丰腴跌宕,天真烂漫;黄庭坚长枪大戟,纵横奇崛;米芾俊迈豪放,沉着痛快;蔡襄温润典雅,端正文雅,宋代书法尚“意”,反对唐代的僵化法度,追求“书为心画”的境界,文人书法成为主流,书法与诗词、绘画的结合更加紧密。

元代书法在赵孟頫的倡导下,回归晋唐传统,追求“古意”与“雅正”,赵孟頫《胆巴碑》《洛神赋》用笔精到,结字匀称,风格秀逸,形成“赵体”楷书,对后世影响深远,隐逸书风兴起,杨维桢、倪瓒等人的书法奇崛古怪,抒发了乱世文人的孤高与愤懑。

明代书法呈现出帖学与碑学的分流,前期以“台阁体”为主,追求工整规范,缺乏个性;中期吴门崛起,祝允明、文徵明、王宠等人师法晋唐,风格清新雅致;晚期徐渭、董其昌、张瑞图等人个性张扬,徐渭的狂草奔放恣肆,董其昌的淡雅空灵,开创了明代书法的新局面。

清代书法是帖学与碑学的碰撞与融合,前期帖学仍占主流,刘墉、翁同龢等人书法秀润典雅;中期碑学兴起,阮元、包世臣等人倡导“尊碑抑帖”,邓石如、伊秉绶、何绍基等人取法秦汉碑刻,风格雄强朴拙,为书法注入新的活力,清代书法尚“质”,追求金石气息与古拙之美,开启了近现代书法的变革之路。

陈年书法的艺术特征与文化内涵

陈年书法的艺术特征,主要体现在笔法、结字、章法与墨法四个层面,笔法是书法的灵魂,历代书家对“永字八法”的探索,形成了中锋、侧锋、藏锋、露锋等丰富笔法,如王羲之的“一拓直下”,颜真卿的“屋漏痕”,董其昌的“生秀”,展现了不同的笔墨韵味,结字是字形的造型艺术,陈年书法的结字或端庄匀称(如唐楷),或欹侧险峻(如米芾行书),或疏朗开阔(如杨凝式《韭花帖》),体现了“计白当黑”的虚实相生之美,章法是整幅作品的布局,或行气贯通(如手卷),或错落有致(如条幅),通过字与字、行与行的呼应,形成节奏与韵律,墨法则是书法的气韵所在,浓淡干湿的变化,如徐渭的泼墨大写意,董其昌的淡墨渴笔,赋予作品以层次感与生命力。

从文化内涵看,陈年书法不仅是艺术创作,更是文人精神的外化,儒家“中庸”思想影响下,书法追求“中和之美”,如颜真卿的楷书,刚柔并济,既有庙堂之气,又不失人情温度;道家“自然”观念则催生了“书为心画”的理念,苏轼强调“我书意造本无法”,黄庭坚主张“老夫之书本无法”,将书法作为抒发性灵的工具;禅宗“顿悟”思想也渗透到书法中,怀素的“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”,展现了物我两忘的创作状态,陈年书法还承载着丰富的历史信息,如碑刻记录了古代制度与事件,尺牍反映了文人交往与生活,成为研究历史、文学、社会的重要文献。

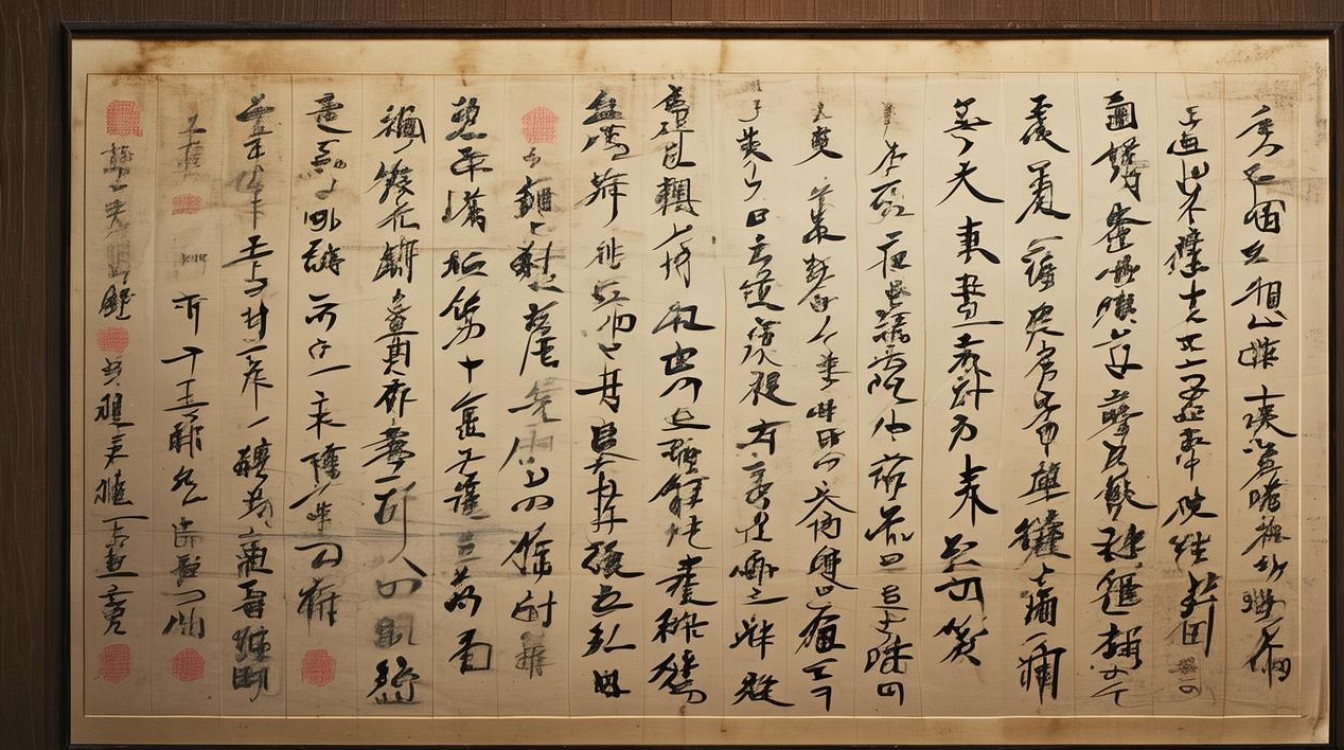

陈年书法的保存与修复:守护文明的记忆

陈年书法多为纸、绢、绡等有机材料,易受温湿度、光照、虫蛀、霉变等因素影响,保存与修复工作至关重要,传统保存讲究“恒温恒湿”,通常要求温度在18-22℃,湿度在50%-60%,避光防尘,定期通风,对于装裱形式,如手卷、册页、挂轴等,需采用专用函套存放,避免折叠挤压,修复技艺则遵循“修旧如旧”“最小干预”原则,包括清洗(去除污渍、霉斑)、揭裱(分离粘连的纸绢)、全色(对缺损处进行补色)、接笔(恢复笔画连贯性)等工序,如故宫博物院的“书画修复室”,仍延续着传统的“画心修复”“揭裱传拓”等技艺,每一道工序都需修复师具备深厚的书法功底与耐心细致的态度,现代科技也为陈年书法保护提供了新手段,如红外线成像可辨识墨迹层次,X射线分析可检测材质老化程度,为修复提供科学依据。

陈年书法的当代价值:传承与创新

在数字化时代,陈年书法的价值不仅在于历史见证,更在于文化传承与创新教育,博物馆、美术馆通过展览、讲座、研学等形式,让公众近距离感受书法魅力,如“故宫博物院书法展”“国家博物馆中国历代书法展”等,成为弘扬传统文化的重要窗口,教育领域,陈年书法作为美育教材,帮助学生理解汉字之美、文化之根,培养审美情趣与人文素养,当代书家从陈年书法中汲取灵感,在继承传统的基础上进行创新,如王冬龄的“乱书”、曾来德的“书法绘画”,将书法与现代艺术形式结合,拓展了书法的表现边界,陈年书法的收藏与拍卖市场也日益活跃,如2010年黄庭坚《砥柱铭》以4.36亿元成交,创下当时中国艺术品拍卖纪录,既体现了市场对书法价值的认可,也推动了大众对书法艺术的关注。

相关问答FAQs

Q:如何辨别陈年书法的真伪?

A:辨别陈年书法真伪需综合笔墨、纸绢、印鉴、题跋、流传等因素,笔墨风格是核心,真迹书家的笔法具有独特性,如王羲之的“内擫”笔法,颜真卿的“屋漏痕”线条,需熟悉其时代特征与个人风格;纸绢材质需符合时代特征,如唐代的硬黄纸,宋代的澄心堂纸,明代的宣纸,可通过碳14测年、纤维分析等科技手段辅助判断;印鉴需真伪对照,真迹印鉴的篆法、刀法、印泥色泽自然,后仿印鉴往往笔画僵硬、色泽浮艳;题跋与流传记录也至关重要,历代名家题跋、著录记载(如《石渠宝笈》《式古堂书画汇考》)可为真伪提供佐证,需警惕“后添款”“旧改款”等作伪手段,综合鉴定需结合传统经验与现代科技,由专业机构或专家进行。

Q:陈年书法修复对技艺有哪些要求?

A:陈年书法修复是一项高度专业化的技艺,要求修复师具备“三心”:细心、耐心、匠心,具体而言,需掌握传统书画修复技法,如“揭心”(分离多层纸绢)、“补洞”(用相似材质纸料修补缺损)、“全色”(用国画颜料对补纸进行染色,使其与原作协调)、“接笔”(依据原作笔意恢复缺损笔画),这些工序需手工完成,对操作精度要求极高;需具备深厚的书法鉴赏能力,能准确判断原作的书体、风格、笔墨特征,确保修复不偏离原作精神;还需了解材料学知识,熟悉不同时代纸绢、墨料、颜料的特性,选择与原作兼容的修复材料,避免二次损害,传统修复讲究“师承”,修复技艺需通过长期实践积累,如故宫的“古书画修复技艺”已入选国家级非物质文化遗产,强调“修旧如旧”“最小干预”,以延续作品的历史信息与艺术价值。