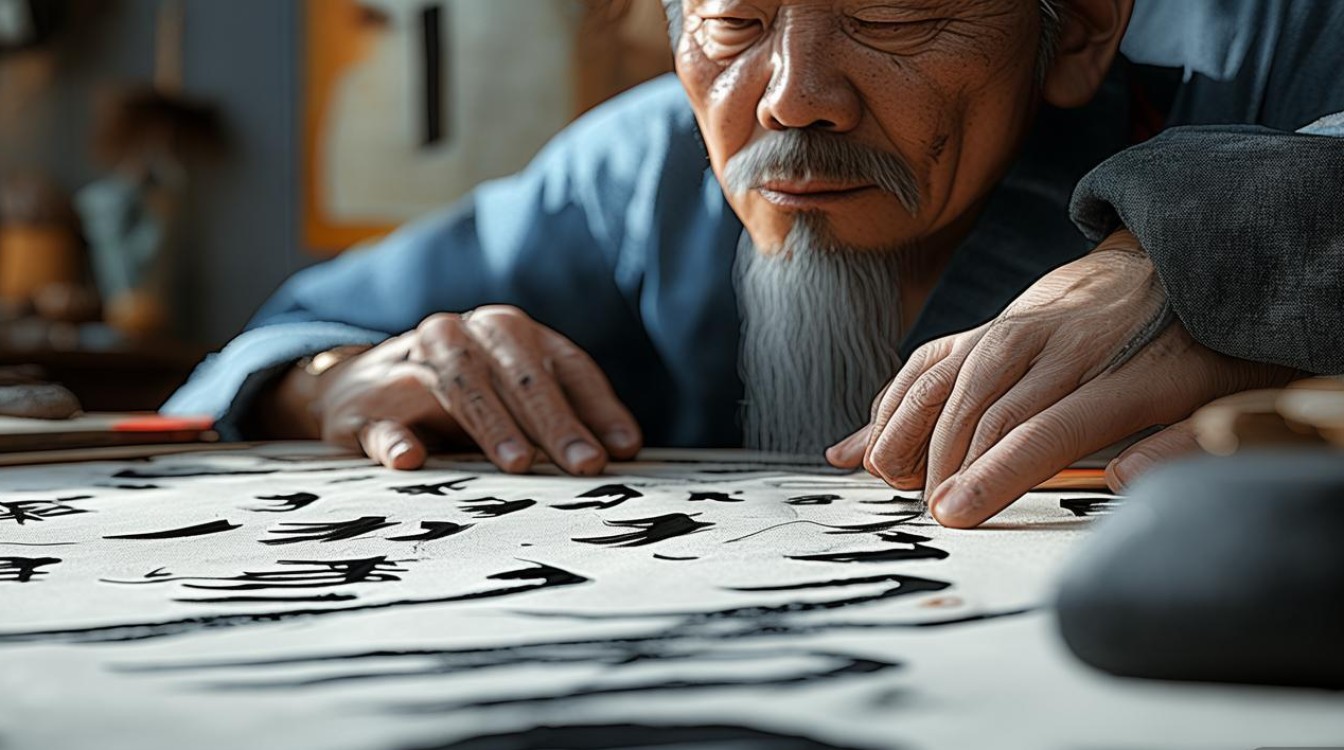

书法学习之路,往往始于笔墨的生涩,困于技巧的瓶颈,终于心性的醒悟,所谓“醒悟书法”,并非简单的技法娴熟,而是在长期临池与静思中,对书法本质、文化内涵与自我心性的穿透性理解——它像一束光,照亮了“写字”与“书法”之间的鸿沟,让笔墨从工具升华为精神的载体。

初学书法时,大多数人陷入“形似”的执念,临摹《九成宫》时,反复描摹笔画间的“欧险”,却不懂其内里的“力道”;临《兰亭序》时,模仿行云流水的牵丝,却忽略王羲之“书为心画”的洒脱,那时以为,书法就是把字写得“好看”,于是每天沉浸在“横平竖直”的计较里,为了一笔的顿挫、一画的弧度反复修改,却越写越焦虑——字像被囚禁的鸟,有形无神,缺乏呼吸,这种状态,恰如古人所言“徒守笔法,而不知笔意”,是书法学习的第一重困境:被技巧绑架,丢失了书法的灵魂。

进阶阶段,开始研究“法度”背后的逻辑,读《永字八法》,理解“侧勒努趯策掠啄磔”八笔的力学原理;临《颜勤礼碑》,揣摩“蚕头燕尾”背后的浑厚力量;甚至开始分析“疏可走马,密不透风”的章法布局,此时的书法,从“写字”变成了“研究”——拆解笔画的起承转合,推敲字形的欹正相生,甚至用尺子测量字体的比例,技法日渐娴熟,写出的字工整、规范,却总觉得少了点什么,直到某天读到苏轼“我书意造本无法,点画信手烦推求”,才猛然惊醒:书法若只停留在“法”的层面,便成了没有温度的“印刷体”;真正的“法”,是为了打破“法”,让心性自然流露。

“醒悟”往往发生在某个不经意的瞬间,或许是临《祭侄文稿》时,看到颜真卿笔下因悲愤而扭曲的线条,突然读懂“沉痛切骨”四个字不仅是内容,更是笔墨的颤抖;或许是雨后看屋檐滴水,在墙上留下蜿蜒的痕迹,忽然明白“屋漏痕”不是技法,而是自然与心性的合一;又或许是某次酒后挥毫,抛开所有“规则”,任笔墨随情绪流淌,写出的字虽不工整,却有股说不出的“真气”,那一刻,醒悟如潮水般涌来:书法的终极目标,不是“写好字”,而是“写自己”——通过笔墨的修炼,让心性变得沉静、敏锐,最终达到“人书合一”的境界。

醒悟后的书法,是“外师造化,中得心源”的实践,它不再局限于碑帖的模仿,而是从生活中汲取灵感:看松柏的虬枝悟笔力的苍劲,观流水的婉转悟线条的灵动,品人生的起伏悟墨色的浓淡,此时临帖,不再是“抄书”,而是与古人的对话——临《兰亭》时,学王羲之的“逸气”,而非单纯模仿字形;临《寒食帖》时,品苏轼的“苦涩”,而非复制笔画的枯润,书法成为日常的修行:写字前先静心,让心绪沉淀;写字时专注呼吸,让笔墨与心跳同步;写字后反思,让每一笔都成为心性的镜子。

这种醒悟,让书法从“技艺”升华为“道”,它不再是一门需要“苦练”的技能,而是一种“养心”的方式,正如启功先生所言:“书法是写字,但写字不都是书法。”醒悟书法,正是要在这“是”与“不是”之间,找到属于自己的平衡——既尊重传统法度的根基,又不被法度所困;既追求笔墨的精妙,更追求心性的通透。

不同书法学习阶段的认知与实践对比

| 阶段 | 认知重点 | 实践方法 | 核心收获 |

|---|---|---|---|

| 初学 | 笔画、结构形似 | 机械描红、临摹单字 | 掌握基本技能,易陷入迷茫 |

| 进阶 | 笔法、章法技巧 | 研究碑帖细节,刻意练习 | 技术提升,但可能缺乏灵魂 |

| 醒悟 | 心性表达、文化内涵 | 意临结合生活感悟,养心 | 理解“书为心画”,获得精神自由 |

相关问答FAQs

Q1:很多人练了很久书法仍没有“醒悟”,关键原因是什么?

A:醒悟的缺失,往往源于“重技轻道”的误区,若长期停留在“临帖-复制”的循环,只关注“字像不像”,而忽略对碑帖背后文化、心性的思考,便容易陷入“为技巧而技巧”的泥潭,缺乏“生活联结”也是重要原因——书法若脱离生活感悟,仅靠苦练技法,便难以打通“笔墨”与“心性”的通道,真正的醒悟,需要“读帖+读书+读生活”的结合,在反复实践中沉淀,在静思中顿悟。

Q2:醒悟后如何避免“自说自话”,保持书法的传统根基?

A:醒悟不是“脱离传统”,而是“更深地理解传统”,守住根基的关键,在于“守正创新”——先深入临摹经典碑帖,吃透古人的笔法、章法、气韵,让传统成为“骨”;再融入个人情感与时代精神,让创新成为“肉”,王铎的“涨墨”技法,看似“狂放”,实则是对“二王”笔法的解构与重组;齐白石的“书中有画”,离不开对《祀三公山碑》篆书的研习,醒悟后的书法,应是“传统为根,心性为魂”,在继承中发展,在发展中传承。