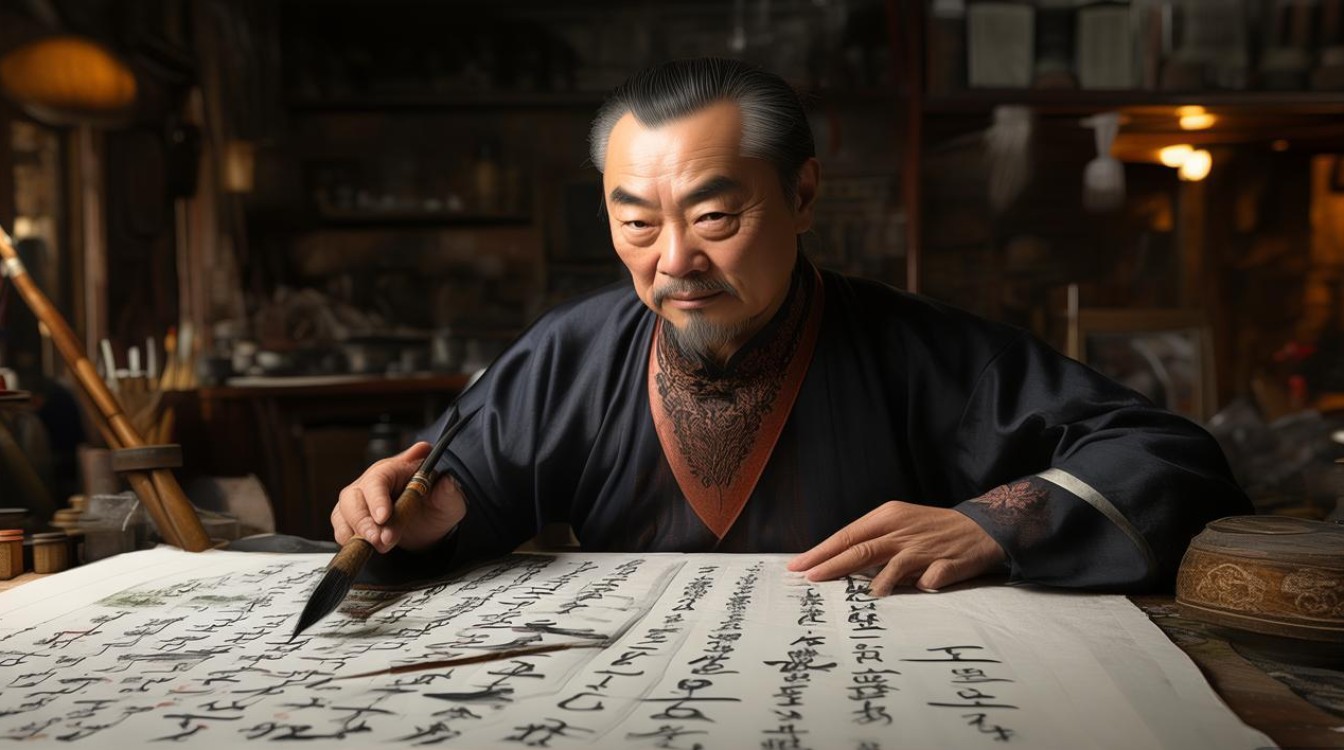

于泉书画家,当代艺术界一位以笔墨为媒介、以文化为灵魂的践行者,1965年出生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化的深厚底蕴中,祖父是当地小有名气的私塾先生,擅书法,幼年的于泉常在祖父的书案旁研墨铺纸,耳濡目染间对汉字的结构之美与线条的韵律产生了浓厚兴趣,七岁临写《玄秘塔碑》,十岁便能书就春联,邻里间称其“小书童”,这段启蒙经历为他日后的艺术之路埋下了坚实的种子。

青年时期,于泉拜入山东书画名家门下,系统学习楷书、行书与山水画技法,他深知“师古人不如师造化”,为临摹《富春山居图》,曾三赴富春江,在江畔渔村搭棚居住数月,观察晨雾中的山峦形态、雨后的草木色泽,将自然之“活水”融入笔墨,1990年,他考入中央美术学院书法与绘画专业,得遇启功、白雪石等艺术大家,不仅技法日臻成熟,更在“书画同源”的理论认知上实现了突破——他提出“以书骨立画魂,以画韵润书魂”,主张书法的笔法应成为绘画的筋骨,绘画的意境则需赋予书法以情感温度,这一理念贯穿其创作始终。

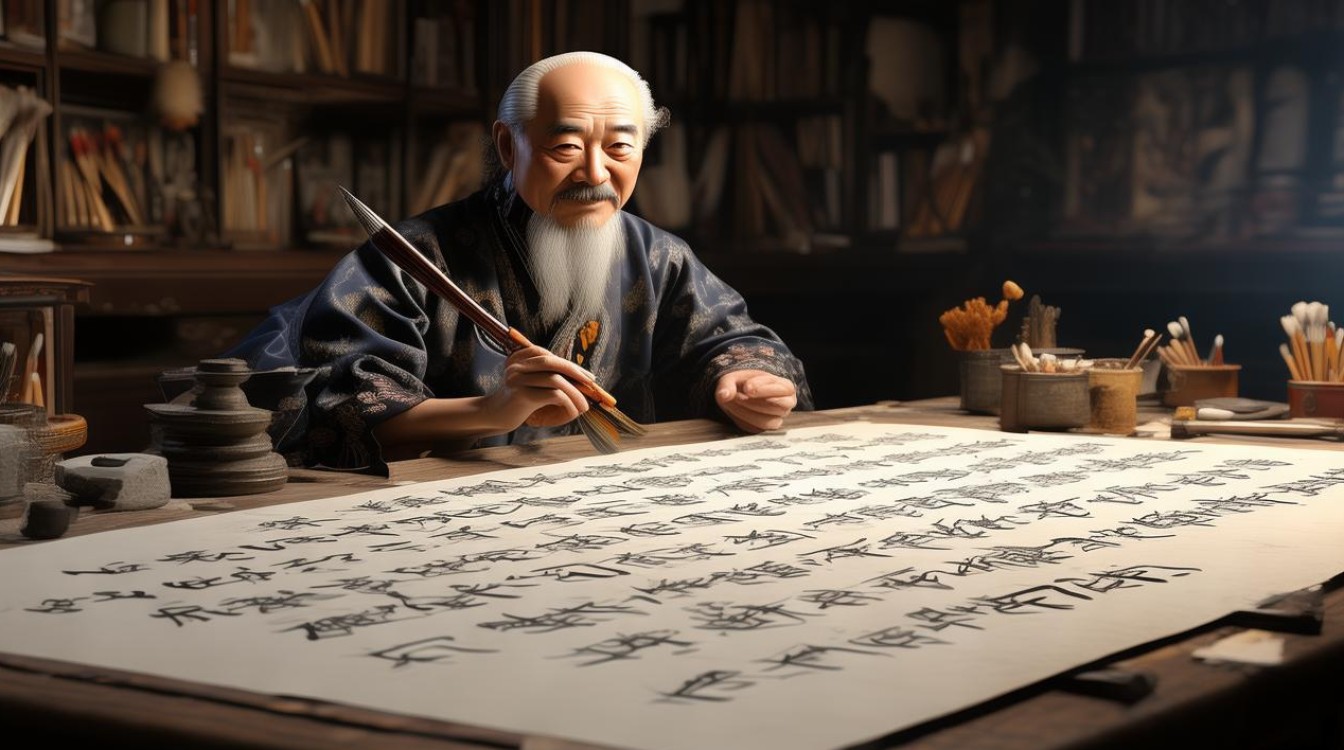

于泉的艺术风格,在书法上体现为“古雅而鲜活”,其楷书取法欧阳询的险峻与颜真卿的浑厚,结字方正而不失灵动,笔力内敛而气度恢弘;行书则融合王羲之的飘逸与米芾的跌宕,线条如行云流水,转折处见筋骨,牵丝时带意趣,绘画方面,他主攻北派山水,善用斧劈皴与披麻皴相结合的技法,表现山石的刚毅与山水的苍润;墨色上讲究“墨分五色”,以浓墨显山势,淡墨染云雾,间或以花青、赭石点染,营造出“可行、可望、可游、可居”的意境,其代表作《泰山旭日》,以雄浑的构图展现泰山的日出之景,近景松柏以书法的“飞白”笔法绘就,中景山峦用积墨层层叠加,远景云霞则以淡墨晕染,整体气势磅礴又不失细腻层次,现已被中国国家博物馆收藏。

三十余年来,于泉始终秉持“传承不守旧,创新不离根”的创作原则,他不仅深耕传统,更关注时代精神与个人情感的融合,在创作《泉城秋韵》时,他没有简单描绘济南的湖光山色,而是将老城区的青石板路、趵突泉的腾涌之态与现代都市的剪影巧妙结合,以水墨的虚实对比展现古今交融的城市记忆,这幅作品在“全国山水画大展”中荣获金奖,评委评价其“用传统笔墨讲好了当代故事”。

除了创作,于泉还致力于书画教育与公益事业,他创办“于泉书画工作室”,亲自授课,强调“先修心,后学艺”,要求学员每日临帖、写生、读书三不误;多年来,他为偏远山区学校捐赠书画作品千余幅,举办公益讲座百余场,用艺术点亮孩子们的梦想,2018年,他被授予“山东省德艺双馨艺术家”称号,2022年当选济南市书法家协会副主席,其艺术成就与社会贡献得到了广泛认可。

于泉书画家艺术年表(部分)

| 时间 | 艺术事件 |

|---|---|

| 1972年 | 开始临写《玄秘塔碑》,祖父启蒙书法学习 |

| 1985年 | 拜入山东书画名家门下,系统学习山水画与书法 |

| 1990年 | 考入中央美术学院书法与绘画专业,师从启功、白雪石 |

| 2003年 | 在济南举办首次个人书画展,《泰山旭日》被中国国家博物馆收藏 |

| 2015年 | 《泉城秋韵》获“全国山水画大展”金奖 |

| 2020年 | 出版《于泉书画集》,收录代表作80幅及艺术创作心得 |

| 2022年 | 当选济南市书法家协会副主席,发起“书画进校园”公益项目 |

相关问答FAQs

问:于泉老师在书画创作中,如何处理“传统”与“创新”的关系?

答:于泉认为传统是创新的根基,创新是传统的生命力,他主张“深挖传统,但不泥古”,比如在书法中,他会反复临摹经典碑帖,掌握笔法与结字的规律,但在创作时会融入个人情感与时代审美,如将行书的流动感融入山水画的线条,让画面更具节奏感;创新则需“守住根脉,但不守旧”,他从不盲目追求新奇怪诞,而是在传统笔墨语言的基础上,结合现代生活观察,赋予作品新的内涵,如《泉城秋韵》中对古今泉城风貌的融合,便是传统笔墨与时代精神的结合。

问:初学者学习书画,可以从于泉的作品中借鉴哪些经验?

答:初学者可从于泉的创作中借鉴三点:一是“以读养艺”,他强调“读书万卷,行路万里”,建议初学者先提升文化修养,理解书画背后的文化内涵,而非单纯模仿技法;二是“以勤补拙”,他每日坚持临帖、写生数小时,甚至年过六旬仍笔耕不辍,这种坚持是艺术进步的基石;三是“以悟求变”,他鼓励学员在临摹中思考,在写生中感悟,比如临摹《富春山居图》时,不仅要学其笔墨,更要体会黄公望“意在笔先”的创作心境,最终形成自己的艺术语言。