誉字在书法中不仅是承载“美名、赞美、声誉”之义的文字符号,更是书法家展现笔法、结构与意境的重要载体,从甲骨文的雏形到当代书法的创新,誉字的书写始终与汉字演变、审美思潮紧密相连,其笔画间既蕴含着汉字的方正之美,又传递着文人墨客对“立言以立身”的精神追求。

字义演变与字形溯源

“誉”的本义与“言”相关,甲骨文中“誉”字由“言”和“与”(给予)组成,意为“言说赞美”,金文承袭此形,小篆则规范化为“言”与“舆”(车,表承载),强化了“承载美名”的内涵,隶变后,“言”旁保留,“舆”部简化为“𨗗”,形成今字“誉”的左右结构,这一演变过程,不仅体现了汉字从具象到抽象的规律,也为书法创作提供了丰富的结构可能性——左侧“言”旁的纵向延伸与右侧“舆”部的横向展开,形成了天然的动静对比。

书法中的结构特点与书体表现

誉字在书法中的表现,因书体不同而各具韵味,其核心在于平衡“言”的严谨与“舆”的舒展,以下通过表格对比不同书体的书写特征:

| 书体 | 结构特点 | 笔画表现 | 代表风格 |

|---|---|---|---|

| 篆书 | 对称均衡,中宫收紧 | 线条圆转,藏头护尾,粗细均匀 | 秦代《泰山刻石》的端庄,清代邓石如的婉转 |

| 隶书 | 横画舒展,蚕头燕尾 | “言”旁横画上扬,“舆”部捺画波磔,重心下沉 | 汉代《曹全碑》的秀逸,《张迁碑》的朴拙 |

| 楷书 | 左窄右宽,重心平稳 | “言”旁点画紧凑,“舆”部横画平行,撇捺舒展 | 颜真卿《多宝塔碑》的雄浑,欧阳询《九成宫》的险峻 |

| 行书 | 笔画连带,虚实相生 | “言”旁与“舆”部牵丝呼应,结构可松可紧 | 王羲之《兰亭序》的飘逸,米芾《蜀素帖》的跳荡 |

| 草书 | 简化符号,一气呵成 | “言”旁以点代画,“舆”部连笔为圆,气势连贯 | 怀素《自叙帖》的狂放,于右任的标准草书 |

以楷书为例,颜真卿写“誉”字时,左侧“言”旁的“亠”两点如坠石,右侧“舆”部的“一”横厚重,撇捺开张,整体呈现“雄浑大气”之势;而欧阳询则强调笔画的穿插避让,“言”旁的“口”部紧收,“舆”部的“𨗗”部向右伸展,结构险中求稳,尽显“法度森严”,行书中,王羲之将“誉”字的“言”旁末笔与“舆”部首笔自然连带,如“行云流水”,既保留了字形辨识度,又增添了流动感。

文化内涵与书法表现

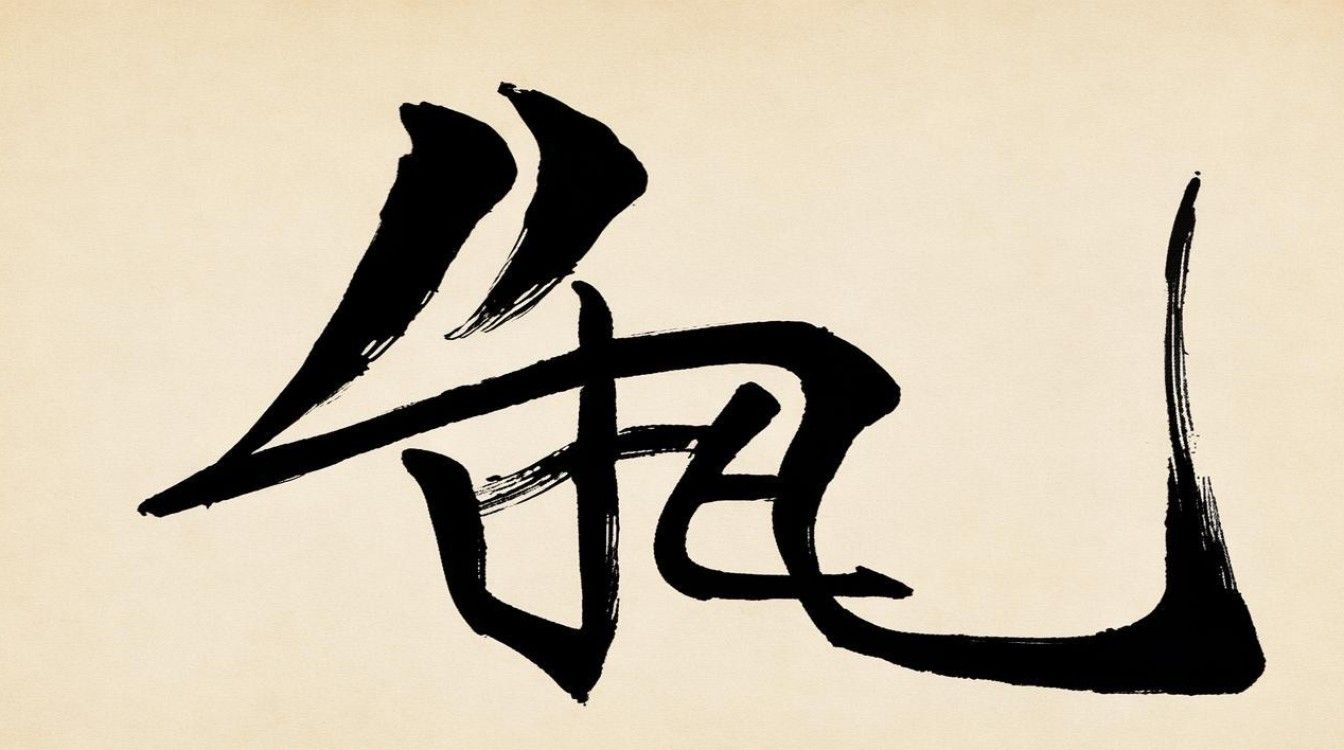

“誉”字在书法中常被用于题匾、楹联或创作主题,如“誉满天下”“德高望重”,其书写不仅是技巧的展现,更是文人价值观的传递,明代文徵明小楷《千字文》中的“誉”字,笔画清秀,结构疏朗,体现了“君子慎言”的内敛品格;清代傅山则将“誉”字写得拙朴厚重,笔画中带有金石味,暗合“宁拙毋巧”的审美主张,当代书法家在书写“誉”字时,常融入现代构成意识,如将“言”旁拉长,或“舆”部部首变形,既保留汉字本源,又赋予其时代气息。

誉字的书法,是汉字美学与人文精神的交融,从甲骨文的“言说赞美”到当代书法的“形神兼备”,它不仅记录了汉字的演变轨迹,更承载着中国人对“声誉”的独特理解——真正的“誉”,不在笔墨的华丽,而在德行的厚重,书法家通过笔墨的提按顿挫,将这份理解化为永恒的艺术,让“誉”字在千年书写中,始终散发着温润而坚定的光芒。

相关问答FAQs

问题1:初学者练习“誉”字书法时,如何把握左右结构的平衡?

解答:初学者可先以楷书为基础,观察“言”旁(约占1/3宽度)与“舆”部(约占2/3宽度)的比例关系,书写时,“言”旁的竖画需挺直,避免倾斜;“舆”部的横画要平行,撇捺对称,避免左低右高或重心偏移,可通过米字格辅助定位,先描红再临帖,逐步掌握“左紧右松、中宫收紧”的结构规律。

问题2:草书中“誉”字的“言”旁如何简化?有哪些常见写法?

解答:草书中“言”旁常简化为“亠”加两点或连笔的“丶”画,如王羲之草书将“言”旁写作“⺌”,两点连带;怀素则进一步简化为一竖两点,甚至以一个短横代之,简化时需注意保留“言”旁的特征,避免与其他部首混淆,同时保持与“舆”部的连贯性,确保整体字形辨识度。