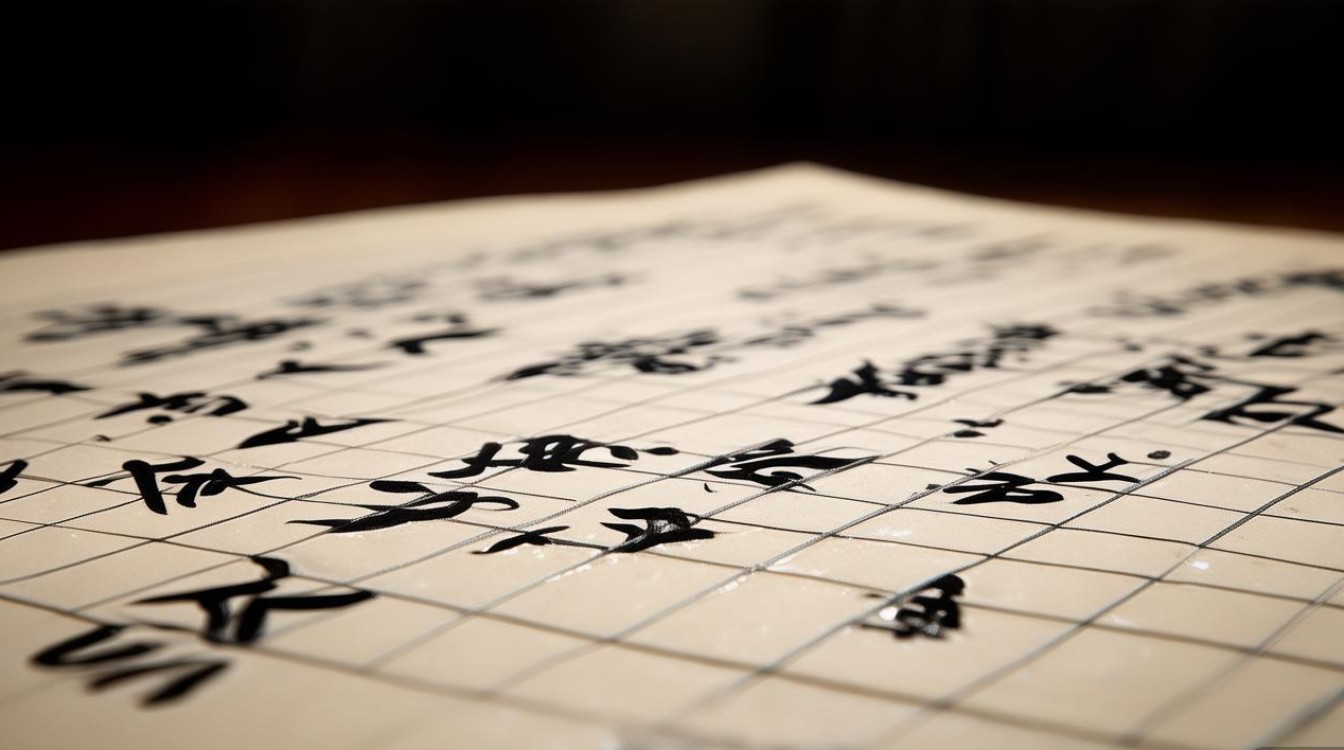

书法作为中国传统文化的核心技艺,其创作过程讲究“意在笔先,字居心后”,而界格作为辅助书写的规范工具,自古便是书法学习中不可或缺的“规矩绳墨”,从汉代的简牍界栏到唐代的宫格样式,再到现代的多样化格子设计,书法界格不仅承载着对字形结构的精准把控,更折射出不同时代对书法美学的理解,本文将从界格的类型、功能、使用技巧及历史演变等方面,系统梳理书法界格的核心价值与实践意义。

书法界格的常见类型及结构特点

书法界格经过长期发展,已形成多种类型,每种格子因其结构差异,适用于不同的书体与学习阶段,以下为几种主流界格的对比分析:

| 界格类型 | 结构特点 | 适用书体 | 功能侧重 |

|---|---|---|---|

| 田字格 | 由横中线、竖中线将方格分为四个小方格,形似“田”字 | 楷书、隶书 | 辅助把握字形重心、笔画对称性 |

| 米字格 | 在田字格基础上增加两条对角线,形成“米”字形分割 | 楷书(尤其欧体、颜体)、篆书 | 精准定位笔画起收位置、角度与长短比例 |

| 九宫格 | 将方格横向、纵向各三等分,形成九个小方格,中心为“中宫” | 楷书、行书、草书 | 控制字形内部结构疏密,把握“中宫收紧,四周舒展”的结字原则 |

| 回宫格 | 外框为标准方格,内部有虚线构成的“内宫”,字形主体写在内宫中 | 行书、草书 | 协调字形的紧凑与舒展,避免笔画过度松散或拥挤 |

| 井字格 | 以“井”字形线条分割方格,形成九宫格的简化版,线条更少 | 初学者入门、隶书 | 快速建立字形框架感,适合初学阶段掌握基本笔画位置 |

书法界格的核心功能

书法界格的价值不仅在于“规范”,更在于通过视觉引导帮助学习者建立对汉字结构的深层认知,其核心功能可概括为以下四点:

规范字形结构,奠定结字基础

汉字以“象形”为源,以“结构”为魂,而界格通过直观的线条分割,为字形提供了坐标参照,在米字格中,“永”字的点画需落在对角线交叉点或中线与边框的交点上:短点靠近左上角交叉点,横画起笔于左上角交叉点,收笔于右上角交叉点,竖画贯穿上下中线,撇捺则沿对角线方向延伸,这种精准定位能有效避免初学者常见的“重心偏移”“比例失调”等问题,如楷书中的“中”字,若竖画未居中,通过田字格的竖中线可立即发现并调整。

辅助章法布局,提升整体协调性

界格不仅规范单字,更能通过格子的排列引导篇章节奏,对联创作中,若使用统一大小的界格,可确保上下联字数、间距一致;横幅书写时,通过界格的横向排列,能自然形成字与字之间的“行气”,避免出现“大小不一、高低错乱”的章法问题,尤其在楷书、隶书等工整书体中,界格是保障“行列整齐、气息贯通”的关键工具。

搭建临摹桥梁,实现精准传承

临摹是书法学习的核心途径,而界格能让临摹者更贴近原帖的笔法与结构,临摹《九成宫醴泉铭》时,将原帖字迹与米字格对照,可清晰观察到欧阳询笔画“险中求稳”的特点——如“之”字的捺画,在米字格中需沿右下对角线方向延伸,且收笔处需与右下角交叉点保持适当距离,这种“格对格”的临摹方式,能帮助学习者快速掌握古法精髓,减少“自说自话”的随意书写。

培养空间感,促进“内化”书写

长期使用界格能帮助学习者建立“空间坐标系”,最终实现对字形结构的“内化”,初学者写“三”字时,需依赖田字格确保三横等距;熟练后,即使脱离格子,也能凭记忆感知“上横短、中横次之、下横长”的比例关系,以及“横画间距匀称”的空间规律,这种从“依赖格线”到“心中有格”的转变,是书法水平提升的重要标志。

书法界格的使用技巧

界格是工具而非束缚,合理使用才能发挥其最大价值,避免陷入“为格所困”的误区,以下为具体使用技巧:

书体与格式的匹配

不同书体对界格的需求各异:楷书结构严谨,宜用米字格、九宫格,以精准把控笔画位置;行书讲究行云流水,回宫格能辅助字形内部空间的收放;草书追求连绵贯通,可简化使用井字格或仅用外框,避免格子限制笔势,初学者应从楷书格子入手,逐步过渡到行书、草书格子,避免“一步到位”的盲目选择。

练习步骤的循序渐进

界格使用需遵循“描红—临摹—背临—脱格”的规律:先在印有界格的纸上描红,熟悉格子与笔画的关系;再对照字帖,在界格中临摹,重点观察笔画起收与格线的对应位置;熟练后脱离字帖,凭记忆在界格中书写(背临);最后完全脱离界格,自然书写,此时界格的“规范”已内化为对字形结构的本能把握,初学“横平竖直”时,可在田字格中反复练习横画与横中线平行、竖画与竖中线重合,形成肌肉记忆。

避免“格缚”,追求自然

长期依赖界格可能导致书写僵化,失去书法的“气韵生动”,在使用界格时需注意“格为用,字为本”:当掌握基本结构后,应逐步减少对格线的依赖,通过观察字形的整体比例而非单个格子来书写,写“三”字时,不应仅关注每个横画在田字格中的位置,而应把握“三横等距、长短有别”的整体规律,最终实现“脱格而有格”的境界。

书法界格的历史演变

书法界格的演变与书法自身的发展紧密相关,汉代简牍中,已有朱丝栏(红色线条)和乌丝栏(黑色线条)的界格,主要用于规范文字排列,便于阅读;魏晋时期,随着书法艺术的自觉,界格开始注重字形结构,如王羲之《兰亭序》的摹本中,虽无明显界格,但字与字之间的间距、行气已暗含“无格之格”的章法意识;唐代楷书鼎盛,欧阳询、颜真卿等书家对结构要求极严,催生了更为精细的宫格样式,如“九宫格”雏形的出现;明清时期,书法普及化,界格进一步简化,如“田字格”“井字格”成为民间书法教学的主流;现代以来,随着书法教育的系统化,界格设计更加科学化,如动态格子(可根据字形大小调整线条疏密)、电子格子(通过APP实现实时定位)等创新形式,为书法学习提供了更多可能。

相关问答FAQs

Q1:书法初学者应该选择哪种界格?为什么?

A1:书法初学者建议从田字格或米字格入手,田字格结构简单,仅有横竖两条中线,能帮助初学者快速建立“中心对称”的概念,掌握汉字的基本重心(如“中”“木”等字的竖画需居中);米字格在田字格基础上增加对角线,能更精准地定位笔画起收位置与角度,尤其适合楷书学习(如“永”“之”等字的笔画需沿对角线方向延伸),这两种格子线条清晰、功能明确,能有效避免初学者因格子复杂而产生的混乱感,待掌握基本结构后,再根据书体需求过渡到九宫格(楷书)、回宫格(行书)等。

Q2:长期使用界格会影响书法的自然表现吗?如何避免?

A2:长期依赖界格确实可能导致书写僵化,失去书法的“气韵生动”,但关键在于使用方法,避免“格缚”需做到三点:一是循序渐进,遵循“描红—临摹—背临—脱格”的练习步骤,当能熟练背写单字后,逐步减少对格线的依赖;二是注重整体观察,不要仅盯着单个格子,而是从字形整体比例、笔画呼应关系出发(如“口”字不要写成四方形,而要把握上宽下窄的形态);三是加强“无格书写”训练,在脱离界格后,通过观察字帖、分析字形结构,培养对空间感的本能把握,最终实现“心中有格,笔下无格”的自然状态。