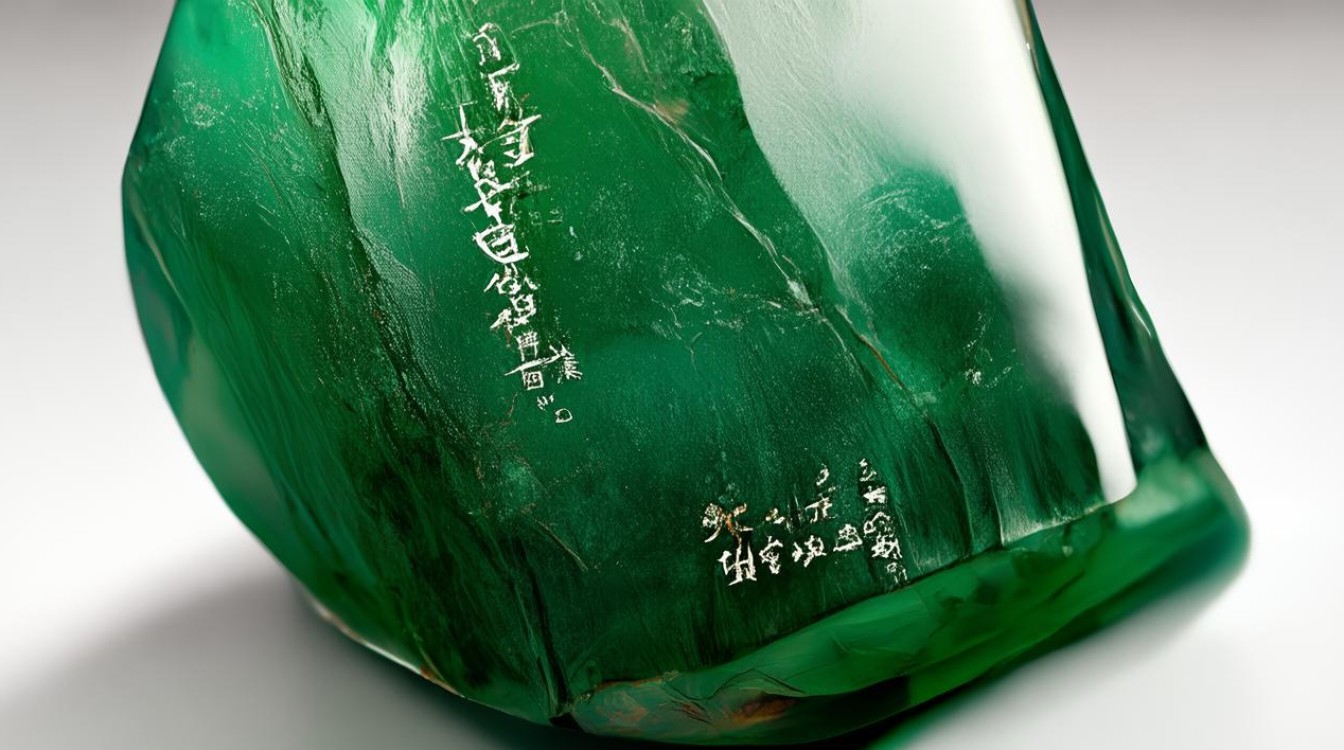

翡翠作为一种珍贵的玉石,其品质评价涉及多个维度,包括颜色、透明度、结构、净度等,而密度作为其重要的物理性质之一,常被消费者作为判断翡翠优劣的参考。“翡翠密度越大越好”这一观点是否完全科学?需要从翡翠的密度本质、影响因素及与品质的关系等角度进行深入分析。

翡翠密度的定义与正常范围

密度是指单位体积内物质的质量,单位通常为g/cm³,翡翠的主要矿物成分是硬玉(钠铝硅酸盐),理论密度为3.30-3.36g/cm³,天然翡翠的密度多集中在此区间,由于翡翠是多种矿物的集合体,可能含有少量辉石、角闪石、钠长石等杂质矿物,不同产地、不同地质环境形成的翡翠密度会存在细微差异,缅甸翡翠的密度一般在3.33-3.34g/cm³,而危地马拉翡翠的密度可能略低,约为3.30-3.32g/cm³,翡翠的结构致密程度也会影响密度,结构越紧密,单位体积内的物质质量越大,密度越高。

天然翡翠密度的影响因素

- 矿物成分:硬玉是翡翠的主要成分,其密度较高;若翡翠中含有较多密度较低的矿物(如钠长石,密度约2.60g/cm³),会导致整体密度下降,水沫子(钠长石玉)常被误认为翡翠,但其密度仅2.60-2.70g/cm³,远低于翡翠,可通过密度快速区分。

- 结构致密性:翡翠的结构由硬玉颗粒的相互交织程度决定,颗粒细小、排列紧密的翡翠(如老坑玻璃种)密度较高;若颗粒粗大或存在较多裂隙、次生矿物填充,密度会降低,豆种翡翠因颗粒较粗,密度可能略低于冰种或玻璃种。

- 次生变化:翡翠在形成后可能受到地质作用影响,发生次生变化,酸洗处理(B货翡翠)会溶解翡翠中的部分矿物,导致结构疏松,密度降低;而天然翡翠的次生矿物(如绿泥石)填充可能使密度略有波动,但整体仍在正常范围。

密度与翡翠品质的关系:并非“越大越好”

虽然密度是翡翠鉴定的重要指标,但“密度越大越好”的说法过于片面,需结合以下具体分析:

密度是天然性的重要参考,但非唯一标准

天然翡翠的密度通常稳定在3.30-3.36g/cm³,若密度低于3.30g/cm³,需警惕是否为处理翡翠(如B货)或仿制品(如石英岩、玻璃),B货翡翠经酸洗注胶后,胶体的密度(约1.05-1.20g/cm³)低于硬玉,导致整体密度降至3.25-3.30g/cm³;而玻璃仿制品的密度多在2.50-3.00g/cm³,可通过密度初步排除,部分天然翡翠(如含较多钠长石的“八三玉”)密度也可能低于3.30g/cm³,需结合红外光谱等进一步确认,因此密度需结合其他检测方法综合判断。

密度与种水、品质的关系并非绝对正相关

翡翠的“种水”(透明度与细腻度)主要由结构决定,密度是结构致密性的体现,但二者并非简单的线性关系。

- 老坑玻璃种:结构细腻致密,密度通常在3.34-3.36g/cm³,品质优良;

- 冰种翡翠:结构较紧密,密度约3.32-3.34g/cm³,透明度高,品质较好;

- 豆种翡翠:颗粒粗大,密度可能在3.30-3.32g/cm³,透明度较低,品质一般; 但需注意,若翡翠含有较多杂质矿物(如铬铁矿,密度约4.50-5.20g/cm³),可能导致密度异常升高(如3.38g/cm³以上),但此类翡翠通常颜色深、透明度差(如“墨翠”中的黑点),反而影响美观和价值,密度过高并不一定代表品质更好,需结合颜色、透明度等综合评估。

密度过高或过低均可能影响价值

- 密度过低:低于3.28g/cm³的翡翠,可能是B货(酸洗注胶)或仿制品,价值较低;即使为天然翡翠,若因结构疏松导致密度低,其质地松散,易出现“棉”“裂”,耐久性差,价值也不高。

- 密度过高:超过3.38g/cm³的翡翠,可能含有较多高密度杂质矿物(如铬铁矿、磁铁矿),导致颜色暗沉、透明度下降(如铁龙生翡翠,密度可达3.40g/cm³以上,但颜色鲜绿而不透,价值有限),人工合成的翡翠(如高温高压合成)可能通过添加高密度物质提高密度,但其结构、光泽与天然翡翠存在差异,需结合其他特征鉴别。

密度在翡翠鉴别中的应用

密度可作为初步鉴别手段,但需结合其他特征综合判断,以下为不同类型翡翠的密度范围及主要特征对比:

| 类型 | 密度范围(g/cm³) | 主要特征 |

|---|---|---|

| 天然A货翡翠 | 30-3.36 | 结构致密,光泽强,折射率1.66,在二碘甲烷中下沉(密度>2.90g/cm³) |

| B货翡翠 | 25-3.30 | 酸洗后结构疏松,注胶后光泽减弱,红外光谱检测出胶体峰 |

| C货翡翠 | 30-3.36 | 染色处理,颜色沿裂隙分布,密度与A货接近,需通过滤色镜或红外光谱鉴别 |

| B+C货翡翠 | 25-3.30 | 酸洗+染色+注胶,密度降低,颜色不自然,光泽暗淡 |

| 仿制品(石英岩) | 65-2.70 | 粒状结构,密度低,折射率1.54,手感较轻 |

| 仿制品(玻璃) | 50-3.00 | 内部可见气泡,密度低,硬度低(5.5-6),易划伤 |

正确看待翡翠密度:综合评估是关键

翡翠的价值由“种、水、色、工、瑕”等多方面因素决定,密度仅是其中的物理性质之一,消费者在选购翡翠时,可参考密度初步判断天然性,但需注意:

- 避免唯密度论:不能简单认为密度越高越好,需结合颜色(如绿色分布是否均匀)、透明度(是否达到冰种、玻璃种)、工艺(雕刻是否精湛)等综合评估;

- 科学检测辅助:对于高价翡翠,建议通过专业机构检测(如密度测试、红外光谱、折射率等),确保天然性;

- 关注佩戴体验:密度过高的翡翠可能质地较重(如大件手镯),需考虑佩戴舒适度;而密度过低则可能影响耐久性,需谨慎选择。

翡翠密度是鉴定其天然性和品质的重要参考指标,但“密度越大越好”的观点并不全面,天然翡翠的密度需稳定在3.30-3.36g/cm³,密度异常可能提示处理或仿制品;但密度高低与种水、颜色、价值并非绝对正相关,需结合结构、光泽、透明度等多维度综合判断,消费者在选购翡翠时,应建立科学的评价体系,避免单一指标误导,必要时借助专业检测手段,以确保选购到兼具美观与价值的翡翠饰品。

相关问答FAQs

Q1:翡翠密度3.38一定是好货吗?

A:不一定,虽然天然翡翠密度多在3.30-3.36g/cm³,但密度达3.38g/cm³可能含有较多高密度杂质矿物(如铬铁矿),此类翡翠可能颜色深暗、透明度低(如墨翠中的黑点),反而影响美观和价值,人工合成翡翠或经处理的翡翠也可能通过添加高密度物质提高密度,需结合红外光谱、折射率等检测确认是否为天然A货。

Q2:为什么有些翡翠密度低于3.30g/cm³?

A:密度低于3.30g/cm³的翡翠可能有两种情况:一是处理翡翠(如B货),经酸洗溶解部分矿物后注胶,导致结构疏松、密度降低;二是天然翡翠中含有较多低密度矿物(如钠长石),如“八三玉”或部分危地马拉翡翠,此类翡翠结构较松,透明度差,价值较低,需通过专业检测(如红外光谱、观察内部结构)区分天然与处理翡翠,避免误判。