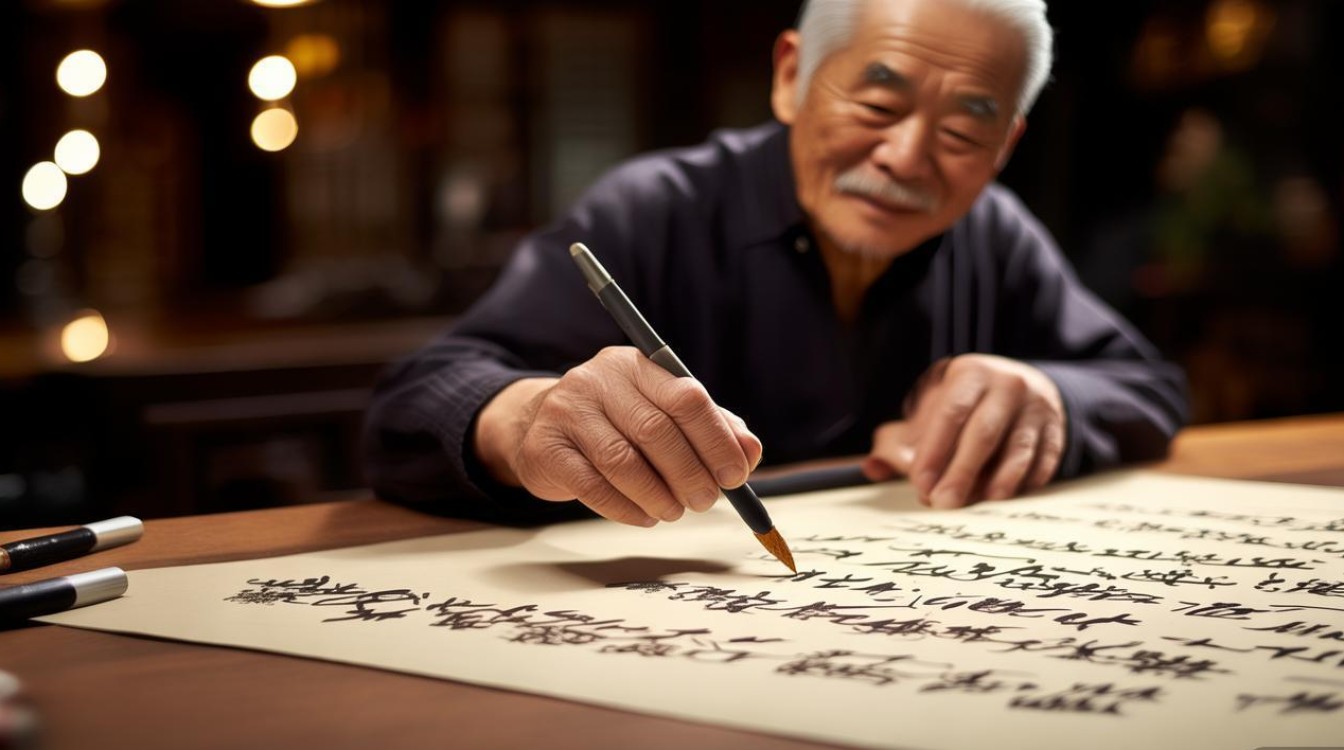

书画艺术与文学,自古便是中华文化中一对孪生兄弟,在中国书画史上,鲜有纯粹的“技匠”,更多的是“文人”——他们以笔墨为舟,载着文学的情怀,在宣纸与绢帛上留下不朽的印记。“书画家喜文”,并非偶然的偏好,而是根植于文化基因的必然选择,这种“喜”,是对文字的敬畏,对文学的热爱,更是将文学素养内化为书画灵魂的修行,从先秦“书画同源”的论断,到魏晋“以书入画”的实践,文学始终是书画艺术的血脉,王羲之的《兰亭序》,324个字,字字珠玑,既是“天下第一行书”,又是文学史上“序”体的典范,其“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的哲思,让书法有了超越笔墨的精神高度,唐代王维提出“诗中有画,画中有诗”,将文学与绘画的融合推向极致;苏轼则以“士人画”的理念,强调“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,让书画成为文人抒发胸臆的载体,宋元以降,赵孟頫的“书画同源”论、董其昌的“南北宗”说,无不将文学修养视为书画家的立身之本,可以说,一部中国书画史,就是一部文人书画家与文学共舞的历史。

书画与文学的共通,在于对“意境”与“气韵”的追求,若以表格对比二者的核心要素,更能窥见其内在关联:

| 书画要素 | 文学要素 | 共通内核 |

|---|---|---|

| 线条(书法的笔触、绘画的皴擦) | 文字的笔画、词句的节奏 | 力度与韵律:线条的提按顿挫如文字的平仄起伏,追求“气韵生动” |

| 构图(绘画的布局、书法的章法) | 章法(文章的结构、诗词的起承转合) | 虚实与呼应:绘画的“留白”如文学的“言有尽而意无穷”,主次分明、疏密有致 |

| 意象(梅兰竹菊、山水云烟) | 意象(明月、清风、杨柳、鸿雁) | 象征与抒情:书画中的意象通过文学赋予情感,如“竹”象征气节,“月”寄托乡愁 |

| 风格(雄浑、淡雅、野逸) | 风格(豪放、婉约、质朴) | 人格与修养:书画风格即人格的投射,文学风格亦是心性的流露,二者皆需“读万卷书” |

这种共通,让书画家在创作时,天然地以文学为镜,映照内心;以文字为桥,连接观者,正如清代石涛所言“笔墨当随时代”,而“时代”的底色,正是文学的滋养。

历代书画家对文学的热爱,在作品中留下了深刻印记,王羲之的《兰亭序》,文学性与书法性完美融合,其“死亦生矣”的生命感慨,让每个字都带着温度,苏轼的《枯木怪石图》,画面怪石盘踞、枯木挺立,题跋“枯木怪石,此画兼爱之”,寥寥数字,道出文人孤傲不屈的精神,元代倪瓒的书法,清冷简远,其诗“逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”,正是其书画风格的注脚,近代齐白石,虽出身木匠,却苦读诗书,他的画常配自题诗,如“蛙声十里出山泉”,以诗句为画题,用笔墨诠释诗意,成为“诗书画印”一体化的典范,当代范曾,以“熔铸诗书画为一炉”著称,其书法取法魏晋,绘画人物线条如行云流水,题跋多为自作诗词,文学底蕴让作品更具文人气息。

书画家“喜文”,对创作的影响是深远的,其一,提升意境,文学修养让书画家不满足于形似,追求“外师造化,中得心源”,如画山水,不仅是描摹自然,更是融入“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情,或“采菊东篱下,悠然见南山”的淡泊,其二,丰富表现手法,题跋、用印本是书画的辅助,却因文学而成为点睛之笔,徐渭的泼墨大写意,常题狂草诗句,如“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风”,文字与笔墨相激荡,情感喷薄而出,其三,传承文化,书画家通过文学经典传递文化精神,如画“四君子”,不仅是画梅兰竹菊,更是传承“岁寒三友”的品格、“出淤泥而不染”的气节,让书画成为文化传承的载体。

FAQs:

问:为什么很多书画家都强调“书画同源”?这与“喜文”有什么关系? 答:“书画同源”最早可追溯至《周礼·考工记》“画缋之事杂五色”,后经张彦远《历代名画记》系统阐述,认为书画皆始于“象形”,同源而异流,与“喜文”的关系在于:文学是书画的“源”之一,文字本身就是象形符号,书法是对文字线条的艺术化;而文学通过文字记录情感、思想,为书画提供“意境”和“内容”,书画家“喜文”,正是抓住了“同源”的本质——以文字为媒介,将情感与思想转化为笔墨,没有文学滋养的书画,易沦为“匠气”之作;而“书画同源”的理念,则强调文学与书画的血脉相连,让艺术更具文化深度。

问:书画家如何通过文学修养提升作品的艺术价值? 答:文学修养对书画作品的艺术价值提升,主要体现在三个层面:一是“立意”,文学让书画家从“画什么”上升到“为什么画”,如八大山人的画,以“墨点无多泪点多”的文学情怀,传达亡国之痛,立意深远;二是“技法”,文学中的“章法”“韵律”影响书画的构图与线条,如诗词的“起承转合”对应绘画的“开合聚散”,让作品更具节奏感;三是“格调”,文学修养决定作品的“雅俗”,读《诗经》《楚辞》的书画家,笔下自有“风雅”;而沉迷于“甜俗”题材者,作品易流于平庸,正如黄宾虹所言:“画品之高,根于人品”,而人品的高下,很大程度上取决于文学修养的深浅。