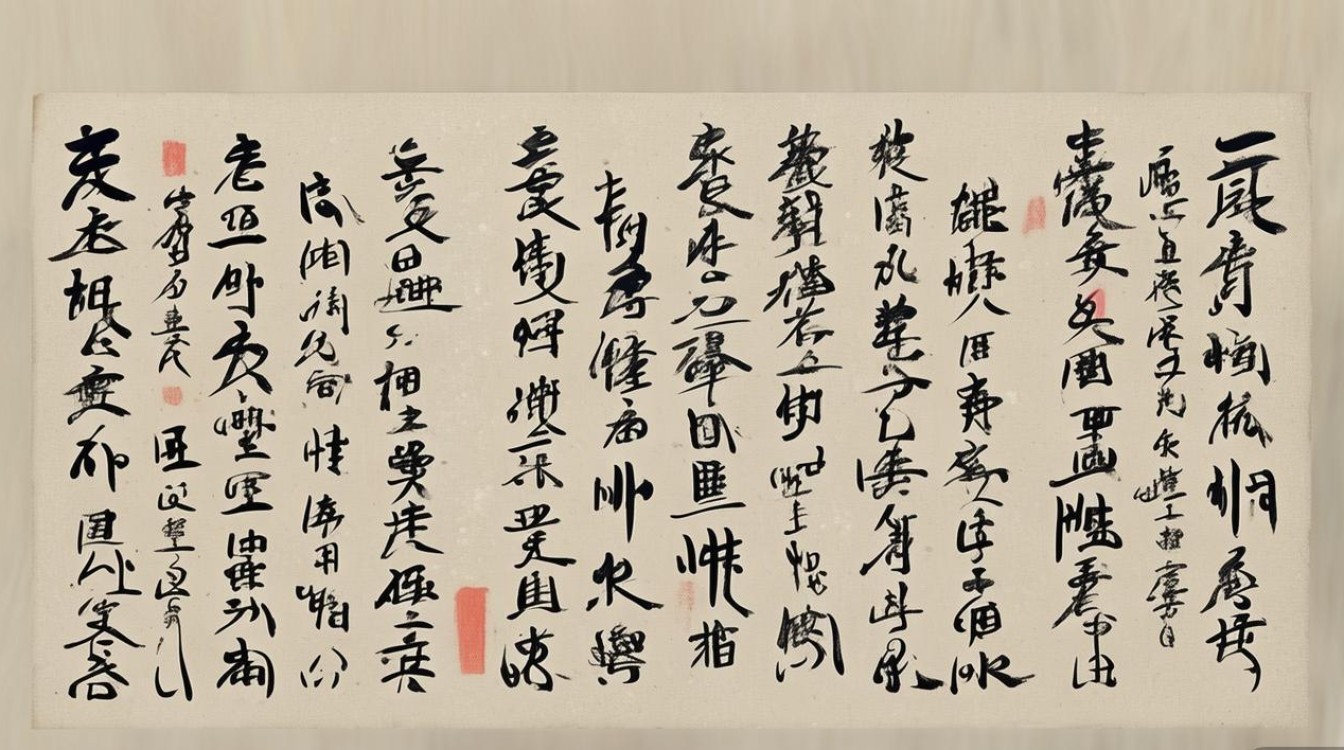

黄璜书法作为当代书坛的重要艺术实践,以其深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息形成独特风貌,黄璜先生自幼浸淫翰墨,早年遍临历代碑帖,于“二王”的典雅、颜真卿的雄浑、米芾的奇崛中汲取养分,后以汉魏碑刻的朴厚为骨,形成“碑帖融合、刚柔并济”的个人风格,其书法涵盖篆、隶、楷、行、草五体,尤以行草见长,作品既承古典书法的笔墨精神,又注入当代文人的审美思考,展现出“古意新态”的艺术追求。

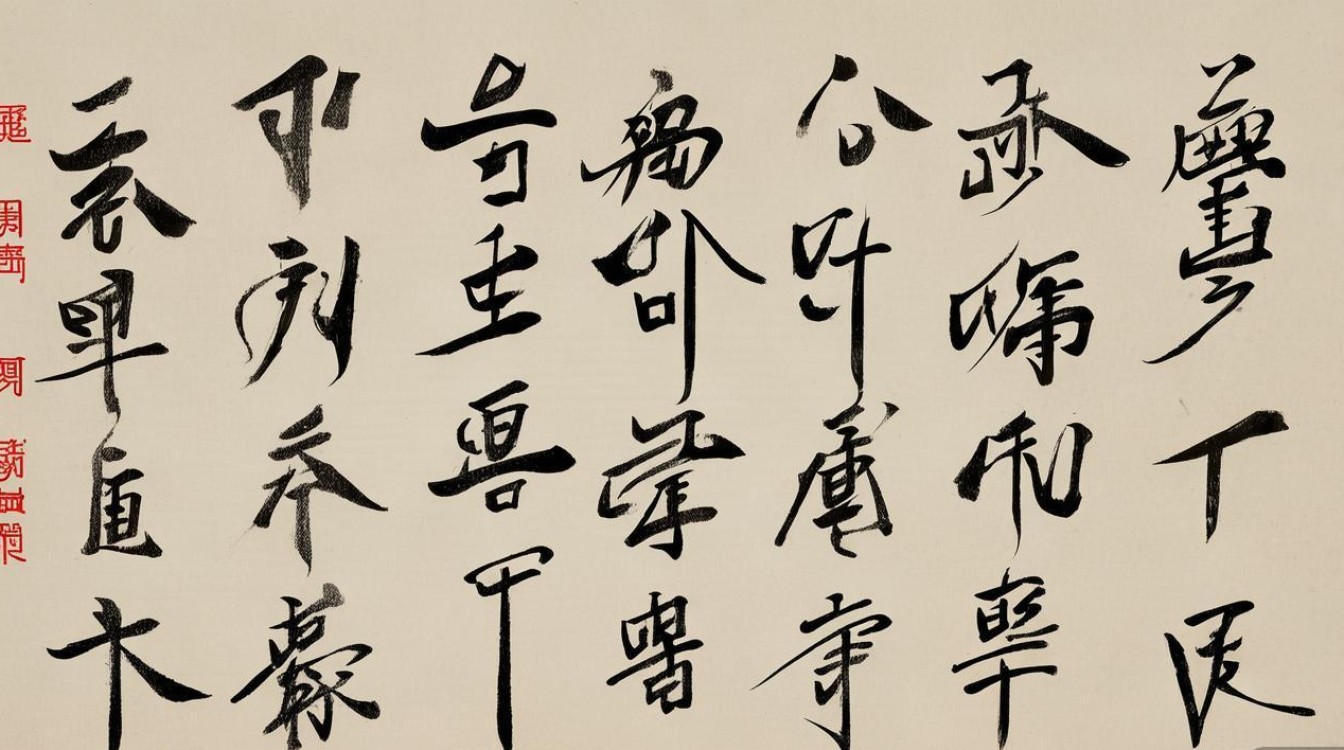

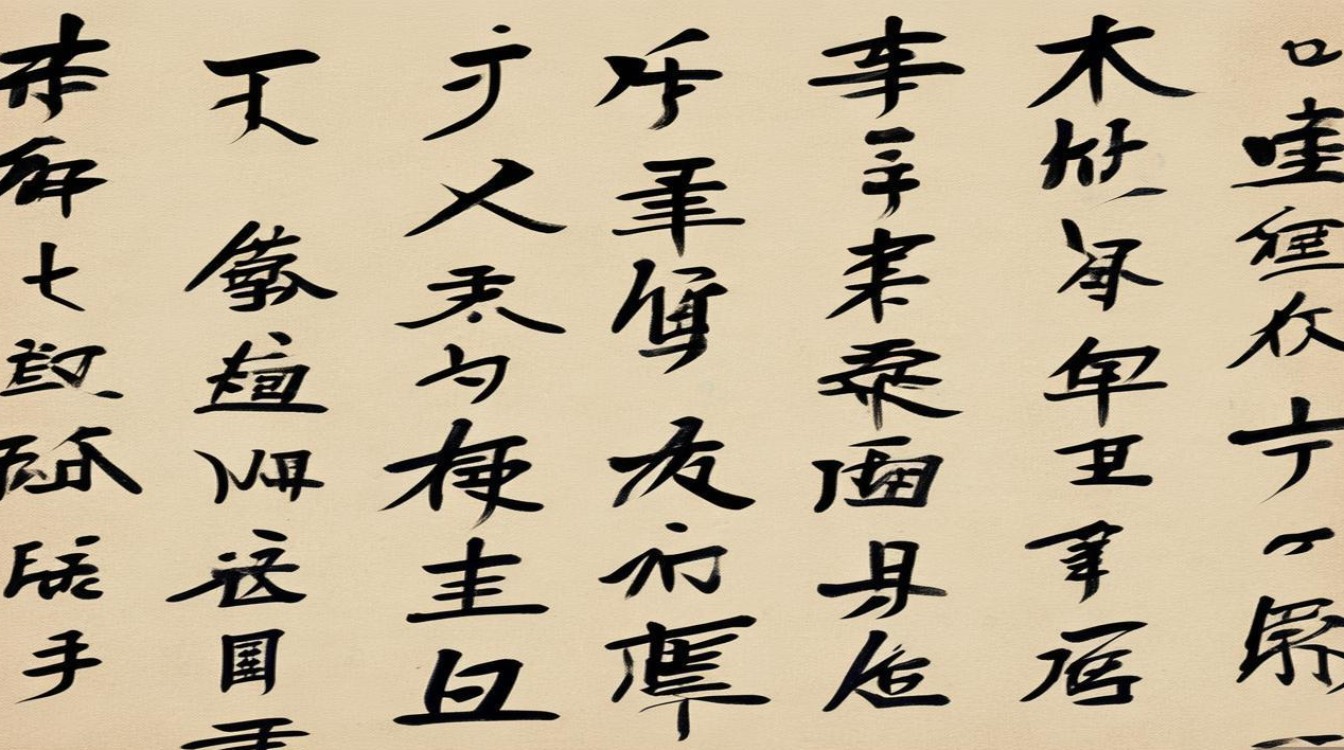

在用笔上,黄璜书法以“中锋为骨,侧锋为用”为核心,提按转折间尽显筋骨之力,其行草作品中,线条时而如锥画沙、屋漏痕,厚重凝练;时而如行云流水,轻盈畅达,形成“疾中有涩、涩中有动”的节奏感,如《前后赤壁赋》长卷,用笔方圆兼备,收放自如,既保留了王羲之《兰亭序》的飘逸,又融入了米芾刷字的迅疾,点画之间顾盼生姿,气脉贯通,结字方面,他打破传统书体的固有形态,将楷书的端庄、隶书的扁方、草书的流动巧妙融合,通过“欹正相生、大小错落”的布局,营造出“险中求稳、动中寓静”的视觉效果,风”“云”等字,左侧笔画收缩如敛翼,右侧舒展似垂云,形成收放对比,于不平衡中求得平衡之美。

章法布局上,黄璜书法注重“虚实相生、计白当黑”,其作品常以行气为脉络,通过字距的疏密、行轴的摆动,形成“跌宕起伏、开合有度”的整体韵律,行草作品中,他善于运用“破墨”“飞白”等技法,使墨色在浓淡干湿间产生层次感,如枯笔擦出的飞白,似断还连,增强线条的苍劲感;浓墨点画的块面与淡墨线条的轻盈形成对比,营造出“虚实相映、气象万千”的意境,在隶书创作中,他则借鉴汉简的率意与汉碑的雄浑,字形方正中见灵动,笔画蚕头燕尾间藏巧于拙,如《礼器碑》的端严与《石门颂》的奔放相融合,展现出古朴而鲜活的审美特质。

为更直观呈现黄璜书法的风格特征,可将其艺术特点归纳如下:

| 风格维度 | 具体表现 | 典型作品体现 |

|---|---|---|

| 用笔特点 | 中锋为主,侧锋为辅,提按转折间见筋骨,方圆并用,疾涩相生 | 行草《赤壁赋》中“横”画的藏头护尾,“之”字的牵丝连带 |

| 结字规律 | 欹正相生,大小错落,收放对比,打破传统书体界限 | 隶书“德”字左窄右宽,行书“神”字上紧下松 |

| 章法布局 | 虚实相生,计白当黑,行气贯通,疏密有致 | 条幅《将进酒》字距紧密而行距疏朗,形成节奏感 |

| 墨法运用 | 浓淡干湿结合,枯润相济,飞白与块面对比 | 草书《临江仙》中枯笔飞白的苍劲与浓墨点画的厚重 |

黄璜书法的艺术成就不仅体现在笔墨技巧上,更在于他对书法文化的深刻理解与传承创新,他主张“书法以文化为魂”,认为笔墨技巧是基础,而文化修养是灵魂,其作品中常融入诗词、哲学等元素,使书法成为“文心”的载体,他书写的《道德经》选段,字形古朴厚重,线条如篆如隶,与道家“道法自然”的思想相契合,达到“书意与文意统一”的境界,作为书法教育者,他多年深耕高校书法教学,提出“临帖—创作—养性”的三阶教学法,强调“既要入古深,更要出新远”,培养了大批青年书法人才,为当代书法的传承与发展注入活力。

相关问答FAQs:

问:黄璜书法对初学者有哪些入门建议?

答:黄璜先生曾建议初学者应先“固本强基”,从楷书或隶书入手,临习《颜勤礼碑》《张迁碑》等经典碑帖,打好用笔与结字的基本功;再过渡到行书,学习《兰亭序》《蜀素帖》的笔法与章法,同时强调“读帖重于临帖”,通过观察古法中的笔意与气韵,提升审美能力,避免“为技法所困”,需注重文化积累,多读诗词、经典,使书法作品有“文心”支撑。

问:黄璜书法如何体现“传统与创新”的融合?

答:黄璜书法的“传统”体现在对历代经典碑帖的深度研习,如取法“二王”的典雅、汉碑的朴厚,用笔与结字皆有古法可循;“创新”则表现为打破书体界限,将篆、隶、楷、行、笔意融合,并融入当代审美意识,如章法上的疏密对比、墨色上的层次变化,使作品既有古典底蕴,又具时代气息,他主张“以古为新”,即在传统根基上进行个性化表达,而非盲目求变,实现“守正创新”的艺术追求。