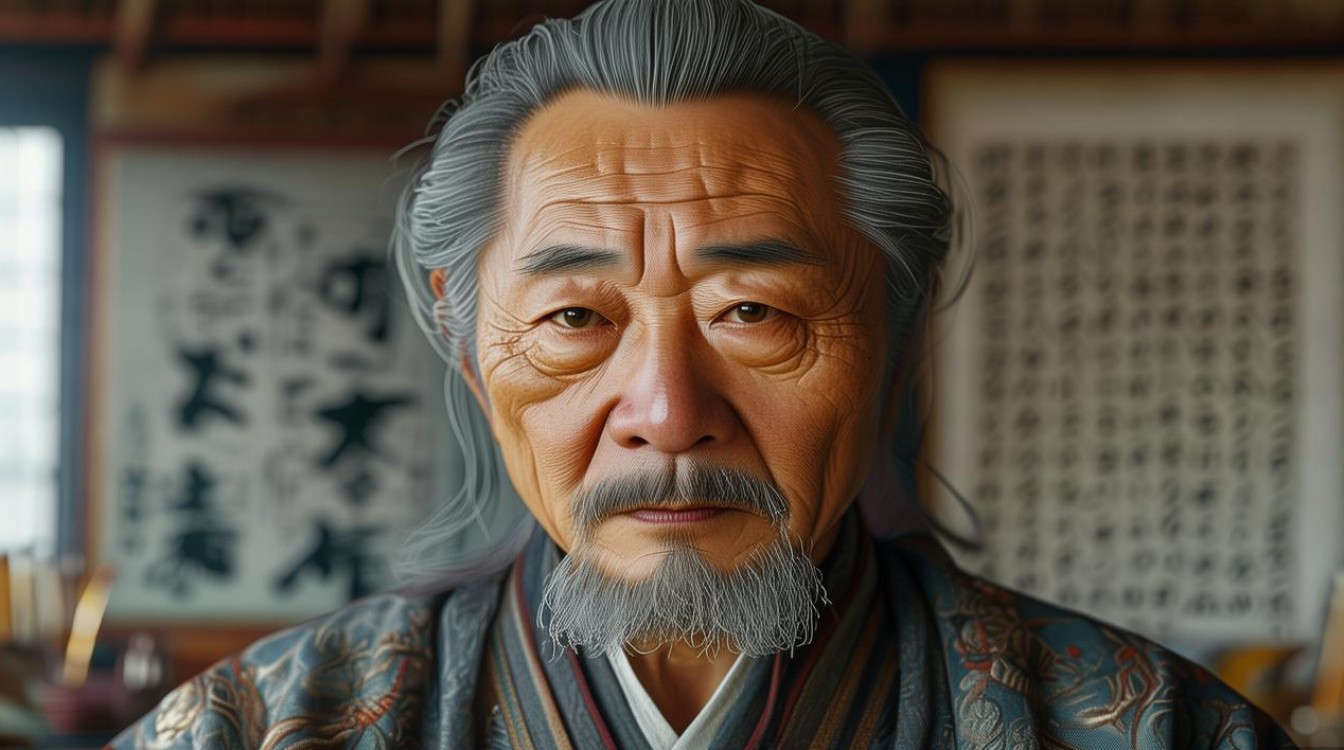

书画家关松,1945年生于浙江杭州,自幼浸润于江南文脉,祖父为当地私塾先生,擅书法,母亲通晓丹青,家庭的艺术启蒙让他在笔墨纸砚间找到归属,少年时,他常临摹祖父珍藏的《兰亭序》《祭侄文稿》,对书法的线条韵律萌生浓厚兴趣;十二岁那年,偶遇杭州画院老画家游西湖,见其以秃笔蘸浓墨绘远山,寥寥数笔便烟云顿生,遂立下“以笔墨写天地心志”之志,1960年,他拜入浙派书画名家陈佩秋门下,系统研习书法与国画,陈先生“书画同源,以书入画”的理念,成为他艺术创作的核心准则。

关松的艺术之路,既承古法,又破陈规,书法上,他遍临秦汉碑版、魏晋法帖,尤钟于《张迁碑》的朴拙与《书谱》的灵动,形成“碑为骨、帖为韵”的独特书风,其作书,中锋用笔如锥画沙,侧锋取势如屋漏痕,结字奇正相生,既见传统法度,又富现代节奏,绘画上,他以山水为宗,兼及花鸟,早年研习范宽、董源的雄浑苍茫,后融入黄宾虹的“五笔七墨”,更吸收西方绘画的光影透视,创造出“水墨为体,色彩为用”的新面貌,他的山水画,多取材江南烟雨与巴蜀奇峰,善用积墨、破墨之法,层层渲染出山峦的厚重与云雾的流动,画面既有“可行、可望、可游、可居”的意境,又透着“天人合一”的哲思。

代表作品方面,1985年创作的《烟雨钱塘图》,以淡墨晕染西湖朦胧,浓墨勾勒雷峰塔剪影,题款取行草笔意,与画面虚实相生,被中国美术馆收藏;2010年《松溪听泉图》,以枯笔皴擦山石,花青点染苔藓,泉声似从墨中流出,尽显“空山新雨后”的清幽,获全国美展金奖,他出版《关松书法集》《砚田耕墨——关松山水画研究》等专著,多幅作品被故宫博物院、上海博物馆等机构收藏。

作为艺术教育家,关松曾任杭州书画院院长、中国美术学院客座教授,主张“技进乎道,道法自然”,他常对学生说:“笔墨当随时代,但心源须守传统。”退休后,他仍坚持每日临池不辍,并赴偏远地区开展“书画下乡”活动,用笔墨传递文化温度,其艺术成就不仅体现在个人创作,更在于对浙派书画的传承与发展,被誉为“江南笔墨的守夜人”。

关松艺术生涯重要节点

| 时间 | 事件 | 意义 |

|---|---|---|

| 1960年 | 拜入陈佩秋门下 | 系统学习书画,奠定“书画同源”理念 |

| 1978年 | 首次参加全国书法展 | 以隶书作品获评“具有创新意识的青年书家” |

| 1995年 | 任杭州书画院院长 | 推动浙派书画交流,培养青年艺术家 |

| 2010年 | 《松溪听泉图》获全国美展金奖 | 标志性山水风格获得业界高度认可 |

| 2020年 | 捐赠50幅作品给家乡美术馆 | 助力地方文化传承,践行艺术惠民 |

相关问答FAQs

Q1:关松的书画艺术有哪些独特风格?

A1:关松的艺术风格以“融古通今、书画互渗”为核心,书法上,他融合碑帖之长,形成“雄奇中见灵秀、厚重中含韵致”的面貌,用笔兼具中锋的骨力与侧锋的意趣;绘画上,他突破传统山水程式,将书法的线条节奏融入笔墨,以积墨显山峦之厚重,以破墨现云雾之流动,同时吸收西方光影技法,使画面既有东方水墨的意境,又有现代视觉的张力,其作品常以“江南烟雨”“巴蜀山川”为题材,强调“写心”而非“摹形”,通过笔墨传递对自然与人生的哲思。

Q2:关松对当代书画艺术的传承与发展有何贡献?

A2:关松的贡献主要体现在三方面:一是教育传承,他任杭州书画院院长、中国美术学院客座教授期间,提出“传统为基、创新为魂”的教学理念,培养了大量书画人才,其中多人已成为当今画坛中坚;二是理论探索,他在《砚田耕墨》等著作中系统阐释“书画同源”的现代意义,为浙派书画的理论体系构建提供支撑;三是艺术惠民,他通过“书画下乡”“公益讲座”等活动,推动书画艺术走向大众,并以个人捐赠作品支持地方文化建设,践行了艺术家的社会责任,让传统笔墨在当代焕发新的生命力。